En esta investigación del Tlatelolco Lab, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se analizan las opiniones, afectos, decisiones e inquietudes de las y los jóvenes universitarios, de cara al proceso electoral de 2024. A través de una serie de conversaciones sobre el papel de los medios masivos, las redes sociodigitales, los partidos políticos, las y el candidato presidenciales, y la participación ciudadana, diversas personas jóvenes expusieron las problemáticas de México que más les preocupan.

Este estudio se llevó a cabo con el generoso apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCyT), dentro de sus Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) 2024.

Cómo citar: Aguilar Herrera, J.R., Alfaro, D., Atilano, J., Barcenas, K., Caloca-Lafont, E., Escobar, L.A., Espitia, D., Miranda, R., Neubauer, D., Quiroz, L., Ruiz Molina, F., Treviño, L., Sánchez, M. y Zumaya, M. “Jóvenes frente a las elecciones 2024: Medios, Opiniones y Participación”. Estudio de coyuntura num. 13, Tlatelolco Lab, PUEDJS-UNAM, 27 de mayo de 2023.

Introducción

Según la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (2024), hay aproximadamente 26 millones de jóvenes entre 18 y 29 años que podrán ejercer su voto en 2024. De este total, 6.6 millones votarán por primera vez en una elección presidencial, y dentro de esta cifra, se incluyen casi 1.5 millones que alcanzaron la mayoría de edad en este año. De esta manera, las votaciones de 2024 se perfilan como un proceso democrático donde la opinión de las y los jóvenes será fundamental, aunque, algunos estudios (Centro de Opinión Pública UVM y Expansión, 2024; Winocur, 2024) y medios de información masiva (Proceso, 2024; Sin embargo, 2024) parecen haberse adelantado a pronosticar que veremos apatía, abstencionismo y desinterés por parte de la juventud.

¿Las juventudes están renuentes a participar y desilusionadas, o, por el contrario, interesadas en contribuir al futuro político de nuestro país? Y sobre todo: ¿Cuáles son las opiniones, afectos, decisiones y valores que caracterizan a la persona joven como actor político clave, durante las próximas elecciones? Para adentrarnos en las subjetividades políticas y preocupaciones de las y los electores jóvenes, desde Tlatelolco Lab, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM, realizamos una serie de conversaciones con universitarias y universitarios para resaltar y analizar los contenidos y espacios informativos con los que más se identifican, sus percepciones acerca de la elección presidencial y los candidatos, sus dinámicas de participación y sus expectativas para México.

Cabe destacar que la presente investigación no hubiera sido posible sin el generoso apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCyT), en el marco de sus Programas Nacionales Estratégicos 2024 (PRONACES).

Nota metodológica

Se entrevistó a 40 jóvenes de 10 planteles de la Ciudad de México, de 8 universidades públicas y 2 privadas:

- Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Ciudad Universitaria, área Las Islas)

- Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco

- Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Cuajimalpa

- Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)

- Universidad Rosario Castellanos (URC)

- Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) Plantel Centro

- Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) Plantel Del Valle

- Instituto Politécnico Nacional (IPN)

- Universidad Iberoamericana (UIA) (Santa Fe)

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) (Campus Ciudad de México)

- El sondeo realizado, más que de orden representativo, es una incursión cualitativa que busca dar luz o ilustrar las realidades y percepciones que inciden en la participación electoral de las juventudes universitarias.

- Las entrevistas se realizaron entre las precampañas e inicio de campañas, del 19 de febrero al 15 de marzo de 2024.

- Los fragmentos de testimonios citados se reproducen con previo consentimiento.

Algunos factores que inciden en la subjetividad de la juventud universitaria

Según Gómez Tagle (2017, 2021), la adolescencia y juventud son las etapas donde se toma conciencia de los problemas sociopolíticos, se delinea una ideología y se eligen las agendas y luchas que a cada quien le representan. De este modo, hay un tránsito, de las preocupaciones de la niñez y de la educación básica, a la formación de una subjetividad política, que se puede definir como el conjunto de sentidos, actividades, identidades, emociones, grupos y espacios públicos que motiva afinidades con ciertas figuras, movimientos, partidos o proyectos políticos (Duquel, Patiño y otros, 2016).

Hay que destacar que, cuando hablamos de jóvenes, no podemos referirnos a un sector único ni homogéneo, sino a varias agrupaciones que, según sus trasfondos económicos, geográficos, socioculturales o de género, perciben y viven distinto su juventud (Urteaga, 2011). No obstante, según especialistas como Cuna (2013) y Aguilar (2015), hay experiencias y desafíos que se han vuelto transversales para las subjetividades políticas de los jóvenes en México; por ejemplo: la carencia histórica de leyes e instituciones pensadas en la población juvenil; el alza de la inseguridad, el crimen organizado y la militarización desde 2006; y el desencanto ante los espacios de expresión existentes, por falta de asambleas, consultas y otras formas de democracia directa, hechas por y para la juventud.

-Maritza Urteaga (2011). La construcción juvenil de la realidad. Jóvenes mexicanos contemporáneos. P. 410.

Dentro de la población juvenil que votará en 2024, hay 5.7 millones de universitarios. Esta comunidad de estudiantes se ha distinguido por su gran interés en foros y temas políticos, pues destaca su reciente participación en actividades y sondeos pre-electorales, tales como la Jornada de Debate Estudiantil INE-PUEDJS o el Simulacro Universitario 2024.

Aun así, las y los jóvenes se han mostrado distanciados o escépticos de los proyectos y partidos actuales, porque enfrentan grandes retos y desventajas, como la precariedad o la inseguridad. Según Merino y Miranda (2022), se puede decir que dichas desventajas son interseccionales o generales, pues no dependen de una edad, género, escolaridad o sector económico, sino que aquejan por igual a toda la juventud mexicana. No obstante, se acentúan en aquellas personas con menos privilegios.

En próximos años, la cantidad de graduados de universidades mexicanas podría aumentar; no obstante, los jóvenes recién titulados tendrán que enfrentar una tasa de desempleo anual del 5.3%, en promedio, además de trabajos con contratos temporales y sin seguridad social. Por ello, es posible que muchos opten por el autoempleo, lo cual tampoco les garantizará una salida de la precarización, considerando que, según la CEPAL (2024), la mayoría de jóvenes mexicanos (42%) se autopercibe de clase media baja o baja. Además, al hablar de jóvenes que asisten o asistieron a la universidad, ya partimos de cierto nivel de privilegio, pues, en nuestro país sólo uno de cada 10 jóvenes de familias pobres se inscribe en la educación superior.

Si bien cada joven puede acceder hoy en México a más becas, programas de profesionalización o espacios educativos que en décadas pasadas, las condiciones y presupuestos todavía son insuficientes. Pero, esto no puede analizarse del todo sin entender rasgos estructurales e históricos.

Los problemas de las juventudes son resultado de sociedades que enfrentan un contexto post-neoliberal, después de los intentos por privatizar la educación, salud y servicios públicos, así como la consecuencia de un confinamiento y recesión económica mundiales, provocados por la pandemia por COVID-19. A este respecto, basta recordar que la población juvenil actual cursó el bachillerato o parte de su educación universitaria en entornos de encierro, vulnerabilidad o contagio, lo cual, según UNICEF (2023), incrementó condiciones psicológicas como la ansiedad, en un 20%, y la depresión, en un 15%.

Si a todo esto sumamos problemáticas como la inseguridad y las violencias, las discriminaciones, discursos de odio y hostigamientos digitales, así como la actual crisis ambiental, comprenderemos por qué las y los jóvenes enfrentan un presente adverso. Aun así, la actual coyuntura electoral abre oportunidades para la organización estudiantil, la lucha por reivindicaciones y derechos, y nuevos espacios de acción colectiva. Por ello, atender a las voces de la juventud se vuelve, no solamente relevante, sino obligatorio.

Conoce a nuestros entrevistados:

- La edad de las y los universitarios participantes oscila entre los 18 y 29 años. De acuerdo con el género con el que se identifican, se trata de 20 mujeres y 20 hombres. Según observamos, la variable “género” no fue determinante en los criterios o respuestas que nos compartieron.

- Las carreras que estudian quienes nos facilitaron su participación pertenecen a las áreas de Ciencias Exactas, Sociales, Humanidades y Ciencias de la Salud:

Distribución de entrevistadas y entrevistados por área temática

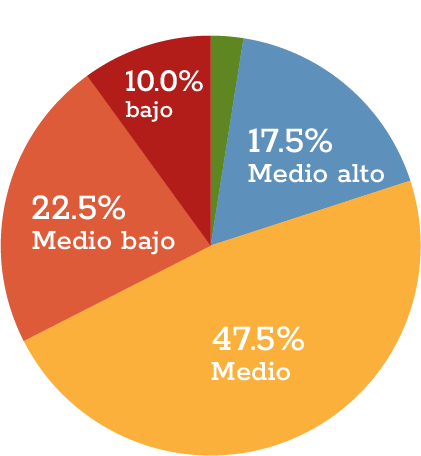

La mayor parte de los entrevistados (87.5%) se asume dentro del sector socioeconómico medio, mientras que en los sectores extremos, bajo y alto, solo encontramos 5 estudiantes (12.5%). Como antes mencionamos, la mayoría de los jóvenes mexicanos se autopercibe en la clase media baja o baja, por lo que nuestra muestra, que se concentró en universitarios, muestra cierto sesgo. Una vez más, esto permite reflexionar sobre las dificultades y privilegios que conlleva acceder a la educación superior.

Elaboración propia con datos del Instituto de Geografía y Estadística, INEGI (2024): Sector alto (ingreso mensual familiar mayor a $77,775); medio (de $23,451 a $77,774); medio bajo (de $12,978 a $23,450); bajo (menor a $12,977).

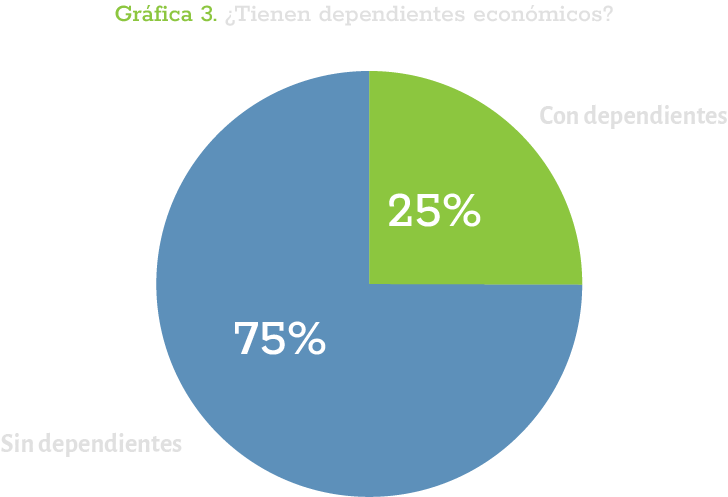

El 25% (2 de la UNAM, 2 de la UAM, 2 de URC y otro de ENAH) señalaron que se hacen cargo de familiares ascendientes o descendientes en línea recta (padres o hijos); el otro 75% manifestó no tener dependiente económicos.

Los dependientes económicos declarados solo fueron padres (en un 17.5%) e hijos (en un 7.5%).

El 61% declaró ser estudiante de tiempo completo (no trabaja); el otro 39% trabaja y estudia. Hay quienes son conductores de auto, vía aplicación, empleados en comercios, comerciantes independientes (ropa, golosinas, maquillaje, papelería y coleccionables) o asistentes en oficinas. De las personas entrevistadas, quienes tienen uno o dos trabajos pertenecen a la UAM-X y URC.

De las personas que estudian y trabajan, el 12% tiene más de un empleo.

En su tiempo libre, las y los jóvenes entrevistadas dan prioridad a leer, los videojuegos y hacer ejercicio, aunque también destacan actividades artísticas (dibujar, tocar y escuchar música, tejer), cocinar, ver series, ánime y películas, y reír con memes y tiktoks. La mayoría realiza actividades individuales, situadas en espacios domésticos, aunque algunas personas les gusta salir a pasear, ya sea con amistades, sin compañía o con sus mascotas.

Consumos informativos: Entre la convergencia mediática y los medios tradicionales

Prefieren medios tradicionales, pero en plataformas digitales

Se tiende a asociar el uso de las redes sociodigitales con las juventudes, por haber nacido estas en un mundo con Internet; mientras tanto, los medios tradicionales, como la radio, televisión y prensa, comúnmente se relacionan con consumidores adultos. Sin embargo, ¿Qué hay de cierto en estas aseveraciones? De acuerdo con nuestro análisis, las y los universitarios están insertos en un ecosistema comunicativo e informacional de convergencia mediática (Rigo, 2016); es decir, se informan a través de plataformas en línea, pero consumiendo contenidos que provienen, tanto de medios masivos y privados, como de espacios digitales; por ejemplo, la versión web de un periódico o un programa de televisión en su emisión en línea.

Adicionalmente, no tienden a consultar cuentas de determinados medios todos los días, sino que tienen la certeza de que, o bien su página de Inicio o Noticias (News Feed) les mostrará los temas más vigentes, o que en sus plataformas ya aparecen los medios que les agrada leer.

Este fenómeno, que implica recibir información y consumirla, sin buscarla, se le conoce como pasividad inducida por algoritmos (Fernández Vicente, 2020). Por un lado, esto aumenta la cantidad de información recibida, pues permite acceder a mosaicos de notas y videos de varios medios a la vez, pero, por otro lado, privilegia contenidos de espacios hegemónicos y fomenta el consumo acrítico.

HALLAZGO

El consumo de plataformas sociodigitales y medios masivos no son excluyentes. Las y los jóvenes acceden a notas de prensa en Facebook, visitan cuentas de periodistas y medios en Instagram, y miran noticieros (o recortes y síntesis de los mismos) en YouTube.

¿Dónde se informan las juventudes?

Las favoritas: Facebook, Instagram y YouTube

De los entornos sociodigitales que utilizan, el grupo universitario que entrevistamos dice preferir Facebook e Instagram para informarse sobre política, porque ahí hallan contenido multimedia (videos, lives o enlaces). También YouTube, debido a que les permite navegar entre varios clips audiovisuales, sin tener que mirarlos todos (es decir, reproducir los videos en forma asíncrona, y poder elegir directamente a los que son de su interés).

Dentro de esta plataforma consumen tanto noticieros como canales de influencers nativos del propio YouTube. Comentan estar poco al tanto de X-Twitter, pues señalan que es un espacio de polémica y confrontación, pero con poca información confiable. Asimismo, dicen usar poco la plataforma de TikTok en elecciones, pues, aunque se ha convertido en un entorno relevante y muy usado por la juventud, solo se usa para consultar contenidos de humor y de opinión, complementarios a la información que se halla en otras plataformas.

En términos de medios masivos, las y los universitarios afirman escuchar la radio, ser asiduos a la prensa (no en versión impresa, sino digital) o ver algunos noticieros, sobre todo, aquellos transmitidos en horarios estelares, a las 15:00 y 21:00. Sin embargo, señalaron que, si bien escuchan la radio o miran televisión, lo hacen porque su familia tiende a hacerlo, y usualmente como parte de los tiempos de convivencia. En el caso de transmisiones radiofónicas, consumen los noticieros matutinos, entre la hora en que despiertan y los trayectos a la escuela o trabajo; y en cuanto a los noticieros televisivos, los miran desde equipos analógicos, junto con sus padres o abuelos.

Hay confianza en el periodismo; en redes hay desinformación

“En Facebook, veo notas de El Universal y Proceso. […] Considero que los podcasts son confiables, pero muchos son programas que también están en radio, como Aristegui Noticias. […] Con mis papás veo noticieros: Foro Tv y Milenio Tv”.

-Brenda, ENAH.

“Obvio que veo TikTok, pero, para estar bien informado, mejor leo El Universal o veo ADN 40. […] Todas las mañanas, W Radio”.

-Jorge, ITESM.

De acuerdo con los entrevistados, el tiempo del día que pasan consumiendo noticias no deja de ser muy poco (a lo mucho, 2 horas al día), ya que priorizan contenidos de humor, tendencias, estilos de vida y pasatiempos (música, arte, series y vlogs de viajes o reportajes). Muchas de las veces, estos no son ajenos a los temas políticos, pues hay memes que tocan coyunturas o influencers que emiten su opinión sobre debates públicos; sin embargo, las y los jóvenes no consideran estos contenidos como “información”.

Si bien hallamos que la mayoría de las y los participantes prefirieron emisores tradicionales y privados, por encima de espacios autogestionados o alternativos, es porque coinciden en que “en las redes sociales hay mucha desinformación”. Para encontrar información confiable, según recomiendan, es mejor “no verlas” o “buscar espacios de otros medios y periodistas de renombre”. También, dicen consultar “cuentas oficiales de instituciones, por ejemplo, de la UNAM”, “páginas gubernamentales” y “comunicados de interés”, tanto a nivel local como nacional.

Por último, es importante destacar que no suelen confiar en influencers ni youtubers, en general, por considerarlos “poco serios” o “sesgados a ciertos partidos políticos”; no obstante, el que no confíen en ellos, no quiere decir que no miren sus videos; más bien, los contrastan con prensa o contenido institucional. Aquellos canales que se especializan en política y que tienden a argumentar sus análisis, sí les agradan; por ejemplo, mencionaron a Gerardo Vera, Meme Yamel o Mario Guerra.

HALLAZGO

Los jóvenes prefieren contenidos de medios tradicionales porque “en redes hay mucha desinformación”. Desconfían de los noticieros de Televisa y Tv Azteca. De los influencers, prefieren a aquellos que argumentan su opinión con evidencia y que entrevistan expertos o motivan el debate.

“La radio es confiable y los noticieros como Milenio, que verifican lo que muestran. […] De los influencers, yo creo que no confío en ninguno”.

-Paola, URC.

“Leo La Jornada y, de Internet, Astillero, Sin Embargo, Ruido en la Red, y reportajes con datos o explicaciones. […] Mis papás siguen viendo más televisión”.

-Atziri, UAM.

“De los influencers, quienes me hacen pensar: […] Diego Ruzzarin, por ejemplo”.

-Marcos, UACM.

saturación y agobio

Mucho ruido, poca información

A decir de las y los jóvenes entrevistados, durante las presentes elecciones han percibido una saturación de propaganda en medios y plataformas. Se sienten molestos y agobiados de que los contenidos electorales hayan desplazado a otros de su interés, y declaran que están expuestos, voluntaria e involuntariamente, a los eventos, mensajes, “chismes y ataques” entre las y el aspirante presidenciales.

En medios tradicionales, según comentan, hay contenidos “serios”, como las encuestas, los spots y la agenda de eventos de las y el candidato presidenciales, mientras que, en redes, dicen encontrar más amarillismo y humor. Muchos señalan enojarse por la basura y el ruido que trae una elección; considerando como “ruido”, no sólo el aturdimiento sonoro en espacios físicos, sino la contaminación visual o la proliferación de anuncios digitales. Incluso, algunos se quejan de recibir proselitismo o encuestas por vía telefónica, calificando esto como “una falta de respeto a la privacidad”. Debido a lo interior, las elecciones causan agotamiento, pero no necesariamente por el y las aspirantes, sino por el formato de las campañas en sí.

“En las cuentas, en la mayoría de mis amigos, salen anuncios de todos [los candidatos], todo el tiempo”.

-Valeria, URC.

“Entre más vemos, menos sabemos, en realidad. […] Hay poca información real sobre los candidatos; más bien, hay mucha propaganda”.

-Carlos, UNAM.

“En redes hay más desinformación. Tenemos que investigar bien qué es real y qué no, detrás de cada candidata o candidato”.

-Lorena, IPN.

El 68% de las y los universitarios entrevistados manifestó que no sigue directamente a los candidatos presidenciales en redes sociodigitales, sino que recibe anuncios en los feeds de las plataformas, ya sea porque llegan, a manera de publicidad pagada por los partidos políticos, o mediante algoritmos que hacen eco de medios tradicionales, creadores de contenido político, grupos de opinión, o aquellos contactos (amigos y familiares) que comparten información de esta índole.

Algunas de las personas de nuestro estudio (25%) declararon que, aunque no comparten contenido proselitista, sí publicaciones de índole política más amplia, como distintas agendas de denuncia: llamados a la organización social y demandas públicas para la defensa de los derechos de distintos sectores, como las mujeres, indígenas y sexodivergencias. Asimismo, hacen circular contenido sobre distintas problemáticas para visibilizarlas: violencias, medio ambiente, acceso a recursos naturales e hídricos, trabajo digno, seguridad social y derecho a la educación.

HALLAZGO

Mientras las y los jóvenes se sienten agotados por el exceso de publicidad partidista en espacios físicos y digitales, demuestran que entienden la política en un sentido más amplio que el meramente electoral. Aprovechan las elecciones para hablar de distintas problemáticas y demandar la resolución de las necesidades de varios sectores.

Aunque las y los entrevistados declararon muy poca interacción voluntaria con contenido electoral (21%), sí dicen participar en grupos digitales de discusión política, usualmente apartidistas o generales. También, comentan que siguen de cerca los grupos de apoyo al candidato y las candidatas donde están amigos o familiares, con el fin de estar al tanto de lo que se comenta.

Poca militancia formal

Si bien hay quienes se consideran militantes informales (porque hacen proselitismo sin estar adscritos a ningún partido político), la mayoría nunca se ha registrado a un partido como tal (93%). Quienes declararon haber militado oficialmente —pero ya no— en alguna ocasión (7%), se mostraron afines a las propuestas, proyectos e ideologías antes defendidas, pero descontentos y críticos con las formas tradicionales de hacer proselitismo.

Consideran que los partidos, desde sus estructuras disponibles, no promueven un amplio ejercicio democrático, al ejercer dinámicas internas de opacidad o verticalidad, y al no considerar los distintos puntos de vista y formas de agencia de sus militantes. Todas las y los jóvenes que alguna vez militaron en algún partido, de cualquier ideología, coinciden en que no se les escucha en estas instituciones; asimismo, afirman que “los partidos no ponen atención directa en las necesidades de la juventud”.

“Yo no cambié mi ideología, solamente estaba en un partido en el que ya no milito. […] Soy una testigo de que mucha gente de ahí quiere cambios y trabaja por México, pero hay mucha explotación y desigualdad”.

-Karen, UAM.

“Yo estaba en un órgano que era parte de un partido, pero ya me hallo más cómodo en círculos de banda más preocupada por otros temas: feminismo, transparencia de recursos, espacios para jóvenes”.

-Sergio, UACM.

Los partidos no, pero los proyectos políticos sí

Es de resaltar que entre las y los estudiantes de las universidades públicas permean afectos favorables a la llamada “Cuarta Transformación” o “4T”. Muestran afinidad con el actual presidente y el deseo de que continúen ciertos proyectos realizados por los gobiernos morenistas en turno; aunque, no por esto dejan de ser críticos o de considerar que existen problemas que deben atenderse, como las violencias de género y los empleos y apoyos para jóvenes como ellos.

En las universidades privadas, por su parte, hubo menos simpatía hacia la 4T. Se reconoce y celebra, por ejemplo, que hay estabilidad económica y aprobación de la figura presidencial, pero, se cuestiona si es necesario continuar con el proyecto político actual o es mejor hallar alternancia. De esta forma, según algunos estudiantes, “se garantizaría evitar otro PRI”, “otro partido de mucho poder”. Aun así, permea, generalizadamente, en toda la juventud entrevistada, un sentimiento de desconfianza ante los partidos, pues se identifica a las elecciones con “actos corruptos” como “la compra de votos”, “las prácticas clientelares” (“acarreo”, “condicionamiento del voto a personas burócratas”), “guerra sucia”, “ataques entre contrincantes”, y sobre todo, “falta de transparencia en los gastos y procesos internos”, o en la “selección de candidaturas”.

“En todos los partidos hay impunidad; hay escándalos. […] Es difícil confiar. […] Creo que las campañas se tienen que regular mejor para evitar que haya abusos”.

-Roberto, URC.

“No son suficientes las elecciones porque, ponle, dices: ya voté, ya estuvo. […] Cuando pasen las elecciones, nos falta mucha educación ciudadana”.

-María Elena, IPN.

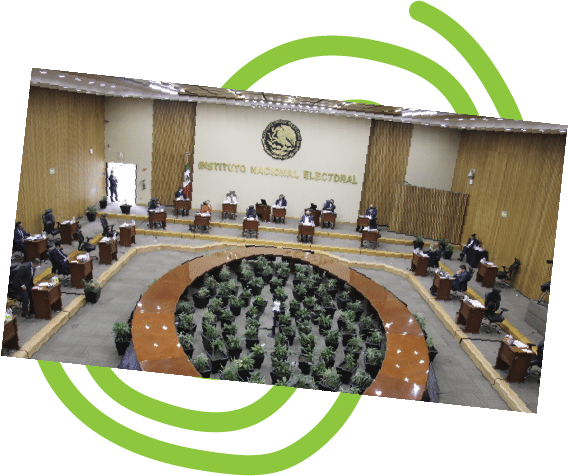

Opiniones ambivalentes sobre el árbitro electoral

Esta misma desconfianza ante el proceso electoral, se proyecta hacia el árbitro del mismo: el INE. Aunque se reconoce que es un Instituto que ha promovido mucho la participación ciudadana, mediante el llamado y la capacitación de funcionarios de casilla, así como la credencialización, y se celebra que sus campañas son acertadas, se comenta que, ante los delitos electorales, tiende a intervenir poco, y que su papel puede ser cuestionable durante las jornadas. Sin embargo, cabe aquí señalar que pocos jóvenes supieron explicar o detallar las funciones y atribuciones del INE.

Finalmente, se hace énfasis en que, aunque hoy día se pudiera confiar en los resultados electorales, todavía falta una mejora en la regulación de los procesos de campaña, ya que se considera que existe una parcialidad en la aplicación de sanciones, ante las faltas cometidas por los distintos partidos. Sin embargo, las y los entrevistados no se muestran apáticos ante una posible reforma o mejora del INE, sino que demandan a la ciudadanía que “cuide y exija que este organismo haga su papel”, y que es importante que “siga existiendo”, como responsable de administrar los procesos electorales.

“En el pasado hemos tenido corrupción, fraudes electorales […] no queremos más eso. Si alguien corrompe la elección, si buscan fraude, hay que atacar eso. Es importante mantener en regla la democracia”.

-Pau, UIA.

“El INE es necesario y esperemos que haga un buen papel. No siempre lo ha hecho, es verdad, pero esperemos que ahora tenga buen desempeño”.

-Ramiro, ITESM.

Un voto crítico

Confianza en el voto, pero con desilusión

A pesar de las críticas hacia las instituciones y el proceso electoral, la gran mayoría (85%) de entrevistadas y entrevistados piensa ejercer su voto en esta contienda. No obstante, las razones detrás de esta decisión están divididas entre quienes lo consideran más como una obligación que como un derecho, y entre quienes afirman que el sufragio es valioso, pues “es la única manera de participar y hacerse escuchar”. Otros más, desde un punto de vista algo pesimista, señalan que “no creen que su voto cuente o haga alguna diferencia”.

Varios jóvenes que entrevistamos señalaron que acudirán a las urnas “porque es lo esperable”, o lo que “siempre se hace”; incluso, algunos lo miran como una “tradición de la democracia”, pero no necesariamente expresan que sea una actividad que los entusiasme o motive. La juventud declara que votará, pero no por “compromiso ciego” o “respaldo”, sino porque, en sus palabras, “es la forma de mostrar que existimos y exigimos”. Otros, además, señalan que es el modo de defender los logros actuales de gobiernos recientes, como los programas sociales a favor de la educación o los apoyos para adultos mayores. Sobre las pensiones a la tercera edad, por ejemplo, ellos declaran que “les dan satisfacción”, puesto que “apoyan a sus padres y abuelos”.

“Si voto es por obligación. […] No podemos exigir ni estar al tanto de la política, si no votamos”.

-Erick, ENAH.

“Votar es la herramienta que tenemos en la democracia para ir poco a poco mejorando al país, aunque está muy manipulado”.

-Ángela, UNAM.

Intención de voto: ¿A quién apoyan los jóvenes?

Ante la pregunta, “si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votarías?”, la mayoría de las y los jóvenes respondió que por la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum (43%). De las y los entrevistados restantes, el 10% declaró que votará por Xóchitl Gálvez, de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, y 3% dijo apoyar a Jorge Álvarez Máynez, de “Movimiento Ciudadano”. Sin embargo, cabe mencionar que varios se abstuvieron de mencionar su preferencia de voto (34%) o que declararon que aún no saben por quién votar (11%). Las razones que sustentan estas elecciones varían según los perfiles de las y los estudiantes, así como según el tipo de universidades, privadas o públicas.

Aunque las y los estudiantes de las universidades públicas, en su mayoría auto-percibidos como parte de los sectores socioeconómicos bajo y medio, declaran que votarán por Claudia Sheinbaum, suelen ser críticos alrededor del proyecto político que representa esta aspirante, pues mencionan estar preocupados por la militarización, la inseguridad y la falta de oportunidades. Por otra parte, entre las y los jóvenes entrevistados en universidades privadas, hay un voto dividido entre Sheinbaum y su contrincante de “Fuerza y corazón por México”, Xóchitl Gálvez.

De las personas entrevistadas, quienes votarán por “Sigamos Haciendo Historia” declararon: “Claudia es una científica; una persona preparada” o “es importante darle continuidad a lo que inició la 4T, por estrategia, pero luchando por más trabajo y seguridad”. Por otro lado, quienes apoyan a Xóchitl Gálvez no resaltaron atributos particulares de la candidata, sino que justificaron su decisión en los problemas que encuentran en el proyecto político actual, señalando, por ejemplo: “hay un desastre de inseguridad”, “hay desabasto de medicinas” o “no se ha pensado en empleos para jóvenes”.

Sobre el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, solamente destacaron: “me interesa que es una nueva opción” o “me agrada su canción”. Sobre esto último, hay que destacar que las entrevistas fueron realizadas entre febrero y marzo de 2024. Hoy, tras una estrategia de giras en universidades, Máynez ha crecido en popularidad juvenil, alcanzando el 22% de preferencia en el Simulacro Universitario 2024.

Nuevamente reiteramos que, aunque se pueden mostrar simpatías o descontentos con las y el candidato presidenciales actuales, las mayores críticas se las llevaron los partidos políticos en general. Las y los universitarios, cuando se les preguntó por las o el aspirante, volvieron a enfatizar su desacuerdo hacia las prácticas que ejercen los partidos para coaccionar el voto, como “la propagación de desinformación”, “la corrupción” o “la falta de espacios donde se puedan consultar las propuestas”.

HALLAZGO

Las y los jóvenes entrevistados en universidades públicas apoyan, en su mayoría, a Claudia Sheinbaum; los de las privadas, a Sheinbaum y a Xóchitl Gálvez. Muy pocos a Máynez. Pero, no los respaldan sin antes ser muy críticos sobre las grandes dificultades del país ni comentar que hay agendas pendientes.

¿Qué cualidades quisieras ver en las y los candidatos?

Independientemente de que las juventudes expresen su voluntad de ejercer el voto, declaran que ninguna o ningún candidato logran llenar por completo sus expectativas. Por el contrario, el perfil de la o el aspirante (y presidente) ideal que la juventud entrevistada tiene en mente, posee las siguientes cualidades:

“¿Candidata o candidato ideal? Que no sea corrupta, corrupto; que se atreva a combatir la corrupción”.

-Ramiro, UIA

“Que provenga de un entorno empático a los sectores vulnerables, con conciencia de clase; que sepa escuchar, porque hay políticos que no escuchan; […] que se comprometa con el pueblo y busque soluciones”.

-Karla, UNAM

“Que resuelva (risa). […] Que detenga la inseguridad y la violencia contra las mujeres”.

-Ágata, UAM

¿Qué es lo que más le preocupa a las juventudes?

Medio Ambiente

La preocupación por el medio ambiente acaparó mucho la atención, sobre todo en las y los jóvenes de universidades públicas. Aunque se señalaron problemas como el cambio climático o los transportes contaminantes, la actual crisis hídrica (sequía o carencia en la purificación y abastecimiento de agua) fue uno de los principales tópicos de aparición. Esto, muy probablemente, debido a que el estudio se realizó con jóvenes de la capital y su área metropolitana. Entre las preocupaciones señaladas, los estudiantes mencionaron que la ciudadanía carece de una ética y educación cívica relacionada con el cuidado y preservación de los entornos naturales, y que no tiene conciencia ni pone en discusión problemas como el de la sobrepoblación, el maltrato animal o la destrucción de ecosistemas.

Desigualdad

La falta de oportunidades es otra de las grandes preocupaciones de las juventudes capitalinas. En su mayor parte, estudiantes de universidades públicas (UNAM, UAM-X yC y URC) manifestaron su interés en abrir espacios laborales para ejercer sus profesiones, con mejores salarios y oportunidades para su crecimiento. Por su parte, las y los jóvenes de instituciones privadas (ITESM y UIA) indicaron que urge disminuir la pobreza, mejorar los espacios y transportes públicos, reducir la inflación para que rindan los sueldos, aumentar el salario y aumentar empleos. Aquellos con intereses en las artes y la cultura, como los jóvenes que quieren dedicarse a la danza, las artes plásticas o el diseño, piensan que ninguna candidata o candidato ha pensado en espacios para la práctica y difusión de las artes, desde el ballet folklórico o la artesanía, hasta las propuestas multidisciplinarias y conceptuales.

Por otra parte, la desigualdad es una de las principales preocupaciones de los entrevistados. En términos económicos, algunos manifestaron que trabajan para ayudar con los consumos familiares, y aun los que estudian de tiempo completo, expresan sentirse vulnerables ante la carencia. A esto se añaden, la falta de recursos y espacios en educación, las responsabilidades económicas tempranas y los empleos precarizados, lo que nos lleva a concluir que la desigualdad de condiciones materiales es uno de los factores de mayor peso en su incorporación tardía a los estudios superiores (es decir, algunos estudiantes universitarios tienen más de 24 años).

Entornos de alto riesgo

Muchos de los jóvenes entrevistados piden mejores entornos de convivencia y libre desarrollo para su persona. En este sentido, en su mayor parte, estudiantes, tanto de la Universidad Rosario Castellanos como de la Iberoamericana, coincidieron en que la corrupción y condiciones de inseguridad, por el narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado, son preocupantes. En menor medida, pero no menos importante, algunas personas externaron que tampoco se sentían seguros de los espacios digitales de su día a día, por lo que ponen sobre la mesa la necesidad de defender los derechos del usuario, lo cual no ha sido propuesto aún por ninguna ni ningún candidato a la presidencia. Asimismo, también resaltaron la necesidad de programas de atención a la salud mental, el acompañamiento psicológico y el que haya una mejor comprensión y resiliencia en temas de género.

“La falta de educación se traduce en violencia”.

-Danaé, UAM

“El ciberacoso y el ciberbullying son preocupantes y no se atienden”.

-Karen, UAM

“Un programa de salud integral para garantizar entornos más saludables y mejores condiciones para todas y todos”.

-Carlos, UIA

Conclusiones: No hay apatía, hay crítica

Contrario a lo que se ha señalado en otros sondeos, nuestras conversaciones apuntan a que las y los jóvenes no son apáticos, sino que las elecciones no les bastan. No debe confundirse con desinterés el que no se sientan representados por los procesos electorales o los partidos políticos, sino que tienen una posición crítica hacia la democracia liberal y exigen nuevas formas de que se visibilicen sus demandas. Es así que, su escepticismo y distanciamiento del partidismo, es porque no les quedan muchas vías para manifestar sus hartazgos; sobre todo, tratándose de una generación que debe buscar trabajo sin encontrarlo, que tiene pocas posibilidades de futuro y que está altamente precarizada. A su vez, la juventud entrevistada declara que las y el candidato presidenciales actuales no les representan, independientemente de que sí votarán y saben, en su mayoría, por quién. De este modo, aunque la aspirante Claudia Sheinbaum se perfila como la favorita, tendrá que dialogar con una generación que ya le demanda mejores propuestas e iniciativas.

No obstante, quien dirija este país después del próximo 2 de junio no se verá en el abandono. Las y los jóvenes han demostrado ser participativos y activos, además tener alta conciencia social, solidaridad con sus padres, empatía con sus compañeros de generación y atención en sus estudios profesionales, aunque, por la falta de oportunidades, les puede llevar tiempo culminarlos. Además, destacan agendas urgentes para el país, como la ambiental, la educativa, la de seguridad, la de la salud física y mental, con especial atención a las neuro-divergencias, y el alto a las violencias de género. Sobre esto último, aunque prácticamente todas las personas mujeres entrevistadas externaron esta demanda, también lo hicieron la mayoría de los varones, mostrando que las preocupaciones y la conciencia de los problemas actuales, son transversales.

Pocos señalaron problemas como el del acceso a la vivienda o las pensiones, por lo que, según interpretamos, solamente están preocupados por su futuro inmediato, lo cual no demerita su amplio interés en temas políticos. En síntesis, estamos ante una generación obligada a “crecer”, “involucrarse” y “resolver”, pero con pocos espacios para hacerlo, además de los detrimentos traídos por la pandemia de 2019-2022. Por ello, gane quien gane las próximas elecciones tiene una gran deuda con la juventud, porque, pensar en los jóvenes es pensar en México.