La tesis del marco temporal como amenaza a los derechos territoriales indígenas en Brasil

The time frame thesis as a threat to indigenous land rights in Brazil

Luiz Felipe Sousa Curvo* y Paulo Tavares Mariante**

Recibido: 14/03/2025 / Aceptado para su publicación: 05/04/2025

*Este artículo fue elaborado bajo la orientación del Dr. Israel Jurado Zapata y del Dr. Miguel Ángel Ramírez Zaragoza en el contexto de la estancia de investigación en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS-UNAM), programa dirigido por el Dr. John Ackerman. Antes de su publicación, este texto fue presentado como conferencia bajo el título “Derechos territoriales indígenas en Brasil” en el Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el 31 de marzo de 2025.

**Doctorando en Antropología Social por la Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Estancia doctoral en el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedaed (PUEDJS), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de octubre de 2024 a marzo de 2025. https://orcid.org/0000-0002-0476-5663, luiz.curvo88@gmail.com.

Resumen

La “tesis del marco temporal” ha generado una profunda inseguridad entre los pueblos indígenas brasileños, que buscan organizar formas de resistencia para garantizar sus derechos territoriales. Respaldada por grupos políticos y económicos interesados en la usurpación de tierras indígenas y en la explotación de sus recursos naturales, esta tesis sostiene que solo los grupos que ya ocupaban sus territorios en el momento de la promulgación de la Constitución Federal de 1988 tendrían derecho a su demarcación. Esta interpretación vulnera el espíritu de las garantías constitucionales e ignora la historia jurídica del tema en el país. En este artículo, nos proponemos caracterizar esta tesis, que representa la principal amenaza actual para los pueblos indígenas en Brasil, así como sus consecuencias en términos de violencia y conflictos. También la contrastaremos con el concepto legal del Instituto del indigenato y abordaremos hitos relevantes en la construcción del indigenismo en Brasil, la formación de movimientos sociales indígenas y la evolución legislativa de los derechos territoriales de los habitantes originarios.

Palabras clave:

Pueblos originarios, tesis del marco temporal, demarcación de tierras indígenas en Brasil, derechos territoriales indígenas en Brasil, legislación indígena en Brasil.

Abstract

The “time frame thesis” has generated profound insecurity among indigenous peoples in Brazil, who are seeking to organize forms of resistance to secure their territorial rights. Backed by political and economic groups interested in the usurpation of indigenous lands and the exploitation of their natural resources, this thesis holds that only those groups who were already occupying their territories at the time of the promulgation of the 1988 Federal Constitution would be entitled to land demarcation. This interpretation undermines the spirit of constitutional guarantees and ignores the legal history of the issue in the country. In this article, we aim to present this thesis, currently the principal threat to indigenous peoples in Brazil, along with its consequences in terms of violence and conflicts. We will contrast it with the legal concept of the indigenato institute and examine key milestones in the construction of indigenism in Brazil, the formation of indigenous social movements, and the legislative evolution of the original inhabitants territorial rights.

Keywords:

Indigenous people, time frame thesis, demarcation of indigenous lands in Brazil; indigenous land rights in Brazil, Brazil’s legal framework for indigenous rights.

Introducción

La cuestión de las naciones indígenas en el Brasil actual, de sus derechos territoriales y los de existencia y preservación de su cultura, cosmovisión, costumbres y tradiciones, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, principalmente en el tema de la tierra, considerado por Seeger y Viveiros de Castro (1979) como esencial para la supervivencia física y étnico-cultural de los pueblos originarios. Nacida como una categoría colonial, la tierra, fue posteriormente apropiada por el movimiento social en la lucha por el reconocimiento estatal de los derechos territoriales. Por medio del instrumento de la demarcación, el vínculo con el territorio fue hologado (en estatus legal) en diversas poblaciones. Para los indígenas, esto reforzó una percepción identitaria étnica en oposición al “blanco”, y consolidó su sentido de pertenencia a un espacio geométricamente delimitado. Lo anterior también reflejó la búsqueda de alternativas para la reproducción cultural de las comunidades frente a la continua presión económica y la expansión de la sociedad nacional —marcada por grados variados de violencia—, contexto que, en muchos casos, forzó a grupos indígenas a ocupar tierras menos fértiles para huir de la expropiación.

La Constitución Federal (CF) de 1988, también conocida como: Constitución Ciudadana, es considerada aquí un importante avance social, pues resultó de un proceso de luchas y enfrentamientos que llevaron a la falencia de los gobiernos dictatoriales militares, instituidos después del golpe de Estado de 1964. Sin embargo, los derechos instituidos en la Carta Magna continúan siendo objeto de disputas y negligencias, dada la propia morosidad del Estado brasileño en la cuestión de la demarcación de tierras indígenas. Como afirman Botelho y Costa (2023), la Asamblea constituyente (que ocurrió entre 1987 y 1988), estableció en los Actos de las Disposiciones Constitucionales Transitorias (ADCT) la necesidad de demarcar las tierras indígenas en un plazo máximo de cinco años, teniendo a 1993 como fecha límite. No obstante, dicha determinación no fue cumplida y las demarcaciones de tierras siguen incompletas, privando así a muchos grupos indígenas de sus derechos.

Este texto busca analizar la controvertida tesis del “marco temporal”, también conocida como “hecho indígena” (traducción libre de fato indígena en portugués), defendida por sectores económicos interesados en su aplicación y conservadores políticamente hablando. Cabe señalar que, el marco temporal es una teoría jurídica, una interpretación de un fragmento de la constitución. La tesis, categoría de uso común en textos que tratan este tema, y como forma de designación a este tipo de iniciativas, plantea que únicamente serán protegidos los derechos territoriales de los pueblos indígenas que ocupaban físicamente sus tierras en el momento de la promulgación de la Constitución (5 de octubre de 1988). Pero esta tesis no sólo hiere el espíritu de garantía de los derechos fundamentales presente en la elaboración de la Constitución brasileña, con amplia participación popular y de movimientos sociales (como el indígena mismo), sino que también configura una forma de violencia, al perpetuar el pensamiento colonialista y asimilacionista en relación a esos pueblos.

En este sentido y para fines introductorios, veamos lo que dice el Artículo 231 de la Constitución y su §1º, ya que ambos resultan de gran relevancia para nuestro análisis. Para ello, se incluye por igual el Artículo 232, que exploraremos posteriormente. Ambos artículos están insertos en el capítulo VIII de la CF, llamado “De los Indios”.

Art. 231. Se reconocen a los indígenas su organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, y los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, correspondiendo a la Unión demarcarlas, proteger y hacer respetar todos sus bienes.

1º Son tierras tradicionalmente ocupadas por los indígenas las por ellos habitadas en carácter permanente, las utilizadas para sus actividades productivas, las imprescindibles para la preservación de los recursos ambientales necesarios a su bienestar y las necesarias a su reproducción física y cultural, según sus usos, costumbres y tradiciones. [...].

Art. 232. Los indígenas, sus comunidades y organizaciones son partes legítimas para ingresar en juicio en defensa de sus derechos e intereses, interviniendo el Ministerio Público en todos los actos del proceso. (Presidência da República, 2025)

El caso de la Tierra Indígena “Raposa Serra do Sol”

Entre los argumentos de los defensores de la tesis del marco temporal, está una mejora en la interpretación del Artículo 231 relativa a la pacificación del conflicto agrario, la estabilidad del desarrollo económico nacional, la garantía del derecho humano a la propiedad, la seguridad jurídica y el orden público, además de una supuesta condicionante ya definida en el juicio del caso de la Tierra Indígena (TI) Raposa Serra do Sol (Botelho y Costa, 2023).

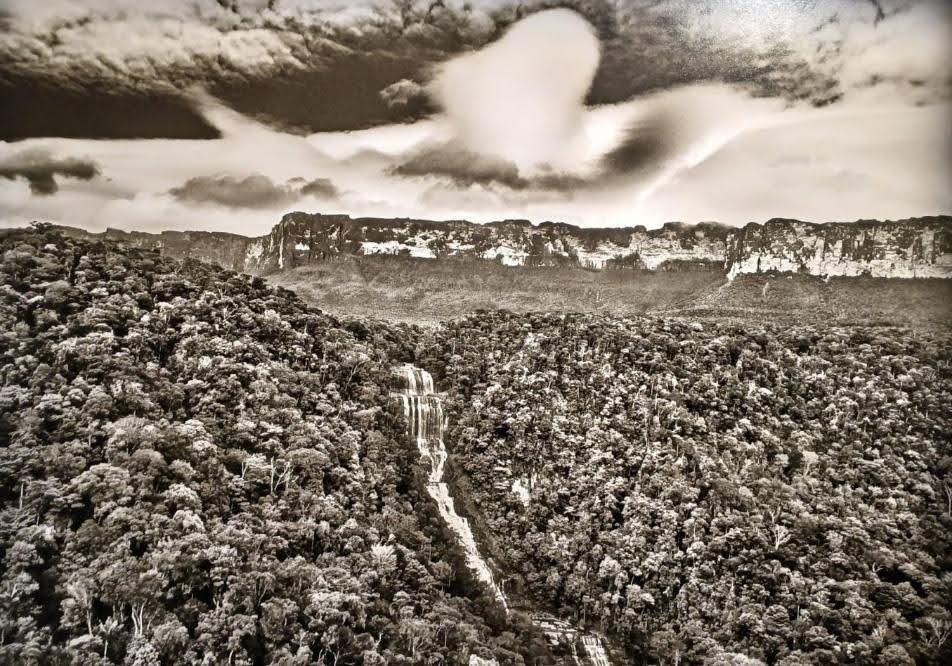

Figura 1. Tierra Indígena Raposa Serra do Sol en fotografía de Sebastião Salgado.

Fuente: exposición “Amazonía” en el Museo Nacional de Antropología [México] (2025).

El juicio del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre la demarcación de la TI Raposa Serra do Sol, en el Estado de Roraima (área fronteriza con Venezuela y Guyana), refleja una disputa que se arrastró por muchos años. La demarcación fue inicialmente aprobada en 1917 por medio de una ley del estado ya mencionado, pero pronto fue abandonada la dicha demarcación, siendo el proceso retomado apenas en 1975 y concluido administrativamente en 2005, con la homologación presidencial del marco jurídico para este tipo de acciones. Aun así, su homologación fue cuestionada debido a que contrariaba los intereses de agentes políticos y económicos, los cuales consideraban el tamaño demarcado “excesivo”, con lo cual se reducían las tierras que ellos podrían aprovechar en su beneficio propio. Así, el caso fue llevado al STF, que en 2009 juzgó favorable la demarcación de esta TI, lo que representó una victoria para las etnias Macuxi, Wapixana, Ingarikó, Taurepang y Patamona (Botelho y Costa, 2023; Silva, 2020).

Cabe señalar que algunas decisiones vinculantes importantes fueron tomadas en este proceso, como la posición reforzada de que no se trataba de una ocupación de carácter civil, sino de una ocupación tradicional indígena —considerando que uno de los argumentos contradictorios hechos por el Estado de Roraima era que la TI no debería ser demarcada de forma continua, sino conforme a “islas” de poblamiento—. El STF, entonces, determinó la necesidad de áreas extensas en la demarcación como forma de proteger la reproducción del modo de vida indígena.

A pesar de que la demarcación fue realizada de forma satisfactoria para los grupos indígenas (al menos para los que fueron favorecidos en el proceso), el juicio fue emblemático para las disputas territoriales en curso dentro de Brasil, pues validó la permanencia de no indígenas con base en la fecha de 1988. Y es que no todos los indígenas apoyaron la retirada de no indígenas de la región, como se ilustra en los cerca de 50 indígenas que se juntaron a una manifestación pidiendo la permanencia de aquellos (los no indígenas) en 2008 (Instituto Socioambiental, 2018), lo cual constituye un indicador más de la complejidad de la situación.

Aunque el Poder Legislativo ya había frustrado el intento de insertar la tesis del marco temporal en las leyes nacionales a partir de la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) nº 215 en el año 2000, fue el juicio del caso de la Raposa Serra do Sol el que la incorporó en la esfera jurídica, cuando la Segunda Turma del STF afirmó sobre las Tierras Indígenas que realmente estaban “ocupadas por los índios”, que no eran tierras que ocuparon en tiempos pasados o “hasta cierta fecha, y que hoy no ocupan más. Son tierras que ocupaban […] cuando se promulgó la Constitución de 1988” (Petição 3.388-4, 2009).

Entre los ministros prevaleció el entendimiento de que la Constitución de 1988 significó un “marco temporal”, (en los términos en que se ha venido definiendo) pues de esta forma, podrían interpretar la frase “tradicionalmente ocupan” relativa a las tierras indígenas, la cual está presente en el Artículo 231, citado arriba. Pero en función de ello cabría preguntarse ¿sería, al final, todo el territorio brasileño en su origen indígena? ¿Es necesario un marco temporal para tratar esas demandas territoriales? Tal argumentación a favor del marco temporal (como categoría), presente en los votos de los relatores junto a otros temas, fue seguida por los ministros de la Segunda Turma del STF, aunque algunos no trataran directamente los asuntos del dicho marco en sus votos (Silva, 2020). Sin embargo, por no consolidar jurisprudencia o efecto vinculante, la cuestión permaneció sin definición permanente.

En todo este proceso, y de forma irónica, el ministro Gilmar Mendes afirmó que, con un entendimiento ambiguo del marco temporal, se podría hasta cuestionar si la famosa playa de Copacabana, en Río de Janeiro, es un área indígena (Moreira, 2024). Aunque no siendo una sentencia vinculante a otros casos, la tesis del marco temporal ganó fuerza política y fue replicada, tanto en el STF como en instancias jurídicas inferiores, alineándose a los intereses del agronegocio y el extractivismo. Esto sirvió, por ejemplo, para que el STF revirtiera la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) e invalidara la homologación de la demarcación de la TI Guyraroká, en el Estado de Mato Grosso del Sur, o para la no ampliación de territorio, como en el caso de la TI Porquinhos, en el Estado de Maranhão. Cabe señalar que, en instancias inferiores, se citan los casos de la TI Limão Verde, de la TI Panambi, y de la TI Herarekã Xetá, que enfrentaron el rechazo de sus procesos de demarcación. Las dos primeras localizadas en Mato Grosso del Sur y la tercera en Paraná (Botelho y Costa, 2023; Osowski, 2017; Silva, 2020).

Funai, el régimen de tutela y la judicialización de la tierra indígena

Como complemento a la decisión que legitimó la tesis del marco temporal, el STF, también a partir del caso de la TI Raposa Serra do Sol, y considerando otras áreas en disputa judicial, sacó a la luz la figura jurídica del “esbulho renitente” (usurpación persistente), referente a una situación de conflicto posesorio iniciado antes del marco temporal y de la promulgación de la CF —conflicto que, por cierto, se materializa por circunstancia de hecho o controversia posesoria judicializada—. Así, se decidió que en las áreas en conflicto judicialmente identificadas y abordadas, no sería asegurada la posesión de no indígenas, pero tampoco sería tan fácil la asignación a los indígenas, ello a pesar de que estuviesen las tierras aptas para su retorno a partir de los casos juzgados en que fuera reconocido algún vínculo tradicional (Botelho y Costa, 2023; Silva, 2020). A pesar de esto, se mantenía la imputación sobre la responsabilidad de los indígenas por no estar en sus tierras, aun con el amplio registro histórico de violencias y desplazamientos forzados ejercidos contra las comunidades originarias que compone la historia brasileña, abriendo así las puertas para la legitimación y legalización de invasiones a diversos territorios.

Se inserta aquí la problemática tratada por el Artículo 232, citado anteriormente, pues fue con la CF de 1988 que los indígenas obtuvieron sus derechos civiles reconocidos en Brasil. Hasta aquí, es importante recordar que solo en ese momento histórico los pueblos indígenas adquierieron autonomía para poner en acción la justicia en nombre de la protección de sus derechos individuales y colectivos, incluyendo los territoriales. Antes de eso, sometidos al régimen de tutela, eran considerados judicialmente incapaces y dependientes de la Fundación Nacional del Indio (Funai), institución con competencia para representar a los indígenas y judicializar esas disputas posesorias (Campos, 2011). Frente a ello tenemos una afrenta a los derechos territoriales tradicionales, como a la propia controversia en torno a la relación de los indígenas con la Funai, que muchas veces actuó de forma contraria a los derechos e intereses de aquellos.

La Funai tiene su origen en el Servicio de Protección a los Indios y Localización de los Trabajadores Nacionales (SPILTN), creado en 1910, e inicialmente estuvo vinculada al Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, bajo la dirección del militar y sertanista brasileño Cándido Rondon (de grado Mariscal), quien fungía como principal promotor y primer director. Rondon, figura clave para el indigenismo en Brasil, ganó prestigio tras iniciar expediciones en 1900, cuando organizó un equipo multidisciplinario para recolectar datos científicos y muestras de la naturaleza y productos de pueblos indígenas y sertanejos en regiones remotas del país. Pese a ello, el objetivo central era expandir la infraestructura telegráfica entre Mato Grosso y la Amazonía para conectar el país, a partir de lo cual se lograron construir aproximadamente 6,000 kilómetros de líneas (Centro de Documentação e Memória da Unesp, 2019). Su éxito en esta misión, y particularmente su destreza en las negociaciones para el reubicación y sometimiento de pueblos indígenas, lo acreditó para dirigir la primera institución indigenista brasileña.

De cualquier manera, como su nombre lo indica, el Servicio de Protección a los Indios y Localización de los Trabajadores Nacionales (SPILTN) tenía como objetivo la integración y asimilación de los indígenas, entendidos por muchos en la época como un grupo social en transición y como una categoría destinada a la desaparición (Bicalho, 2010). Los indígenas eran vistos como una “infancia” de la humanidad, perspectiva difundida a partir de teorías racistas y evolucionistas que eran entonces muy influyentes en el país. En 1918, el SPILTN es desmantelado y renombrado como Servicio de Protección a los Indios (SPI), sin que eso representara cambios en su perspectiva asimilacionista de actuación. A ello se suma que los indígenas también eran considerados “huérfanos”, concepto que prevaleció desde la legislación de 1831 cuando, en 1916, fue establecida una categoría específica de tutela indígena en el Código Civil de 1916 (Campos, 2011), lo que influenció profundamente las prácticas del SPI.

Según Nötzold y Bringmann (2013), el SPI elaboró estrategias para tutelar a los indígenas que se fundamentaron en una relación de poder, que buscaba controlar los conflictos entre indígenas y los intereses diversos de la sociedad nacional, y así poder utilizar los recursos humanos y naturales de sus comunidades para sustentar los propios establecimientos indígenas que promovían —los llamados “Puestos Indígenas”—, instrumentalizando con ello a los propios indígenas para el trabajo y la acumulación del excedente de producción. Estas políticas llevaron a la afectación de las formas tradicionales de organización social de los pueblos indígenas, y al aumento de disputas entre etnias.

En la década de 1940, después de la creación del Consejo Nacional de Protección a los Indios (CNPI) a fines de 1939, el SPI pasa a contar con el trabajo de antropólogos como el renombrado teórico Darcy Ribeiro, entre otros que tuvieron diversas discusiones sobre el tema, en consonancia con los debates latinoamericanos e internacionales (Instituto Socioambiental, 2008). El trabajo del SPI reverberó en acciones como la creación del Parque Nacional do Xingu en 1961, en el Estado de Mato Grosso, la primera Tierra Indígena demarcada en Brasil. Sin embargo, a pesar de los cambios de carácter más humanista, permaneció la relación paternalista y autoritaria del SPI con los indígenas, dando así continuidad a las prácticas asimilacionistas en la política indigenista. Cabe señalar que la falta de inversiones también comprometía la protección a los territorios contra invasores.

Más tarde, con el golpe de Estado de 1964 y la ascensión de los militares al poder, el SPI fue vaciado de muchos de los antropólogos que lo componían, y, en su lugar, fue creada la Funai, esto ya en 1967. Con ello, se crearon mecanismos para centralizar la relación con los indígenas y cambiar la imagen que hasta entonces proyectaba hacia el exterior, fuente de acusaciones de genocidio. De cualquier forma, el período militar fue un duro capítulo de violencia para los indígenas, quienes ya habían atravesado siglos de conflictos y resistencias frente a Occidente. La razón es que los militares veían a los indígenas como obstáculos para el progreso y la integración nacional. Conforme documentos revelados por la Comisión Nacional de la Verdad (Comissão Nacional da Verdade, 2014), se puede comprobar la muerte de más de ocho mil trescientos indígenas entre 1946 y 1988, cuyo momento más álgido, quizá, fue el período de la dictadura militar entre 1964 y 1985 —aunque realmente se cree que el número real pueda ser exponencialmente mayor—.

Los militares en el poder buscaron negar las acusaciones de violencia y asesinatos, pero en el proceso establecieron, en 1970, el Programa de Integración Nacional (PIN) utilizando eslóganes como el de “tierra sin hombres para hombres sin tierra” para referirse a ciertas áreas donde se deslegitimaba la presencia indígena y se promovía la invasión y usurpación de tierras ancestrales. También aprobaron el Estatuto del Indio en 1973, que cita en su artículo primero la integración progresiva y armoniosa de los indígenas a la comunión (comunidad) nacional (Westin, 2023), es decir, un proceso asimilacionista.

Por todo lo anterior, ni la Funai ni el SPI, su antecesor, representaron plenamente los intereses y derechos de los indígenas bajo su tutela. Condicionar que los indígenas expulsados de sus tierras tradicionales en una fecha anterior al marco temporal (5 de octubre de 1988) pudieran retornar a ellas, desde que la Funai hubo recurrido a la justicia en su favor y que esta acción judicial fuera victoriosa, representaría un retroceso y una pérdida de derechos territoriales y originarios ya existentes en la Constitución de 1934, lo cual abarcaba el instituto del indigenato, como veremos a continuación.

El instituto del indigenato, el movimiento indígena y la constituyente 1987-88

En 1996, el Ministro de Justicia Nelson Jobim rechazó una propuesta de marco temporal, argumentando que no había fundamento jurídico en la tesis y que, desde la Constitución de 1934, ya se había establecido la intangibilidad de las tierras ocupadas por los indígenas, tornando ineficaces todos los actos que tuvieran como objetivo el dominio, ocupación y posesión de esas tierras tradicionalmente ocupadas:

Siguiendo la evolución histórica de los derechos indígenas en Brasil, el constitucionalista José Afonso da Silva apunta que, en el año 1934, con la Constitución de la República de los Estados Unidos de Brasil, el Instituto del Indigenato es acogido constitucionalmente en nuestro país por primera vez. En el artículo 129 de esta constitución se encuentra la siguiente redacción: “Será respetada la posesión de tierras de silvícolas que en ellas se hallan permanentemente localizados, siéndoles, sin embargo, vedado alienarlas”. (Silva 2020, p. 22)

Por lo tanto, desde la Constitución de 1934, fue acogido constitucionalmente en Brasil el Instituto del Indigenato, que permaneció (con esa denominación y funciones) también en la Constitución de 1988. Según Almeida (2023), el indigenato fue elaborado de forma robusta por primera vez en Brasil por el jurista João Mendes Junior, en la serie de conferencias realizadas en 1902 en la Sociedad de Etnografía y Civilización de los Indios de São Paulo, después reunidas y publicadas en la obra Os indigenas do Brazil, seus direitos individuaes e políticos (1912), una obra de referencia sobre los derechos territoriales indígenas. Su contribución jurídica e histórica incluye un vasto análisis de legislaciones indigenistas, pasando por los períodos de la colonización (1500-1822), el imperial (1822-1889) y el republicano (de 1889 en adelante).

Para Mendes Junior (1912, p. 58) “el indigenato no es un hecho dependiente de legitimación, al paso que la ocupación, como hecho posterior, depende de requisitos que la legitimen”. Es decir, para el instituto no se hace necesaria una legitimación (de las acciones y existencia) del indigenato, pues se trata del derecho natural, originario, con lo que trabaja. Así, busca para tal entendimiento fuentes en el derecho romano, en el derecho portugués de los tiempos coloniales, en las legislaciones indigenistas de entonces (aunque estas no hayan, de hecho, logrado proteger los territorios indígenas) y, además, en las filosofías de Aristóteles y Pierre-Joseph Proudhon. Según el jurista, (1912, p. 58, [traducción nuestra]):

No quiero llegar al punto de afirmar, como P. J. Proudhon, en Essais d’une philosophie populaire, que “el indigenato es la única verdadera fuente jurídica de posesión territorial”; pero, sin desconocer las otras fuentes, ya los filósofos griegos afirmaban que el indigenato es un título congénito, al tiempo que la ocupación es un título adquirido. Aunque el indigenato no sea la única verdadera fuente jurídica de la posesión territorial, todos reconocen que es, en la frase del Alv. De 1º de Abril de 1680, “la primaria, naturalmente y virtualmente reservada”, o, en la frase de Aristóteles (Polit., I, n. 8), “un estado en que se halla cada ser a partir del momento de su nacimiento”.

Así, el indigenato destaca la importancia de “lo que es originario”, por lo que es importante reconocer que el derecho indígena sobre la tierra es anterior a la propiedad privada. A partir de esto, el dicho indigenato fue reconocido constitucionalmente en 1934, a partir del Artículo 129, ya citado, siendo también incorporado en las constituciones subsiguientes, hasta la de 1988, la cual, cabe señalar, fue construida con gran participación del movimiento indígena desarrollado durante las íltimas décadas del siglo XX.

Es importante destacar que el movimiento indígena pasó a articularse a partir de la década de 1970 con las Asambleas Indígenas organizadas con apoyo del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), un sector progresista de la Iglesia Católica inspirado en la Teología de la Liberación, que actuó aproximándose a grupos indígenas de todo el país. Se trata de una organización de nivel nacional, que buscaba superar, tanto las dificultades derivadas de las enormes distancias que implicaba trabajar en el territorio brasileño, como de las rivalidades regionales existentes, tanto entre la población nacional como entre los propios pueblos indígenas, para lo cual, etre muchas otras acciones, promoviéron diálogos interétnicos. Así, la primera Asamblea Indígena ocurrió en 1974, en la ciudad de Diamantino, Mato Grosso, en el contexto de la fundación de un movimiento que pronto pasaría a desafiar las directrices del gobierno militar. Según Zoia y Curvo (2021, p. 4, [traducción nuestra]), las asamblemas que se realizaban eran: "[…] espacios donde por primera vez los contactos interétnicos permitieron una percepción y entendimiento de la colectividad en la lucha por el reconocimiento, proporcionando una mayor disposición para la resistencia en la actuación social".

Cabe destacar que, aún en el período militar, las políticas represivas pusieron a prueba el trabajo de articulación política realizado por el movimiento indígena, como en la resistencia al Decreto de Emancipación de 1978, que pretendía acabar con cualquier derecho especial para los indígenas, incluyendo el derecho a la tierra, así como al llamado "indicador de indianidad", ya en la década de 1980, que vuscaba establecer un instrumento para clasificar a los indígenas a partir de su “grado” de integración a la sociedad nacional, apuntando de esta forma la aplicación de acciones hacia la desocupación de sus tierras tradicionales (Silva, 2020).

Más allá de esto, es importante señalar que el proceso de redemocratización brasileña ocurría en medio de la disputa entre las capas poblacionales insatisfechas, incluyendo grupos representados por movimientos sociales y sectores de la burguesía, y el intento de mantenimiento de poderes por los militares y sus aliados, debilitados por la crisis económica y por la hiperinflación de aquellos periodos político-económicos que también afectaban a todo el mundo. Entónces, un gobierno civil asumió el poder político en 1985, y con él, llegó la propuesta de una nueva Constitución, contrariando los intereses de grupos conservadores que defendían la continuidad de la Constitución de 1967. Para Silva (2020, p. 40, [traducción nuestra]) "La Constituyente brasileña de 1987-8 puede ser considerada la culminación de este proceso de redemocratización de Brasil, acabando con la validez de aquel cuerpo de leyes dictatorial que, por cierto, ya estaba siendo poco a poco desactivado desde el final de la década de 1970".

Ahora, temas progresistas y la voluntad de cambios eran mayoritarios en la opinión pública, lo que se expresó en diversas manifestaciones, huelgas, audiencias públicas, mítines y caravanas, lo cual movilizó a más de 5 millones de personas que frecuentaron los espacios institucionales durante la Constituyente (Silva, 2020), entre ellos, indígenas de varias partes de Brasil, que llevaron sus símbolos, trajes, cantos y ritos para presionar a la asamblea Constituyente por la defensa sus derechos. Cabe señalar que la Constituyente se subdividía en ocho comisiones temáticas y sus subcomisiones, entre ellas, la Subcomisión de los Negros, Poblaciones Indígenas, Personas Deficientes y Minorías, integrante de la Comisión de Orden Social, en la cual participaron diversas lideranzas y organizaciones indígenas. En cuanto a la permanencia en las tierras tradicionales y a los violentos conflictos resultantes de las invasiones y de la resistencia indígena, el Cacique Raoni Metuktire, del pueblo Kayapó, afirmó en la Subcomisión, el derecho indígena a la tierra y a la intención de retornar a tierras ya ocupadas (hace mucho) por gente no indígena (Silva, 2020, p. 45, [traducción nuestra]):

[...] mi pueblo está muriendo en manos de su pueblo [...]. La policía arrestó a mi pueblo [...]. Nosotros tenemos derecho a la tierra, derecho al bosque, nosotros fuimos criados dentro del bosque. Nosotros no queremos la casa de ustedes, yo no quiero la casa de madera ni la tierra mala, donde mi pueblo no puede entrar. Si su pueblo entra ¿cómo voy a hacer con mi pueblo? Yo tengo que sacar a su pueblo.

De esta forma, el texto construido por la Subcomisión se convirtió en la base del Artículo 231 de la CF aprobada en Plenaria, con pequeñas alteraciones que no modificaron el entendimiento fundamental de las tierras indígenas como derecho originario, ya presente desde la CF de 1934, y agregando nuevos derechos para los pueblos indígenas. Sin embargo, antes de la aprobación del texto en la dicha Plenaria, la Comisión de Sistematización, liderada por conservadores, buscó retirar derechos indígenas y establecer una limitación al afirmar que esos derechos "no se aplican a los indios con elevado grado de aculturación". La Comisión de Sistematización también añadió el término "posesión inmemorial", desconsiderando el registro histórico de remociones o desplazamientos forzados de las poblaciones indígenas, lo que dificultaría la demarcación de sus tierras, en oposición a las conclusiones originadas de los debates realizados por la Subcomisión, con la participación de representantes indígenas (Silva, 2020).

Es en este contexto, y en acción simbólica de defensa de los derechos “originarios” y del mantenimiento del texto originalmente elaborado, el líder de la UNI, Aílton Krenak, pintándose con tinta de jenipapo, pronunció el día 4 de septiembre de 1987, delante de los constituyentes, del pueblo brasileño y de las naciones indígenas, uno de los más importantes discursos de la historia brasileña, contribuyendo a revertir las alteraciones que cercenaban los derechos indígenas en la nueva CF, promulgada en 1988. Conforme Ailton Krenak, en el documental O Índio Cidadão? (Siqueira, 2014, [traducción nuestra]):

En este proceso de lucha de intereses, que se han manifestado extremadamente antiéticos y yo espero no agredir con mi manifestación, el protocolo de esta casa, pero yo creo que los señores no podrán quedarse omisos, los señores no tendrán como quedarse ajenos a más esta agresión movida por el poder económico, por la avaricia, por la ignorancia de lo que significa ser un pueblo indígena, pueblo indígena tiene una manera de pensar, tiene una manera de vivir, tiene condiciones fundamentales para su existencia y para la manifestación de su tradición, de su vida y de su cultura, que no ponen en riesgo y nunca pusieron la existencia siquiera de los animales que viven alrededor de las áreas indígenas, cuanto más de otros seres humanos. Yo creo que ninguno de los señores podría nunca apuntar actos, actitudes de la gente indígena de Brasil que pusieran en riesgo, sea la vida, sea el patrimonio de cualquier persona, de cualquier grupo humano en este país. Y, hoy nosotros somos el blanco de una agresión, que pretende alcanzar en la esencia, nuestra fe, nuestra confianza, de que aún existe dignidad, de que aún es posible construir una sociedad que sabe respetar a los más débiles, que sabe respetar a aquellos que no tienen el dinero para mantener una campaña incesante de difamación, que sepa respetar un pueblo que siempre vivió a revelía de todas las riquezas, un pueblo que habita casas cubiertas de paja, que duerme en esteras en el suelo, no debe ser identificado de ninguna manera como un pueblo que es el enemigo de los intereses de Brasil, enemigo de los intereses de la nación y que pone en riesgo cualquier desarrollo. El pueblo indígena ha regado con sangre cada hectárea de los ocho millones de kilómetros cuadrados de Brasil, los señores son testigos de eso, yo agradezco a la presidencia de esta casa, agradezco a los señores y yo espero no haber agredido con mis palabras el sentimiento de los señores que se encuentran en esta casa, ¡gracias!

Figura 2 – Discurso de Aílton Krenak

Fuente: Documental O Índio Cidadão? (Siqueira, 2014).

Muchos años después de su histórico discurso, el filósofo, escritor y ambientalista Ailton Krenak fue elegido como el primer indígena en la Academia Brasileña de Letras en 2023 (Pincer, 2023). Sus obras publicadas, entre las que destacan: Ideas para postergar el fin del mundo (2021), O amanhã não está a venda (2020) y Futuro ancestral (2024), expresan críticas al antropocentrismo, al colonialismo y al modo de organización capitalista, donde la humanidad se ha jerarquizado a sí misma y se ha puesto en oposición a la naturaleza, en un contexto depredatorio que pone en duda el futuro de todos los sujetos, humanos y no humanos. Frente a ello, revaloriza el modo de vida indígena, en su enfoque comunitario y en equilibrio con el medio ambiente, ideas ya presentes en su actuación durante la constituyente.

Finalmente, establecido el Artículo 231 de la CF, es importante destacar que el reconocimiento de la posesión tradicional indígena ocurre por medio de estudios antropológicos de identificación, mediante el procedimiento administrativo reglamentado por el Decreto n. 1.775/1996 (Maia, 2006). "Siendo así, la evaluación de la ocurrencia de la posesión, pasa por objetivos más allá de lo económico, desembocando en el hábitat, en la alimentación y en el modo cultural" (Botelho y Costa, 2023, p. 144, [traducción nuestra]).

Retomada del caso por el STF, ¿una decisión final?

Es importante iniciar este aparato retomando un ejercicio de reflexión de la antropóloga Manuela Carneiro da Cunha respecto de la tesis del marco temporal que dice: "La cuestión fundamental es: pueblos indígenas, expulsados de sus territorios en pleno siglo XX, ¿pierden sus derechos sobre las tierras?" (2018, p. 7, [traducción nuestra]). Y es que condensa muchos de los debates arriba señalados sobre la colonización del territorio brasileño, el desplazamiento histórico que han sufrido las poblaciones indígenas y el dilema de la justicia para estos pueblos.

En el contexto del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), el marco temporal fue insertado dentro del Poder Ejecutivo a partir del Parecer nº 001/2017 de la Abogacía General de la Unión (AGU); esto ya bajo el gobierno de Michel Temer de lo Partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB). El documento creó una interpretación vinculante con base en el entendimiento del STF sobre el caso Raposa Serra do Sol, de que la demarcación tiene como prerrequisito la existencia de indígenas en sus tierras en la fecha de promulgación de la Constitución Federal, el 5 de octubre de 1988 (Botelho y Costa, 2023). Si la cuestión era controvertida e inconclusa en el STF, la AGU complicó la ejecución de la iniciativa, pasando a aplicar el marco temporal en todas las esferas de la Administración Pública.

El apresurado parecer de esta “antidemarcación” de la AGU, impulsado por las circunstancias de la caída de un gobierno de centro izquierda y su sustitución por un gobierno de derecha, sin votos, pero alineado a los grandes intereses económicos, generó repercusiones negativas en todo lo relativo a los derechos territoriales indígenas. Esto condujo a que el ministro Edson Fachin, del STF, suspendiera sus efectos mediante medida cautelar en mayo de 2020. Fachin era el relator del Recurso Extraordinario nº 1.017.365, que trataba del pedido de reintegración de posesión en la Reserva Biológica Estadual del Sassafrás, en el estado de Santa Catarina, donde la tradicional ocupación indígena del pueblo Xokleng fue reconocida, aunque los estudios demarcatorios no hubieran sido concluidos y el área estuviera bajo posesión de la Fundación Estadual del Medio Ambiente (Botelho y Costa, 2023).

El juicio de este recurso extraordinario, que se prolongaba desde 2016 y fue concluido hasta el 21 de septiembre de 2023, fue uno de los mayores dentro de la historia del STF, y una cuestión de suma importancia que no concernía solamente al pueblo Xokleng, sino a los pueblos indígenas de Brasil como un todo, pues había quedado decidido por el STF que el caso tendría repercusión general definitiva respecto a la viabilidad de la tesis del marco temporal. Por su parte, participando como amicus curiae, en una traducción libre del latín "amigo de la corte", la organización Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) declaró que esta era una oportunidad para que el STF se posicionara sobre los derechos indígenas, y destacó que en Brasil había 305 pueblos hablantes de 274 lenguas originarias diferentes, y de estos, 114 pueblos eran aislados y de reciente contacto. Respecto a las tierras indígenas, calculó que sumaban un total de 1.298, de las cuales solo 408 estaban homologadas y otras 829 en proceso de regularización y reivindicación, lo que demostraba el riesgo enfrentado por los pueblos indígenas frente a la utilización del nuevo entendimiento del marco temporal (Botelho y Costa, 2023).

Fachin, como relator, abrazó las posturas del instituto del indigenato al afirmar que los derechos territoriales indígenas son anteriores a la CF. Por su parte, el ministro entendió que la demarcación no forma el territorio, sino que declara el área que conjuga el modo de vida indígena. Y es que la tesis del marco temporal no se sustenta en la perspectiva legislativa histórica, ya que desde la Constitución de 1934, pasando por las Constituciones de 1937 (dictadura del Estado Novo), 1946 (período democrático) y 1967 (dictadura militar), ya se incluía la protección al territorio tradicional indígena, lo que tornaría cualquier apropiación de sus tierras en este período como ilegítima. La posesión mediante la violencia no está permitida en el derecho civil y mucho menos en el orden constitucional, sea por particulares o por el Estado. "Siendo así, el derecho originario estaría más allá de la Constitución Federal de 1988. La Constitución vigente no sería el marco de derecho posesorio, sino un continuum protector" (Botelho y Costa, 2023, p. 144, [traducción nuestra]). El destacado voto del relator también afirma que:

Los derechos indígenas son derechos fundamentales, por lo tanto: I. Se establecen como cláusula pétrea, no pudiendo ser objeto de deliberación la propuesta de enmienda tendiente a abolir (art. 60, § 4º); II. Los derechos expuestos en el art. 231 de la CF, en tanto derechos fundamentales, consisten en obligaciones exigibles ante la Administración Pública, establecidas también internacionalmente; III. Por tratarse de derechos fundamentales, recae sobre los derechos indígenas la prohibición de retroceso y la prohibición de la protección deficiente, una vez que tales derechos están intrínsecamente ligados a la condición de existencia y supervivencia; IV. La suma de estas situaciones garantiza que se aplique al art. 231 la máxima eficacia de las normas constitucionales (Botelho y Costa, 2023, p. 143, [traducción nuestra]).

Así concluye:

-

La demarcación es procedimiento declaratorio del derecho originario territorial; II. La posesión tradicional indígena es distinta de la posesión civil; III. El derecho originario es independiente del marco temporal; IV. El derecho originario está por encima del esbulho renitente que exista en la fecha de promulgación de la Constitución; V. El dictamen antropológico es instrumento esencial para comprobar la tradicionalidad; VI. El redimensionamiento de las tierras indígenas no está vedado; VII. Las tierras indígenas son de posesión permanente y usufructo exclusivo; VIII. Las tierras indígenas son públicas y, por lo tanto, inalienables, indisponibles e imprescriptibles; IX. Son nulos y extinguidos los actos que busquen la posesión, el dominio, la ocupación de las tierras indígenas o la explotación de los recursos naturales; X. Hay compatibilidad entre la ocupación de las tierras indígenas y la protección del medio ambiente(Botelho y Costa, 2023, p. 145, [traducción nuestra]).

De esta forma, con nueve votos contra dos, el Pleno del STF rechazó la tesis del marco temporal para la demarcación de tierras indígenas con repercusión general. Respecto a la situación del pueblo Xokleng, que originó el caso, la decisión del juzgado inferior fue anulada, considerándose la existencia de derecho originario sobre sus tierras (Supremo Tribunal Federal, 2023).

La decisión, infelizmente, no pacificó la cuestión, que ya tenía diversas disputas y enfrentamientos con fuerzas federales en su haber. Pocos días después, el 27 de septiembre de 2023, fue aprobado por el Congreso Nacional el Proyecto de Ley nº 2903/2023, que reestablecía el marco temporal entre otras cuestiones, ello, no obstante que su inconstitucionalidad era flagrante. Tramos que representaban mayor retroceso fueron vetados por el presidente Lula, pero los vetos relacionados al marco temporal fueron derribados en el Congreso, y el proyecto fue sancionado como Ley 14.701, el 20 de octubre de 2023. El 8 de noviembre de 2023, fue presentada la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) nº 58/2023, también con foco en el marco temporal. Por su parte, el presidente del Frente Parlamentaria Agropecuaria, declaró que si había preocupaciones respecto a la constitucionalidad de estas propuestas, más enmiendas constitucionales podrían ser aprobadas, y afirmó: "Nosotros podemos y tenemos números necesarios para hacer eso [...]" (Portela et ál., 2024, p. 13, [traducción nuestra]).

Cabe destacar que, inmediatamente después de la aprobación de la ley del marco temporal, la APIB y partidos políticos de izquierda presentaron una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI) en el STF. Por su parte, el ministro Gilmar Mendes determinó la suspensión de los procesos judiciales que tenían como objetivo la constitucionalidad de la ley del marco temporal, hasta que el STF se manifestara sobre el tema (Portela, et. al., 2024). También buscó institucionalizar una mediación y conciliación entre la bancada ruralista, los indígenas y sus organizaciones, lo que fue rechazado por estos últimos, quienes se retiraron de las negociaciones. Al respecto, en una carta abierta también relacionada con los enfrentamientos contra el marco temporal y los 20 años completados en 2024 del Acampamento Terra Livre (ATL), manifestación que anualmente reúne a cientos de indígenas de todo Brasil en la capital federal, la APIB trató a estos movimientos de la bancada ruralista como una declaración de guerra a los pueblos indígenas. En palabras de la APIB (2024, [traducción nuestra]):

En el primer día de movilización del ATL, una decisión del ministro Gilmar Mendes, relator de acciones sobre la Ley del Genocidio Indígena (14.701), evidenció una vez más su parcialidad favorable a los ruralistas y históricamente antiindígena. A pesar de reconocer que la Ley contradice decisiones tomadas por el STF sobre tierras indígenas, Mendes, en lugar de anular la Ley, suspendió todas las acciones que buscan garantizar el mantenimiento de los derechos indígenas. Además, sometió al núcleo de conciliación del Tribunal la cuestión de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y una vez más afirmamos: ¡NUESTROS DERECHOS NO SE NEGOCIAN!.

Figura 3 – Manifestación de indígenas en Brasilia

Fuente: Brasil de Fato (2024).

Finalmente, el 17 de febrero de 2025, el ministro Gilmar Mendes presentó un proyecto de ley con alteraciones sustanciales en la legislación sobre los derechos indígenas. Propuso la apertura de las TIs a la minería y a otras actividades económicas sin que las poblaciones indígenas involucradas pudiesen tener poder de veto sobre dichas iniciativas, dejando en la práctica al poder legislativo la decisión final sobre estas formas de uso y explotación. Cabe destacar que, frente a ello, Gilmar Mendes afirmó que no retrocedería en la decisión de considerar inconstitucional un marco temporal para la demarcación de tierras indígenas, y que a su vez, buscaría implementar nuevos obstáculos legales con adiciones de contestación y la inserción de nuevos actores en procedimientos que, incluso, sin estas nuevas dificultades, tardan décadas en concluirse (Instituto Socioambiental, 2025). Por su parte, la APIB, que se retiró de las negociaciones de conciliación por no aceptar la retirada de derechos y debido a la baja representatividad indígena en la negociación (seis entre veinticuatro representantes), criticó este proceso como una nueva constituyente indígena.

Conclusión

Los más de cinco siglos desde la llegada de los invasores europeos han estado marcados por el continuo proceso de avance de la colonización sobre los territorios de los pueblos indígenas. Como canta el samba-enredo “História para ninar gente grande”, de la Escuela de Samba Estação Primeira da Mangueira, desde 1500 hay más invasión que descubrimiento. De esta forma, se puede sostener que, en estos 525 años, ocurrió un verdadero genocidio contra estos pueblos, con la desaparición de numerosas etnias y sus respectivas lenguas, además de una significativa reducción poblacional: por ejemplo, de los estimados 3 millones de indígenas que habitaban sólo Brasil (denominado Pindorama en algunas lenguas indígenas) en el fatídico inicio de la conquista, solo quedaron 70 mil en 1957 (Guazzelli, 2021), esto en el punto más crítico de su historia demográfica. La expansión sobre las tierras indígenas nunca cesó; a lo largo de los siglos, sólo varió en grado de intensidad y violencia. Por otro lado, la resistencia indígena fue constante, enfrentando cambios en las políticas indigenistas y organizándose en el llamado movimiento indígena, gracias a lo cual, se logró el crecimiento poblacional observado en las últimas décadas (esto, tras un declive continuo hasta los años 1950).

Allende lo anterior, como se vió en este trabajo, la Asamblea Nacional Constituyente de 1987-88, fue un momento de intensa movilización popular en defensa de la inscripción de derechos en la Constitución que sería entonces promulgada. Esto no fue diferente entre los pueblos indígenas, que se movilizaron desde todas las regiones del país, teniendo como importante referencia previa de actuación en el parlamento al primer diputado federal indígena de la historia del Brasil, Mário Juruna, del pueblo Xavante, electo en 1982 por el Partido Democrático Trabalhista (PDT) en Río de Janeiro. Juruna causó un gran impacto en la escena política brasileña, incluso por el célebre dispositivo grabador que utilizaba para registrar todas las conversaciones con los blancos, gracias a lo cual pudo exponer diversos casos de corrupción.

Así, en la Constituyente, con el importante apoyo del CIMI y con organizaciones propias como la UNI y una fuerte actuación junto a la Subcomisión de los Negros, Poblaciones Indígenas, Personas con Discapacidad, los pueblos indígenas conquistaron avances significativos, a pesar de los límites que el profesor José Afonso da Silva (1990) ya señalaba en su "Curso de Direito Constitucional Positivo", donde defiende el anteproyecto constitucional elaborado por la Comisión “Afonso Arinos” entre 1985-86, considerado por él como algo más robusto en la protección de los derechos territoriales y culturales indígenas y con menor intervención del Estado, en comparación con el texto final de 1988.

A pesar de las reivindicaciones inscritas en la Constitución Federal vigente, han pasado más de tres décadas desde su promulgación sin que se haya completado la totalidad de los procesos de reconocimiento, demarcación, titulación y desintrusión de las tierras indígenas. Al mismo tiempo, aunque el Supremo Tribunal Federal, por mayoría, haya rechazado la tesis del marco temporal, los efectos prácticos de esta decisión han sido poco significativos. La experiencia de la ocupación del Plenário Ulysses Guimarães por decenas de liderazgos indígenas, en 2013, para impedir la votación de una proposición legislativa que buscaba dificultar los procesos de demarcación de sus tierras (Câmara dos Deputados, 2013), demostró una vez más que sólo la lucha de los pueblos indígenas, con el apoyo de sus aliados en la sociedad civil y en el Estado, puede garantizar que los derechos proclamados en la Ley Mayor de la nación sean efectivamente ejercidos, con el entierro definitivo de la tesis del "marco temporal". Si algún marco debe ser reconocido, es el marco ancestral.

Bibliografía y fuentes consultadas

Almeida, H. A. P. (2023). A tese do indigenato e os direitos originários a partir de João Mendes Júnior. Revista Moisaico, 15(24), 454-475. https://doi.org/10.12660/rm.v15n24.2023.89032

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB). (3 de febrero de 2023). “Joenia Wapichana toma posse e é a primeira indígena a comandar a Funai”. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. https://apiboficial.org/2023/02/03/joenia-wapichana-tome-posse-e-e-a-primeira-indigena-a-comandar-a-funai/

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) (26 de abril de 2024). “Terra, tempo e luta”. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. https://apiboficial.org/2024/04/26/terra-tempo-e-luta/

Brasil de Fato (19 de abril de 2024). “Expectativa para o Acampamento Terra Livre 2024 é 'gigantesca', diz ativista indígena”. Brasil de Fato. https://www.brasildefato.com.br/2024/04/19/expectativa-para-o-acampamento-terra-livre-2024-e-gigantesca-diz-ativista-indigena/

Bicalho, P. S. S. (2010). Protagonismo indígena no Brasil: movimento, cidadania e direitos (1970-2009). [Tese de Doutorado]. Universidade de Brasília.

Botelho, T. R., y Costa, S. P. M. (2023). Inconstitucionalidade, inconvencionalidade e colonialidade do marco temporal em território indígena. Revista da Faculdade Mineira de Direito, 26(52), 132-155. https://doi.org/10.5752/P.2318-7999.2023v26n52p132-155

Câmara dos Deputados (16 de abril de 2013). “Índios invadem Plenária da Câmara para protestar contra PEC que muda forma de demarcação de reservas”. Câmara Hoje. https://www.camara.leg.br/tv/401314-indios-invadem-plenario-da-camara-para-protestar-contra-pec-que-muda-forma-de-demarcacao-de-reservas/

Campos, G. A. (2011). Legislações indígenas e a questão da tutela nos dias de hoje. [Trabalho de Concusão de Curso]. Centro Universitário de Brasília.

Centro de Documentação e Memória da Unesp (17 de junio de 2019). “Rondon e a política indigenista no século XX”. Universidade Estadual Paulista. https://www.cedem.unesp.br/#!/noticia/367/rondon-e-a-politica-indigenista-no-seculo-xx/

Comissão Nacional da Verdade (2014). Relatório: Volume II, textos temáticos. Comissão Nacional da Verdade.

Constituição da República Federativa do Brasil (2016). Constituição da República Federativa do Brasil: Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações determinadas pelas Emendas Constitucionais de Revisão nos 1 a 6/94, pelas Emendas Constitucionais nos 1/92 a 91/2016 e pelo Decreto Legislativo no 186/2008. Senado Federal.

Cunha, M. C. (2018). Apresentação, contra a tese do marco temporal, pela justiça. En Cunha, M. C., y Barbosa, S. (Orgs.). Direitos dos povos indígenas em disputa. Unesp.

Guazzelli, M. (24 de setiembre de 2021). Genocídio indígena: entenda os riscos e preocupações que a população nativa do Brasil enfrenta. Humanista: jornalismo e direitos humanos. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. https://www.ufrgs.br/humanista/2021/09/24/genocidio-indigena-entenda-os-riscos-e-preocupacoes-que-a-populacao-nativa-do-brasil-enfrenta/

Instituto Socioambiental (9 de deciembre de 2008). Terra indígena Raposa Serra do Sol: polêmicas sobre demarcação, soberania e desenvolvimento na fronteira de Roraima. Instituto Socioambiental. https://especiais.socioambiental.org/inst/esp/raposa/index8e1b.html?q=cronologia&page=1.

Instituto Socioambiental (31 de agosto de 2018). Serviço de Proteção aos Índios (SPI). Instituto Socioambiental. https://pib.socioambiental.org/pt/Servi%C3%A7o_de_Prote%C3%A7%C3%A3o_aos_%C3%8Dndios_(SPI)

Instituto Socioambiental (18 de febrero de 2025). O que está em jogo com a proposta de mineração em TI de Gilmar Mendes? Instituto Socioambiental. https://www.socioambiental.org/noticias-socioambientais/o-que-esta-em-jogo-com-proposta-de-mineracao-em-ti-de-gilmar-mendes

Krenak, Ailton (2020). O amanhã não está a venda. Companhia das Letras.

Krenak, Ailton (2021). Ideias para postergar el fin del mundo. Prometeo Libros.

Krenak, Ailton (2024). Futuro ancestral. Penguin Randon House.

Maia, L. M. (2006). O papel da perícia antropológica na afirmação dos direitos dos índios. Ministério Público Federal: Atuação Temática. https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/documentos-e-publicacoes/artigos/docs_artigos/do_papel_da_pericia_antropologica_na_afirmacao_dos_direitos_dos_indios.pdf

Mendes Junior, J. (1912). Os indigenas do Brazil, seus direitos individuaes e políticos. Typ. Hennies Irmãos.

Moreira, R. (20 de junio de 2024). Demarcação de terras indígenas e marco temporal: o que está valendo hoje? [Podcast]. JusFederal, 93.

Nötzold, A. L. V., y Bringmann, S. F. (2013). O Serviço de Proteção aos Índios e os projetos de desenvolvimento dos Postos Indígenas: o Programa Pecuário e a Campanha do Trigo entre os Kaingang da IR7. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, 5(10), 147-166.

Osowski, R. (2017). O marco temporal para demarcação de terras indígenas, memória e esquecimento. Mediações, 22(2), 320-346. https://doi.org/10.5433/2176-6665.2017v22n2p320

Petição 3.388-4. (2009). Superior Tribunal Federal. Roraima. https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/pet3388ma.pdf.

Pincer, P. (9 de octubre de 2023). “Ailton Krenak é o primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras”. Rádio Senado. https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2023/10/09/ailton-krenak-e-o-primeiro-indigena-eleito-para-a-academia-brasileira-de-letras

Portela, R. C., Menezes Júnior, E. E., y Silva, S. D. (2024). Marco temporal: o projeto político do agronegócio e a ameaça aos direitos dos povos indígenas. Serviço Social & Sociedade, 147(3), 1-22. https://doi.org/10.1590/0101-6628.418

Salgado, S. (2025). “Amazonía” [Exposición]. Museo Nacional de Antropología. México.

Seergers, A., y Viveiros de Castro, E. B. (1979). Terras e territórios indígenas no Brasil. En Sant’Anna A. R. et. al. (Orgs). Encontros com a civilização brasileira: número 12, 101-114. Civilização Brasileira.

Silva, J. A. (1990). Curso de Direito Constitucional Positivo. Revista dos Tribunais.

Silva, A. A. T. (2020). O marco temporal indígena à luz da constituinte. [Trabalho de Conclusão de Curso]. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Siqueira, R. (Director), (2014). “O Índio Cidadão?” [documental]. 7G Documenta y Machado Filmes.

Supremo Tribunal Federal (21 de setiembre de 2023). “STF derrubou a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas”. Supremo Tribunal Federal – Notícias. https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=514552&ori=1

Westin, R. (1 de deciembre de 2023). Ditadura criou Estatuto do Índio para afastar acusações de genocídio. Senado Federal, Sociedade, 107.

Zoia, A., y Curvo, L. F. S. (2021). O movimento social indígena e a conquista da escola intercultural. Revista Observatório, 7(1), 1-13. https://doi.org/10.20873/uft.2447-4266.2021v7n1a2pt