El cine como aparato ideológico del Estado

El cine como aparato ideológico del Estado

¡En efecto, es cine! Exclama el chico de boina con aires de grandeza mientras en los labios sostiene el cigarro que procede a encender viendo que cae la noche y se dispone a caminar rumbo a la salida. La sala de la cineteca nacional se encontró casi vacía, sólo él, más otras dos personas asistieron a la función. El desinterés filmico sólo lo llevó a reafirmar que casi nadie está a su altura intelectual, que casi nadie sabe apreciar los clásicos del cine nacional y que, en realidad sólo él sabe que La risa en vacaciones en un experimento de corte sociológico que retrata a la sociedad mexicana en su crudeza y cotidianidad.

El lector advertirá la ironía del relato, ¿por qué la Cineteca Nacional programaría el clásico del cine La risa en vacaciones (1990)? Esa película mexicana no está a la altura artística para poder ser programada, pues es, dirían, “una producción carente de valor y de clase”. Encontramos entonces que una cosa es el cine de arte y otra cosa es el cine popular. Por tanto podemos ver que el cine lleva en sí mismo una carga netamente clasista e ideológica. Pero esto no se detiene en el hecho de la distribución o el mercadeo sino que debe de llegar al fondo de la situación que es, a saber, que el cine es un medio de producción ideológica, un aparato ideológico de Estado.

Si realizamos un análisis del fenómeno cinematográfico encontramos que el cine es primordialmente un lenguaje, es decir, constituye un medio de comunicación. A su vez establece a diferencia de la comunicación verbal, diferentes capas en la estructuración del mensaje. Podemos descomponer al cine principalmente en tres instancias: la visual, la verbal y la sonora. Estas diferentes capas de estructuración del mensaje son lo que lo hacen ser más contundente ya que, como afirman Cohen Seat y P. Fougeyrollas en su libro La influencia del cine y la televisión el mensaje del cine no se pasa por la instancia racional del sujeto sino que se presenta con más facilidad en la instancia preconciente del mismo. Es decir que hay un elemento fuertemente subliminal en la constitución misma del producto cinematográfico.

Ver una película se vuelve una labor de detective donde hay que descifrar un mensaje oculto. Bajo estos elementos no es difícil comprender por qué el cine ha sido un medio de transmisión y formación ideológica. El término ideología es complejo en sí mismo, ha sido ampliamente discutido a lo largo de la era moderna. Para el filósofo mexicano Luis Villoro la ideología son las creencias injustificadas que se encuentran justamente en el orden más básico de una sociedad o clase y que, a su vez, promueve el dominio de una clase sobre otra, en otras palabras la ideología para el filósofo son la creencias sociales aceptada pero no razonada plenamente.

Podemos agregar que las ideologías aspiran a permanecer en ese orden de la conciencia que no es razonado. Por otro lado es necesario que se instalen socialmente, es decir que la mayoría o toda una sociedad las acepte y, por último, hay que decir que las ideologías son producidas en instancias específicas que, siguiendo a pensadores como Michel Foucault o Louis Althusser, podemos nombrarlas como, respectivamente, instituciones disciplinarias o aparatos ideológicos del Estado.

En el caso mexicano el cine, ha sido el encargado de promover un estereotipo de sociedad mexicana que había nacido muchos siglos antes. El estereotipo o la figura ideológica del ser americano atrasado, relegado, machista, pobre e inculto, un ser deleznable y vulgar. Un estereotipo de ser mexicano que tanto Octavio Paz como Samuel Ramos ya habían vislumbrado.

Para Ramos el problema del ser del mexicano es justamente de corte psicológico. Este se expresa en esa figura excéntrica, en ese animal social nacido en las periferias de la urbe, el “pelado”. Este ser se caracteriza por ser la expresión más auténtica del mexicano. Se caracteriza por su lenguaje vulgar y soez, su falta de cultura, su disposición para la delincuencia y su holgazanería. Es esencialmente y como diría Octavio Paz un ser acomplejado por la herida de la madre chingada (Malinche) de la Conquista. Paz, en su ensayo El laberinto de la soledad sigue las tesis de Ramos y de algunos otros intelectuales y filósofos de la época dedicados al análisis del ser del mexicano y, trata de rastrear histórica y socialmente el origen de ese complejo de inferioridad del mexicano. Estos dos autores son la epítome de un discurso ideológico que ha mantenido en la exclusión social aquello “carente” de cultura y de valores sociales aceptados. Estos dos autores son la institucionalización de un prejuicio antaño y de un señalamiento social específico; los problemas y complejos del ser del mexicano le vienen de su división cultural. Por eso el “pelado” debe ser culturizado y educado. Esta figura social no ha desaparecido sólo ha evolucionado y, camaleonicamente, se encuentra bajo otra etiqueta social, a saber, el “naco”.

Carlos Monsiváis señalaba que la palabra “Naco” era, entre otras cosas, una deformación del término étnico totonaco. Este señalamiento se utilizaba para señalar y segmentar a los indígenas campesinos que migraron a la urbe. Naca o naco es aquella persona que no sabe hablar bien el castellano, que lo habla con groserías y albures, que no trabaja, que se siente acomplejado, en fin, el naco es eso que institucionalizó Octavio Paz como el “ser del mexicano”.

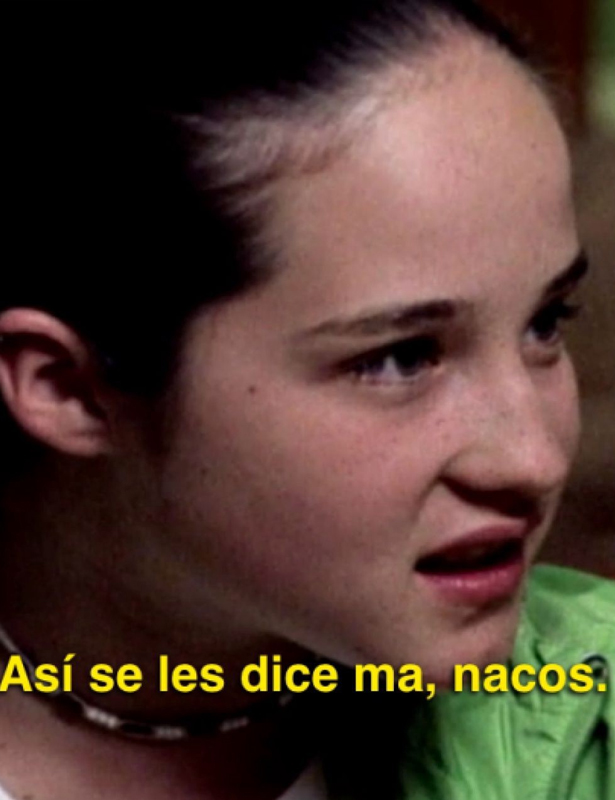

¡Joder es cine! Exclama el lector al comprender que detrás de un simple meme, como el de Ximena Sariñana en Amar te duele (2002) diciendo “Así se les dice má, nacos”, se encuentran años de exclusión y estigmatización. Porque el cine mexicano se ha dedicado durante años, ya sea con buenas intenciones o no, a señalar y explotar a los seres marginados de la sociedad mexicana, a esos seres de barrio, esos nacos que viven en las periferias de la ciudad, que no hablan bien el español, violentos y acomplejados Nacos.

Las producciones cinematográficas mexicanas han insistido tanto en retratar la vida marginal de los pobres de los barrios de la ciudad que es posible preguntarnos el por qué de esa insistencia. Lo cierto es que el naco o el pobre del barrio siempre es puesto como la víctima y para salvarse debe hundirse más en su situación de precariedad. El cine mexicano se ha dedicado a estereotipar la sociedad mexicana; es la sociedad de los nacos contra los fresas o el de los Mirreyes vs Godínez (2019).

Tal vez una de las figuras más representativas de la filmografía mexicana sea el actor Mario Moreno “Cantinflas”. Este personaje es justo el ejemplo perfecto de aquel pelado o naco mexicano. Puesto en pantalla para burlarnos de la falta de fluidez en el lenguaje. Su filme Ahí está el detalle (1940) posiblemente el más representativo de su filmografía pone en contraposición de Cantinflas a Don Cayetano Lastre, un señor aburguesado y extremadamente celoso que, no sólo está en una posición social opuesta al protagonista, sino que además esto se manifiesta en el lenguaje que utiliza. Cantinflas es la burla de la clase baja mexicana y citadina. Las películas que retratan la clase baja de la ciudad son tan variadas y repetitivas que es necesario cuestionar la intención de llevarlas a la gran pantalla. Desde el clásico Los Olvidados (1950), El gran calavera (1959) y su remedo clasista en Nosotros lo Nobles (2013), hasta cintas como Los Caifanes (1967), Lolo (1993), Lagunilla mi barrio (1981) han reunido a filmaniacos y televidentes para exponerles y mostrarles esa sociedad dividida entre ricos y pobres donde estos últimos siempre son los que pagan más.

Deseándolo o no, estas cintas cumplen con el refuerzo ideológico del mexicano atrasado en cultura, vulgar y flojo por naturaleza cuando, su marginalidad, se debe mucho más a otras causas como la estigmatización clasista, la falta de educación, la carencia económica y de servicios básicos, falta de atención en la infancia, etc.

El punto no es negar que el mexicano sea de tal o cual manera, ni mucho menos negar que la violencia acontece en los barrios marginados, sino demostrar que al mostrar la tragedia de la clase baja se refuerza una postura ideológica. Tal es el caso de la cinta Ya la hicimos (1993) que una vez más muestra a una familia mexicana que habita en un barrio de la ciudad, y donde el padre de familia prefiere regocijarse porque ha ganado un carro en un concurso que salir a trabajar y sustentar los gastos de la casa. Otro caso es Chicuarotes (2019) donde nuestros protagonistas, unos parias de un barrio del sur de la ciudad, se ven atravesados por el maltrato familiar, el abandono y la falta de educación que es mostrada cuando nuestro protagonista no puede ni escribir bien una nota para notificar al carnicero del barrio que han secuestrado a su hijo, esto con el fin de salir de sus problemas económicos. Igualmente en cintas como Hasta morir (1994) o Ciudades oscuras (2002) se deja ver que la única salida para el joven de barrio es la tranza y la delincuencia y no el trabajo diario y la educación.

Como los ejemplos son tan amplios y no podemos mencionar todos haré algunas menciones honoríficas como el caso de Acá las tortas (1951). Película que retrata el conflicto de los hijos que, mandados al extranjero a estudiar, al volver a México desprecian a su familia de torteros y buscan el acomodo en una clase social más privilegiada. El clásico nacional Nosotros los pobres (1948) donde, a modo de opening, el director nos dice ha intentado hacer un retrato fiel de los habitantes de la urbe donde “(…) a lado de los siete pecados capitales, florecen todas la virtudes y noblezas y el más grande de los heroísmos: ¡El de la pobreza!”

¡Joder es cine!, exclama el lector al ver que su amado invento parisino ha funcionado como modo de burla a la marginalidad y ha romantizado la pobreza mexicana.

Por: Rodrigo Saúl Espinosa Fragoso

El amor es una fuerza poderosa y a veces contradictoria

Por: Verónica Samantha Epinosa Fragoso

El derecho a una muerte digna

Por: Jaime Martínez

Deberían incluir esta materia en la escuela

Por: Enrique Hernández Portuguez

¿Idealizaste a tu pareja?

Por: Salvador Padilla García

El amor, la democracia y la libertad sólo existen cuando se eligen

Por: Sebastián Ortiz Pulido

Advertencia: contiene spoilers de la serie Life is Strange