Políticas de branqueamento e extrema direita no sul do Brasil

Maria Luíza Lucas dos Santos y Luiz Felipe Sousa Curvo

Maria Luíza Lucas dos Santos: Graduada em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília, Mestra em Educação pela Universidade do Estado de Mato Grosso, doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e aluna de graduação em Letras Português e Inglês pela Universidade Senac.

Luiz Felipe Sousa Curvo: Graduado em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília, Mestre em Educação pela Universidade do Estado de Mato Grosso, doutorando em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e bibliotecário-documentalista da Universidade Federal do Rio Grande.

12 diciembre, 2024

Introdução

Este artigo de opinião foi realizado com a assessoria do Dr. Israel Jurado Zapata e do Dr. Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, no contexto de nossa estadia de pesquisa na Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad da UNAM, quem dirige o Dr. John Ackerman, e busca argumentar como as políticas de branqueamento de caráter eugênico, tão intensas no Brasil, impactaram na formação social e na identidade brasileira, em especial na região Sul do país. Estas políticas são resultado da apropriação e adaptação de teorias racistas, e contribuíram fortemente para uma maior exclusão social da população negra e indígena, configurando-se num terreno fértil para a ascensão de ideologias de extrema direita. Destaca-se, nesse processo, o grande fluxo migratório de alemães e italianos a partir do século XIX em decorrência destas políticas e do contexto interno de seus países. Busca-se também demonstrar o crescimento da extrema direita atualmente e como este movimento se conecta com estas ideologias que marcaram historicamente a região formada pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ainda que o foco seja relacionar as políticas de branqueamento e as ideologias de extrema direita no Sul do país, passando pelo nazismo, fascismo e integralismo até a atualidade, não se trata de essencializar os emigrantes europeus e seus descendentes que hoje compõem a rica diversidade cultural brasileira. Tampouco se busca caracterizar o Sul do Brasil como uma região exclusivamente branca o que seria invisibilizar a presença e influência cultural indígena e afro-brasileira.

Processo da ocupação da Região Sul e pensamento racial

A partir desta introdução, adentremos na formação da Região Sul no contexto nacional. Segundo Vieira (2013), o processo de produção territorial e urbano do Sul do Brasil, iniciado após o declínio da economia açucareira, foi profundamente marcado pelas disputas entre Portugal e Espanha pela região do Prata. Influenciado pela Inglaterra, que visava o controle das rotas comerciais de metais preciosos, Portugal expandiu seus domínios para além dos limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, adentrando a região do Prata. Essa expansão gerou conflitos com a Espanha, resultando em uma série de avanços e retrocessos nas fronteiras, que se materializaram na fundação de cidades com caráter estratégico e militar.

A ocupação da região do Prata foi um processo gradual e conflituoso. No lado português, Rio Grande, fundada em 1737, servia como posto avançado de defesa, enquanto Pelotas, fundada em 1780, tornou-se um importante centro de produção de charque a partir principalmente da mão de obra africana. Paralelamente, tanto no território atual da Argentina quanto no oeste do Rio Grande do Sul, houve um intenso processo de destruição de aldeias indígenas e de cidades já estabelecidas, marcando a violência da disputa territorial (Vieira, 2013). A assinatura do Tratado de Santo Ildefonso em 1777 representou um marco na delimitação das fronteiras, além da criação em 1821 da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul dentro do território da colônia brasileira, mas a definição final dos limites entre Brasil, Argentina e Uruguai só se concretizou com a independência uruguaia em 1828 (Luvizotto, 2009).

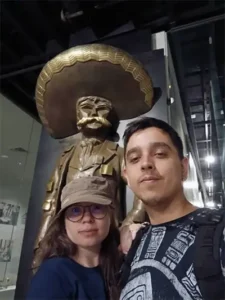

Segundo Bandeiras (1995), após a consolidação de suas fronteiras, o Império Brasileiro incentivou a vinda de imigrantes europeus para o Brasil com a intenção de formar uma camada social de homens livres e brancos com habilitação profissional. A imigração europeia para o Brasil no século XIX estava intrinsecamente ligada à substituição da mão de obra escrava (cuja abolição seria decretada em 1888, um ano antes da queda do Império) e à política de branqueamento da população, defendida pelo governo e pela intelligentsia nacional. Schwarcz (2005) destaca a originalidade do pensamento racial brasileiro, que, ao absorver as teorias raciais europeias, adaptou-as e as reelaborou, construindo um discurso próprio para superar a questão racial no país. Esse projeto nacional teve um papel central em diversas instituições nascentes, como faculdades, museus etnográficos e institutos de pesquisa. A obra “Redenção de Cam” de Modesto Brocos, pintada em 1895, ilustra essa política de branqueamento.

(Figura 1) “A Redenção de Cam” (1895), de Modesto Brocos.

A ideologia da época valorizava a “raça branca”, associando-a a maior produtividade e ao sucesso nacional, em oposição ao temor de um futuro dominado por uma população majoritariamente negra (Bandeira, 1995). A política de concessão de terras aos novos moradores europeus, associada a práticas como a escravidão e a expropriação de terras indígenas, gerou uma concentração de poder econômico que marcou profundamente a estrutura social e econômica no Sul do país. De modo que, a chegada dos novos colonos e a concessão de privilégios por parte do Império intensificaram as desigualdades sociais e políticas existentes, contribuindo para a marginalização e exploração das populações originárias, afrodescendentes e de outros segmentos sociais.

Além disso, existia por parte da recém-unificada Alemanha um interesse em ocupar as terras do sul do Brasil, como forma de expansão do território. De acordo com Luvizotto, (2009, p. 77), “o governo alemão entusiasmou se com a ideia de que um Estado alemão se organizasse na região do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ou, pelo menos, que uma nova república formada por esses estados recebesse forte influência do governo alemão”.

Segundo Soares (2011), sobre os italianos que imigraram para o Império Brasileiro, muitos foram atraídos pelas promessas de terras férteis e novas oportunidades. A imigração internacional italiana em massa iniciou-se logo após a unificação política da Itália, em 1871. O processo de industrialização italiana, iniciado tardiamente e seguindo padrões semelhantes a outros países europeus, coincidiu com uma profunda crise no setor agrícola. A concentração de terras nas mãos de poucos grandes proprietários, aliada a altas taxas e à concorrência desleal, marginalizou o pequeno produtor. A indústria nascente, ainda incipiente, não conseguia absorver essa massa de trabalhadores rurais deslocados. Diante desse cenário, a emigração se tornou uma válvula de escape, aliviando a pressão sobre as cidades e o nascente setor industrial. As remessas de dinheiro enviadas pelos emigrantes para suas famílias na Itália contribuíram significativamente para a economia do país.

Com o fim a República Velha e a chegada à Presidência do sulista Getúlio Vargas e sua inspiração na ideia de “bom mestiço” de Gilberto Freyre, buscou-se combater o racismo explícito dominante construindo uma imagem de nação que celebrava suas características africanas e mestiças, onde o samba, o futebol, entre outros elementos passam a constituir símbolos nacionais. Assim a partir da década de 1930 passou-se enquanto nação de uma perspectiva explicitamente racista para um velado “racismo cordial” de caráter culturalista, muito longe de uma suposta “democracia racial”. A década de 1930 fecha também o ciclo das políticas de branqueamento contabilizando um total de cerca de 5 milhões de europeus de diversas nacionalidades que desembarcam em um país cuja população total não passava de 10 milhões em 1872, com consequências demográficas, econômicas, políticas, sociais e culturais (Souza, 2024).

Surgimento do Integralismo

Como resultado das políticas de branqueamento, a Região Sul apresentava no início do século XX uma quantidade grande de alemães, italianos e seus descendentes, muitos deles vivendo em comunidades isoladas mantendo costumes e línguas de seus países de origem. Em nome da perpetuação dos vínculos culturais com a pátria de origem e com o propósito de fortalecer sua identidade étnica as ideias presentes nesses países europeus percorriam as comunidades italianas e alemãs no Brasil. Foi diante desse cenário que ideias relacionadas ao nazismo e ao fascismo encontram terreno fértil nessa região do país (Luvizotto, 2009). Embora não houvesse plena concordância com todas as ideias desses regimes, diversos estudos indicam que o nazismo e o fascismo encontraram amplo apoio entre a população do sul do Brasil. Esse apoio se dava, em grande parte, devido à aceitação da ideologia nazista de supremacia da raça ariana branca, em oposição aos grupos indígenas, negros e mestiços que habitavam a América Latina. (Dietrich, 2007).

De acordo com Dietrich (2007), o Partido Nazista no Brasil, criado em 1928, fazia parte de uma ampla rede internacional de filiais, presente em 83 países e coordenada pela Organização do Partido Nazista no Exterior, com sede em Berlim. No Brasil, essa filial tornou-se a maior célula nazista fora da Alemanha, contando com cerca de 2.900 membros, sendo a sua maioria residentes da região sul do país. Uma dificuldade enfrentada pelo partido no país era fato dele ser voltado apenas aos emigrados alemães, os considerados de raça pura, fazendo com que os descendentes de alemães, os chamados Deutschbrasilianer (alemães brasileiros) não pudessem se filiar, além disso, existia um movimento pelo abrasileiramento das regras do partido, para que melhor atendessem as demandas dos alemães que viviam no território brasileiro, e que não tinham interesse em regressar à pátria mãe.

Esse cenário foi propício para o surgimento do Integralismo, um movimento fascista à brasileira que concentrou muitos adeptos brasileiros formados principalmente por alemães, italianos e seus descendentes (Dietrich, 2007). A Ação Integralista Brasileira (AIB) surgiu em um contexto de difusão das ideologias fascistas que marcaram a primeira metade do século XX, consolidando-se como o maior movimento fascista da América Latina e o mais bem-sucedido fora da Europa (Pinto, 1994). Segundo Gonçalves, Pacheco e Rosa, (2023) com o objetivo de criar um grande movimento nacional, a AIB adotou um discurso autoritário, antiliberal, antidemocrático e anticomunista. Fundada em 1932 em São Paulo, a AIB rapidamente se espalhou por todas as regiões do país, disseminando seus ideais por meio de uma simbologia própria. O lema “Deus, Pátria e Família”, as camisas verdes que seus membros usavam, e o uso da letra grega sigma (Σ) tornaram-se emblemas característicos do movimento integralista.

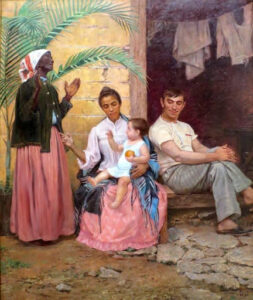

Segundo Dietrich, (2007) é importante destacar que a relação entre o nazismo e o integralismo era permeada por desconfianças mútuas. O integralismo, sendo um movimento extremamente nacionalista, temia a possível influência imperialista do Reich Alemão. Por outro lado, os nazistas não viam com bons olhos a proposta integralista de nacionalizar as minorias étnicas no Brasil, o que implicaria a assimilação cultural dos alemães residentes no país. Porém, o surgimento da AIB não representou uma ruptura com o Partido Nazista, como pode ser visto na figura a seguir, na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, as duas entidades chegaram a funcionar dividindo um único espaço:

(Figura 2) Em Rio do Sul, Santa Catarina, sedes da Ação Integralista Brasileira e do Partido Nazista

Segundo a autora o partido nazista teve livre trânsito e um clima propício no país com Vargas até o ano de 1938 quando entrou para a ilegalidade por ser tratar de uma organização política estrangeira, funcionando clandestinamente sem maiores retaliações até 1942 quando o Brasil abandona sua posição de neutralidade e entra na II Guerra Mundial. Entre 1938 e 1942 o alemão não era visto como um perigo ideológico pelo ideário nazista, mas sim um perigo étnico ao homem nacional brasileiro em construção. Com a guerra declarada, alemães, italianos e japoneses passam a ser vigiados e perseguidos. Em 1945 o partido nazista é extinto.

Com o fim da guerra, as ideias nazistas e fascistas perdem força no Brasil. Mesmo os integralistas buscam se distanciar de suas ligações com os nazistas a partir de uma nova orientação ideológica até perderem força enquanto movimento, porém os ideais de uma raça e cultura superior, alimentada desde as políticas de eugenia e branqueamento na época do Império, continuaram encontrando espaço em diversas comunidades sulistas. Como reflexo disso podemos citar a necessidade por parte da população negra do Rio Grande do Sul na manutenção de diversos clubes e associações exclusivas para pessoas negras, que surgiram ainda no contexto da escravidão e perduraram com força até a década de 1980, visto que os negros ainda eram impedidos por parte da população branca de frequentar vários espaços sociais (Paixão; Lobato, 2017). A criação e manutenção de clubes e associações exclusivas, demonstra a busca por espaços próprios e a luta contra a exclusão social. Esses locais eram muito mais do que espaços de lazer: eram centros de resistência, onde a identidade negra se fortalecia.

Ascensão da extrema-direita

Importante destacar que ao longo do século XX a Europa deixa de ser a referência para as elites dominantes e às ideologias de direita do Brasil. Passa a ocupar este espaço os Estados Unidos da América e seus valores meritocráticos e ultraliberais, ainda que o sentimento de pertencimento às nações europeias, por parte de seus descendentes, permanecesse por muitas gerações em determinados grupos que mesmo estando em sua maioria apartados do capital econômico e cultural que configuram as elites e classe média, sentem-se superiores aos negros, indígenas, mestiços, nordestinos, imigrantes haitianos entre outros grupos marginalizados (Souza, 2024).

Segundo Jessé Souza (2024), a Região Sul e o estado de São Paulo concentram entre 60% e 70% de brancos, enquanto no restante do país, entre 70% e 80% da população é composta por mestiços e negros. Ainda de acordo com o sociólogo, nenhum estado brasileiro possui mais de 20% de sua população pertencente às classes média e alta, considerando critérios de acesso a capital econômico e cultural. Nesse contexto, o grupo de brancos pobres e pobres remediados, principalmente formados pelos descendentes de europeus que ainda carregam os ideais de pertencimento à uma “cultura superior”, desempenham o papel de segmento social suporte para a ascensão da extrema-direita à Presidência nas eleições de 2018, com Jair Bolsonaro e seu lema “Deus, pátria, família e liberdade”.

Esse fenômeno ocorre em um cenário marcado pelo enfraquecimento das organizações coletivas de trabalhadores diante da hegemonia neoliberal internacional além de outras influências como a extrema direita ucraniana fortalecida a partir do Euromaidan, inspirando o movimento “Ucraniza Brasil”, conforme imagem abaixo de 2021.

(Figura 3) Grupo usa símbolos de movimento paramilitar de extrema-direita da Ucrânia, considerado ultranacionalista e neofascista

A ascensão da extrema-direita, não apenas na Presidência, mas também nas esferas estaduais e municipais, fez manifestar em novas proporções males que já existiam na sociedade brasileira, mas que se encontravam adormecidos. Como sintoma podemos citar a reportagem difundida pela rede de televisão Globo a partir de dados compilados pela antropóloga Dra. Adriana Dias que investiga o tema do neonazismo no Brasil. Segundo os dados apresentados existiam em 2022, aproximadamente 530 núcleos extremistas no país, reunindo até 10 mil pessoas, sendo a maioria dos seus membros habitantes da Região Sul do Brasil, com Curitiba e Blumenau como as cidades com maior número de agrupamentos neonazistas do Brasil. O número representa um crescimento de 270,6% de janeiro de 2019 a maio de 2021. Além disso, de acordo com a agência de dados independente Fiquem Sabendo (2020), o Brasil registrou mais casos de apologia ao nazismo em 2019 e 2020 do que nos 15 anos anteriores somados. De acordo com a matéria publicada em 2020, “de 2003 a 2018, foram abertos 143 inquéritos por apologia ao nazismo. Até então, o pico de investigações havia sido registrado pela PF em 2010, com 22 casos. Na virada para 2019, houve um salto significativo, passando de 17 em 2018 casos para 66 no ano seguinte – um aumento de 288%”.

A matéria também apresenta uma análise do policial civil Leonel Radde que afirma que essa onda de extrema-direita começa a ganhar força já em 2013, por descrença nas instituições constituídas e ao mesmo tempo, de intolerância com grupos de esquerda, que em consequência, passam a ser taxados como criminosos numa lógica ‘anticomunista’, a grosso modo, algo típico do movimento fascista. Para Radde, a partir de 2015 esses grupos começam a se organizar em torno de uma apropriação dos símbolos nacionais e de um “discurso de ódio e de força”, que se torna mais presente com a eleição de Jair Bolsonaro à Presidência. O assunto foi pautado no próprio governo, quando o então secretário especial de Cultura Roberto Alvim acabou demitido após pressões quanto a uma campanha publicitária da pasta fazer referência a uma frase do ministro de propaganda da Alemanha nazista, Joseph Goebbels. Os símbolos nazistas, como a suástica e a águia, segundo Radde, são usados como atrativo para movimentos extremistas aglutinarem grupos em torno de suas pautas.

Os esforços empreendidos pela extrema-direita no Brasil tiveram efeitos devastadores. Um dos episódios mais marcantes foi a tentativa de golpe de estado em 8 de janeiro de 2023, na capital federal, Brasília. Nessa ocasião, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, inconformados com a derrota nas eleições presidenciais que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva, invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). Esses grupos exigiam a prisão ou morte do presidente eleito, seu vice, de ministros do STF, e a recondução de Bolsonaro à Presidência, buscando apoio das Forças Armadas para legitimar suas ações.

(Figura 4) Vidraças do Planalto quebradas por bolsonaristas

Lula, um homem nordestino oriundo de uma família pobre, cujos governos de 2003 a 2010 foram marcados por políticas de redistribuição de renda e (uma suposta) conciliação de classes, tornou-se o alvo central do descontentamento da extrema direita que muito comemorou sua prisão em 2018, resultado de um processo atropelado e viciado conduzido pela Operação Lava Jato, com uma sentença que, posteriormente, foi anulada. Isso se deu especialmente por conta das revelações de conversas privadas entre parte acusatória e juiz no escândalo que ficou conhecido como “Vaza Jato”. Lula liderava as intenções de voto em 2018 até ser retirado da disputa presidencial, abrindo caminho para a extrema direita. Não se refugiou em embaixada, entregou-se à justiça dizendo que provaria sua inocência e assim o fez após 580 dias em cárcere.

Por fim, um acontecimento recente foi o atentado suicida de um morador de Rio do Sul, em Santa Catarina, cidade mencionada anteriormente neste texto por sua histórica adesão ao nazismo e ao integralismo no início do século passado. Após meses de planejamento, ele viajou a Brasília com o objetivo de realizar um ataque contra pessoas que ele alegava serem comunistas, incluindo políticos e ministros do STF. Armado com explosivos, ele detonou no dia 13 de novembro de 2024 o próprio carro no estacionamento da Câmara dos Deputados e, em seguida, tirou a própria vida ao explodir seu corpo em frente ao STF.

Diante dessa realidade, percebe-se que o crescimento da extrema-direita no Brasil, apoiada em ideários neofascistas, neonazistas, ultraliberais e anticomunistas, representa uma grave ameaça à democracia e aos direitos humanos. Essas ideologias, fundamentadas no ódio e na discriminação, são resultado de uma combinação de fatores históricos, como o genocídio indígena, a escravidão, as políticas de branqueamento, a desigualdade social, além do próprio cenário internacional atual condicionado pela hegemonia neoliberal. Neste contexto é preciso avançar para a construção de uma sociedade ao mesmo tempo plural e diversa, justa e igualitária, onde o fortalecendo de uma educação e legislação antirracistas e em defesa aos direitos humanos são estratégias urgentes, ainda que uma resposta efetiva e duradoura a estas ameaças precise ir além, alterando as estruturas de um Brasil enraizado no racismo.

Referências

Bandeira, M. (1995). O milagre alemão e o desenvolvimento do Brasil: As relações da Alemanha com o Brasil e a América Latina (1949-1994). Ensaio.

Brocos, M. (1895). A Redenção de Cam [Pintura]. Disponível em: https://www.edusp.com.br/mais/a-tela-a-redencao-de-cam-e-a-tese-do-branqueamento-no-brasil/

[Desconhecido], [c. 1940]. Em Rio do Sul, Santa Catarina, sedes da Ação Integralista Brasileira e do Partido Nazista [Fotografia]. Politize. (2023). Deus, Pátria e Família: o integralismo na política brasileira. https://www.politize.com.br/integralismo-brasileiro-2/

[Desconhecido], [2021]. Grupo usa símbolos de movimento paramilitar de extrema-direita da Ucrânia, considerado ultranacionalista e neofascista [Fotografia]. Terra. (2021). Extremistas pró-Bolsonaro querem ‘ucranizar’ o Brasil. https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/extremistas-pro-bolsonaro-querem-ucranizar-o-brasil,2edecdd76ceeeb54e13722b46579673bob16w86w.html?utm_source=clipboard

[Desconhecido], [2024]. Vidraças do planalto quebradas pelos bolsonaristas [Fotografia]. Jacobin. (2024, 01). Para fortalecer a democracia, não podemos anistiar os golpistas. [https://jacobin.com.br/2024/01/para-fortalecer-a-democracia-nao-podemos-anistiar-os-golpistas/]

Dietrich, A. M. (2007). Nazismo tropical? O partido nazista no Brasil. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. Recuperado de http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/outubro2013/historia_artigos/dietrich_t.pdf

Fantástico (16 de janeiro de 2022). Grupos neonazistas crescem 270% no Brasil em 3 anos; estudiosos temem que presença online transborde para ataques violentos. G1. https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2022/01/16/grupos-neonazistas-crescem-270percent-no-brasil-em-3-anos-estudiosos-temem-que-presenca-online-transborde-para-ataques-violentos.ghtml

Fiquem Sabendo (18 de dezembro de 2020). Brasil registra mais casos de apologia ao nazismo em 2019 e 2020 do que nos 15 anos anteriores somados. Fiquem Sabendo. https://fiquemsabendo.com.br/seguranca/nazismo-policia-federal

Gonçalves, L. P., Pacheco, G. S., & Rosa, T. de M. N. (2023). Integralismo brasileiro e a circulação de ideias fascistas: Um diálogo intelectual sobre nacionalismo e corporativismo. Projeto História : Revista Do Programa De Estudos Pós-Graduados De História, 78, 12–39. https://doi.org/10.23925/2176-2767.2023v78p12-39

Governo do Estado do Rio Grande do Sul (2014). “Estado comemora 190 anos da Imigração Alemã nesta sexta-feira”. https://www.estado.rs.gov.br/estado-comemora-190-anos-da-imigracao-alema-nesta-sexta-feira

Luvizotto, C. K. (2009). Cultura gaúcha e separatismo no Rio Grande do Sul (e-book). Editora UNESP; Cultura Acadêmica. https://static.scielo.org/scielobooks/kkf5v/pdf/luvizotto-9788579830082.pdf

Paixão, C. F., & Lobato, A. O. C. (Orgs.). (2017). Os clubes sociais negros no Estado do Rio Grande do Sul. Editora da FURG. Recuperado de https://ppgdjs.furg.br/images/Paixao2017_Clubes.pdf

Pinto, A. C. (1994). Os camisas azuis: ideologia, elites e movimentos fascistas em Portugal (1914-1945). Editora Estampa.

Schwarcz, L. M. (2005). O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil (1870-1930). Companhia das Letras.

Soares, W., França Marques, D. H., Faria, S. D., & de Almeida Rezende, D. F. (2011). Italianos no Brasil: Síntese histórica e predileções territoriais. Fronteiras: Revista de História, 13(23), 171-199. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=588265663008

Souza, J. (2024). O pobre de direita: a vingança dos bastardos. Civilização Brasileira.

Vieira, S. G. (2013). As cidades do Prata. Terra Brasilis, 2. Publicado online em 21 de junho de 2013. http://journals.openedition.org/terrabrasilis/795. https://doi.org/10.4000/terrabrasilis.795.