Mortalidad materna y COVID-19 en Argentina, Costa Rica, México, Perú y República Dominicana

Maternal mortality and COVID-19 in Argentina, Costa Rica, Mexico, Peru and the Dominican Republic

Edgar Daniel Manchinelly Mota

Recibido: 14 de febrero de 2024 | Aprobado: 11 de marzo de 2024

Doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por El Colegio de México. Actualmente se desempeña como investigador temporal en la Universidad La Salle, México a través del proyecto 320284 del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCYT) llamado “Una mirada desde la demografía para proyectar el futuro de la educación superior”. Sus intereses de investigación han sido: migración internacional, salud pública, corrupción y su combate, vulnerabilidad laboral y educación indígena. Correo electrónico: emanchinelly@hotmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0824-7764

Resumen

El presente trabajo realiza un análisis descriptivo de la situación de la mortalidad materna en Argentina, Costa Rica, México, Perú y República Dominicana poco antes y durante la pandemia por COVID-19 en 2020 y 2021. Lo anterior se llevó a cabo, principalmente, por medio de una descripción comparativa con datos del Portal de Indicadores Básicos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de publicaciones oficiales de esta institución, aunque también contó, de forma secundaria, con información de las Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas de la CEPALSTAT de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El análisis de esto permite reconocer los efectos de las graves desigualdades sociales en nuestra región.

Palabras clave:

Mortalidad materna, COVID-19, razón de mortalidad materna.

Abstract

The present work carries out a descriptive analysis of situation of maternal mortality in Argentina, Costa Rica, Mexico, Peru, and the Dominican Republic shortly before and during the COVID-19 pandemic in 2020 and 2021. This was carried out, mainly, through a comparative analysis with data from the Portal of Basic Indicators from the Pan American Health Organization (PAHO) and official publications of this institution, although it also had, in a secondary way, information from the Databases and Statistical Publications of CEPALSTAT of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC). The analysis of this allows us to recognize the effects of serious social inequalities in our region.

Keywords:

Maternal mortality, COVID-19, maternal mortality ratio.

Sumario:

1. Introducción

En este artículo se analiza la mortalidad materna en Argentina, Costa Rica, México, Perú y República Dominicana, tomando en cuenta el contexto de la pandemia por COVID-19 durante el 2020 y 2021. Si bien en América Latina y el Caribe han existido avances en el combate a tal mortalidad durante la última década, la salud materna empeoró de manera diversificada en varios países a partir de esta emergencia sanitaria. Este magro escenario se vincula con los niveles de calidad de los sistemas de salud, de manera que aquellos con más deficiencias en la atención médica fueron los que padecieron más los efectos de esta pandemia en relación con el rubro en cuestión. En otras palabras, la condición de eficiencia y eficacia de las instituciones de seguridad social y de salud previa a la pandemia determinó su desempeño durante esta.

En general, se puede considerar la muerte materna como el fallecimiento de una mujer durante el embarazo o dentro de las siguientes 6 semanas posteriores a éste, ocasionado por alguna causa directa o indirecta, pero sin considerar las causas accidentales (WHO, 2014). Además, tal evento se puede medir por medio de la razón de mortalidad materna y por la razón de mortalidad materna estimada (OPS, 2022b). A pesar de las dificultades intrínsecas de su medición, hay datos suficientes para realizar comparaciones entre países sobre esta temática, como los del Portal de Indicadores Básicos de la Organización Panamericana de Salud (OPS).

Ahora bien, la mayoría de las muertes maternas son evitables, ya que las soluciones sanitarias son conocidas por los cuerpos médicos de los sistemas de salud en todo el mundo. Las mujeres necesitan de una atención prenatal durante la gestación, una especializada en el parto y una de apoyo en las primeras semanas tras dar a luz. Con dichas acciones se pueden disminuir las hemorragias graves, las infecciones y la preeclampsia/eclampsia que podrían provocar su muerte (OPS, 2022a). También es importante disminuir los embarazos no deseados y a edades muy tempranas, ya que son un riesgo mortal a la salud de las adolescentes, principalmente (OPS, 2022a).

Hay que agregar que existen barreras en el acceso a la salud que impiden el disfrute pleno de la atención médica adecuada por parte de las mujeres embarazadas. Las que se hallan en condición de pobreza y habitan zonas remotas respecto de los centros urbanos son un grupo que carece de dicho acceso (OMS, 2022). Otros factores que condicionan la salud de las mujeres son la falta de información relevante sobre la salud y la reproducción sexual, las prácticas culturales que perjudican la salud femenina, y la falta de servicios médicos de calidad en los hospitales y clínicas (OMS, 2022). Cabe anotar que estas dificultades señalan una carencia en el enfoque de género de las políticas públicas, ya que es un indicador de la desigualdad entre hombres y mujeres en las naciones (CIDH, 2010). Además, a causa de la pandemia por COVID-19 se complicó el avance de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en salud y bienestar femenino, sobre todo en países de ingreso medio y bajo (Nakamura-Pereira et al., 2020).

Se eligieron estos países porque cada uno de ellos está ubicado en una zona de la región del continente americano y, por lo tanto, de América Latina y el Caribe. Así, estas cinco naciones pertenecen a cinco subregiones, a saber: Argentina al Cono Sur, Costa Rica a Centroamérica, México a América del Norte, Perú a la zona Andina y República Dominicana al Caribe. De esta forma, se puede ofrecer una gama diversa de situaciones respecto a la mortalidad materna en dichas áreas. Además, se seleccionaron estos países porque su información sobre las muertes maternas se encuentra en las bases de datos y en los documentos de la OPS, cuestión que es importante para llevar a cabo las comparaciones analíticas. Asimismo, se utilizó como herramienta analítica la comparación con el fin de resaltar los datos individuales de cada uno de los países seleccionados al referenciarlos entre estos.

El presente texto tiene tres apartados: primero, se muestra la situación general de la mortalidad materna en la región de América Latina y el Caribe; después, se habla de su estado en Argentina, Costa Rica, México, Perú y la República Dominicana antes de la pandemia por COVID-19; luego, se describe la mortalidad materna durante la crisis sanitaria en estos países y, al final, se exponen las conclusiones considerando los aportes de los apartados anteriores.

2. La situación de la mortalidad materna en América Latina y el Caribe

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la muerte materna es, como lo adelantamos antes, “la muerte de una mujer durante el embarazo o dentro de los 42 días posteriores a la terminación del embarazo, independiente de la duración y el lugar del embarazo, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo, pero sin considerar causas accidentales o incidentales” (WHO, 2014, p. 4). Hay causas directas e indirectas de muerte materna (WHO, 2014), el primer tipo se debe a complicaciones obstétricas, omisiones y tratamientos incorrectos que pueden generar hemorragias, trastornos hipertensivos y complicaciones por la anestesia y la cesárea, entre otras. El segundo tipo puede ser por las enfermedades previas al embarazo o por las que se desarrollaron durante éste, por ejemplo, las cardíacas o renales, entre otros padecimientos.

Hay varias formas de medir la muerte materna. Una de ellas es la razón de mortalidad materna, que es el “cociente entre el número de muertes maternas en un determinado año y el número de nacidos vivos en el mismo [...], expresado por 100,000 nacidos vivos, para un determinado país, territorio o área geográfica, según reportado por la autoridad sanitaria nacional” (OPS, 2022b). Otra es la razón de mortalidad materna estimada que es el “cociente entre el número de muertes estimadas en un determinado año y el número de nacidos vivos estimados en el mismo año, expresado por 100,000 nacidos vivos, para un determinado país, territorio o área geográfica” (OPS, 2022b). Esta última sirve para realizar comparaciones entre los países, ya que varias autoridades sanitarias no reportan toda la información, ni lo hacen de manera continua, de forma que es un dato aproximado (proxy). La razón de mortalidad materna estimada es la que se utilizó en este documento, no obstante dicho indicador llega hasta el año de 2017 en la base de datos del portal de la OPS (revisada en abril de 2022), por lo que se tuvo que recurrir a un documento de la misma OPS para mostrar los años 2020 y 2021.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en América Latina y el Caribe, la razón de mortalidad materna promedia 83 muertes por cada 100,000 nacidos vivos en 2017, mientras que el promedio de los países miembros de la OCDE es de 8 muertes (2020). Esta institución considera que hay países que tienen una razón de mortalidad materna inferior a 17 como Chile y Uruguay; en cambio, hay casos extremos como Haití, Guyana y Bolivia que tienen 480, 169 y 155 respectivamente. Tal entidad internacional considera que, entre los años 2000 y 2019, esta región del mundo disminuyó en esta dimensión un 30% en general (OCDE, 2021). En este sentido, hay países cuya disminución fue incluso alrededor de un 50% como Belice, Chile, Bolivia y Ecuador, mientras que hay otros que padecieron un aumento, como Santa Lucía, República Dominicana, Haití, Venezuela y Jamaica (OCDE, 2020). En específico, según el Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna (GTR, 2017), entre 1990 y 2015, en América Latina y el Caribe la razón de mortalidad materna pasó de 135 a 67, y en este mismo periodo, solamente América Latina transcurrió de 126 a 60, mientras que el Caribe de 276 a 175. Como se puede observar, en esta región ha disminuido la razón de mortalidad materna, aunque los países y subregiones han tenido diferentes ritmos de descenso a causa de sus particulares condiciones de inicio.

Según el Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna (GTR, 2017), hay condicionantes sociales que agravan la salud de las mujeres embarazadas en nuestra región: la inequidad de los ingresos, un bajo nivel educativo, desnutrición, difícil acceso al agua potable, poco gasto público de salud, ubicación geográfica remota, pertenecer a grupos discriminados como los indígenas o afrodescendientes y tener alguna discapacidad. Esta organización agrega que también en las defunciones maternas influye el embarazo adolescente (mujeres menores de 15 años de edad), en el que el riesgo de muerte puede ser el doble o el triple que en mujeres de 15 a 19 años. Junto a ello, se apunta que el aborto de alto riesgo daña la salud de las embarazadas: en la región la tasa de aborto en condiciones peligrosas es de 31 por cada 1,000 mujeres de 15 a 44 años, un resultado mayor si se compara con la tasa a nivel mundial: 22 por cada 1,000 (GTR, 2017).

Respecto a las causas de muerte materna, la hemorragia y las causas indirectas como las enfermedades previas y desarrolladas durante el embarazo son las principales causas de defunción materna en todas las regiones del mundo (Say et al., 2014). En concreto, en América Latina y el Caribe, los motivos más frecuentes de mortalidad materna son hemorragia (23.1%), hipertensión inducida por el embarazo (22.1%), causas indirectas (18.5%), complicaciones con el aborto en condiciones de riesgo (9.9%) y sepsis (8.3%) (GTR, 2017). En esta región, por cada mujer que muere por complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio, otras 20 sufren daños a su salud que pueden costarles la vida a la larga (GTR, 2017).

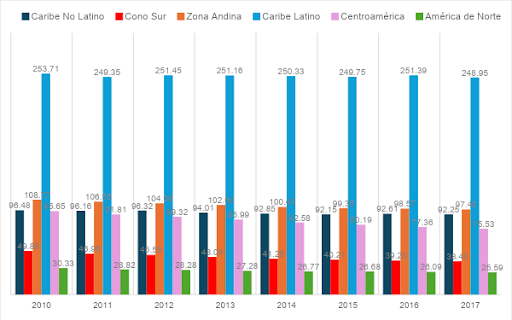

La Figura 1 muestra la comparación del indicador de razón de mortalidad materna estimada entre las distintas subregiones de las Américas con base en los datos del Portal de Indicadores Básicos de la OPS (2022a). Tal cual se puede observar, el Caribe Latino es la subregión con mayor razón de mortalidad materna al tener alrededor de 250 muertes femeninas por cada 100,000 nacidos vivos entre el 2010 y el 2017. Lo anterior contrasta con los resultados de América del Norte, que de 30.33 en 2010 pasaron a 25.59 en 2017, mostrando que es la subregión con menor prevalencia en el rubro. En cambio, el Cono Sur pasó de 49.89 a 38.40 entre los mismos años en la misma dimensión y, paralelamente, hay un grupo compuesto por tres subregiones: Caribe No Latino, Zona Andina y Centroamérica, donde se encuentran alrededor de 100 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos.

Figura 1. Razón de mortalidad materna estimada por subregiones de las Américas.

Fuente. Elaboración propia con datos del Portal de Indicadores Básicos de la OPS (2022a).

Cabe agregar que, según Castro (2020), la situación general bajo el COVID-19 fue hostil para las mujeres embarazadas, lo que supone cierta incidencia en el aumento de las muertes maternas. Hay que tomar en cuenta que los sistemas de salud de la región habían presentado debilidades estructurales previos a esta pandemia, lo que evidenció una serie de desafíos sin precedentes durante la emergencia sanitaria. En detalle, se encontró que en las Américas hubo una disrupción constante de los servicios médicos que afectó principalmente a los grupos vulnerables, como el analizado aquí (Hennis et al., 2021). Además, aumentaron las violencias interpersonales contra las mujeres de parte de su pareja o de familiares en este contexto, y padecieron un empeoramiento de su seguridad alimentaria, junto con los otros grupos vulnerables. Aunado a esto, también hay que considerar que existe una variabilidad del impacto del COVID-19 en la salud materna dentro de todos los países de la región, pues esta crisis dependió de los determinantes sociales de la salud, del estado de la salud y nutrición, de la composición demográfica y del grado de cobertura y calidad de los servicios médicos de cada país (Castro, 2020).

3. Los casos de Argentina, Costa Rica, México, Perú y República Dominicana

A continuación, se muestra la comparación de la razón de mortalidad materna estimada entre los países de Argentina, Costa Rica, México, Perú y República Dominicana con base en los datos creados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Cabe señalar que, a raíz de una falta de datos confiables para medir los avances en el rubro, este organismo desarrolló estimaciones de la razón de mortalidad materna que pueden variar de las estadísticas que reportan los países.

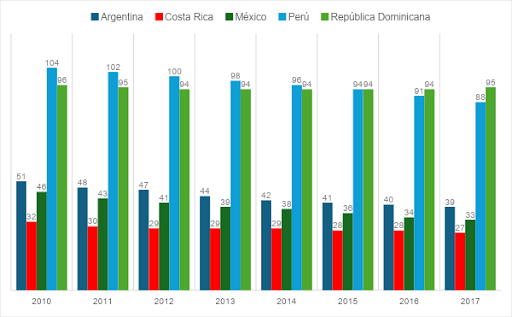

En la Figura 2 se puede notar que los países que tienen mayor razón de mortalidad materna estimada son Perú, al pasar de 104 a 88 entre el 2010 y el 2017, y República Dominicana, al hacerlo de 96 a 95 entre los mismos años. En contraste, Costa Rica es el país con menor valor en este rubro, al pasar de 32 a 27 en ese lapso. Por último, hay dos países que tienen resultados parecidos: Argentina y México, pues el primer país pasó de 51 a 39, mientras que el segundo de 46 a 33. A su vez, los países que cumplen la Meta 3.1 de la ODS-3 Salud y Bienestar son Argentina (44), Costa Rica (29) y México (38.75) al promediar cada uno por debajo de las 70 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, mientras que Perú (96.62) y República Dominicana (94.50) no lo cumplen al promediar por arriba de esta marca.

Figura 2. Razón de mortalidad materna estimada por país.

Fuente. Elaboración propia con datos del Portal de Indicadores Básicos de la OPS (2022b).

Ahora bien, la razón de mortalidad materna se puede comprender a partir de cierto contexto social, económico e institucional respecto a la salud. Para ilustrar esto se muestran a continuación el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) para comparar las inversiones económicas en el sector salud entre los países seleccionados; el resultado de la dimensión de salud del Índice Global de Seguridad Sanitaria (GHS Index por sus siglas en inglés) para mostrar la calidad institucional de los sistemas de salud de cada país; el porcentaje de partos asistidos por el personal sanitario especializado y el porcentaje de cobertura de servicios de salud, que son variables que muestran la situación de la atención de la salud materna; y el Índice de Feminidad de la Pobreza para mostrar la disparidad social en la incidencia de la pobreza entre hombres y mujeres.

Por medio de un análisis comparativo de los anteriores componentes, tendremos un panorama general que pueda responder a la diferencia entre los países respecto a la razón de mortalidad materna estimada. Básicamente se sugiere que la situación de los sistemas de salud y la condición socioeconómica brindan un contexto que permite comprender las diferentes estimaciones de la mortalidad materna entre las naciones seleccionadas. Dicho de otra forma, un gasto de salud regular o un desempeño medio-bajo en el sistema de salud, combinado con altos índices de pobreza femenina, está en posibilidad de incidir negativamente, de alguna forma, en la razón de mortalidad materna estimada. La Tabla 1 muestra la situación de los sistemas de salud y de la condición socioeconómica de Argentina, Costa Rica, México, Perú y República Dominicana, previo a la pandemia por COVID-19. Se puede observar que hay dos grupos de países a partir de la razón de mortalidad materna estimada: los que tienen un bajo nivel y un alto nivel. Al primero pertenecen Costa Rica (27), México (33) y Argentina (39), y al segundo República Dominicana (95) y Perú (88).

En específico, la República Dominicana es el país con mayor razón de mortalidad materna estimada, al tener 95 muertes de madres por cada 100,000 nacidos vivos. Este mismo país tiene el peor resultado del Índice Global de Seguridad Sanitaria respecto a la dimensión de salud al obtener 16.1 puntos sobre 100. Y, por último, su Índice de Feminidad de la Pobreza señala que por cada 100 hombres en condición de miseria hay 139.5 mujeres en la misma condición. Por lo menos estas dimensiones muestran que en República Dominicana hay un contexto institucional y socioeconómico que puede producir efectos negativos en la mortalidad materna. No obstante, hay otras dimensiones que muestran lo contrario. por ejemplo, es el país que tiene el porcentaje más alto en partos asistidos por el personal sanitario especializado, con un 99.7%, y es el país con el porcentaje más alto en cobertura de atención prenatal, con un 92.9%.

El caso de Costa Rica que muestra la Tabla, es también peculiar porque es el país con menor razón de mortalidad materna estimada entre los países seleccionados, al tener 27 muertes de madres por cada 100,000 nacidos vivos y, además, es el segundo país con mayor gasto en salud respecto al PIB al tener 7.6% del mismo. No obstante, es el segundo país en esta selección en tener una calificación baja en el Índice Global de Seguridad Sanitaria en la dimensión de salud tras obtener 24.8 puntos sobre 100. También es el segundo país más bajo en el Índice de Feminidad de la Pobreza al tener 125.9 mujeres en condición de miseria por cada 100 hombres. Además, es el segundo país más bajo en esta tabla en la variable correspondiente al porcentaje de cobertura de atención prenatal, con 76.6%, (y en la variable de porcentaje de partos asistidos por el personal sanitario especializado está en una posición intermedia, al tener 97.9%).

Ahora, según la Tabla 1, Argentina es el país con mayor gasto de salud respecto al PIB al tener 9.6%, además es el país mejor calificado respecto a este comparativo en el Índice Global de Seguridad Sanitaria en la dimensión de salud al obtener 54.9 puntos sobre 100. A su vez, prácticamente está empatado con el primer lugar de la tabla, que es República Dominicana, en la variable del porcentaje de partos asistidos por el personal sanitario especializado al tener un 99.6%. No obstante, es el último lugar entre los países seleccionados en el porcentaje de cobertura de atención prenatal, al tener un 72.4%. En razón de la mortalidad materna estimada tiene 39 muertes maternas por cada 100,000 nacidos vivos, ubicándose en una posición intermedia en este comparativo.

En cambio, Perú, según la Tabla 1, tiene la segunda mayor razón en mortalidad materna estimada con 88 muertes por cada 100,000 nacidos vivos. Este país posee el porcentaje más bajo de partos asistidos por el personal sanitario especializado con un 92.4%. También tiene el gasto en salud respecto al PIB más bajo entre estos países seleccionados con un 5.2%. En los demás indicadores se encuentra en un nivel intermedio respecto a las naciones seleccionadas.

Por último, según la Tabla 1, México es el segundo país con menor razón de mortalidad materna estimada con 33 madres por cada 100,000 nacidos vivos. También es la nación con la segunda mejor calificación en el Índice Global de Seguridad Sanitaria con 46.9 puntos. Asimismo, tiene el segundo gasto más bajo en salud respecto al PIB, al tener 5.4%. Respecto a la variable de partos asistidos por el personal sanitario, es el segundo lugar con menor porcentaje al tener 97%. Prácticamente tiene el mismo porcentaje que Perú en la variable de cobertura de atención prenatal con un 89.6%. Y en el Índice de Feminidad de la Pobreza es el segundo país con más baja relación al tener 110.8 mujeres en condición de miseria por cada 100 hombres.

Tabla 1. Situación de los sistemas de salud y de la condición socioeconómica en cinco países seleccionados.

| Países | |||||

| Argentina | Costa Rica | México | Perú | República Dominicana | |

| Situación de los sistemas de salud | |||||

| Gasto de salud % PIB (2018) | 9.6% | 7.6% | 5.4% | 5.2% | 5.7% |

| Índice Global de Seguridad Sanitaria. Dimensión de salud (2019) | 54.9/100 | 24.8/100 | 46.9/100 | 45.0/100 | 16.1/100 |

| Porcentaje de partos asistidos por el personal sanitario especializado | 99.6% (2019) | 97.9% (2016) | 97% (2019) | 92.4% (2019) | 99.7% (2018) |

| Porcentaje de cobertura de atención prenatal | 72.4% (2019) | 76.6% (2016) | 89.6% (2019) | 89.7% (2019) | 92.9% (2014) |

| Razón de mortalidad materna estimada (2017) | 39 | 27 | 33 | 88 | 95 |

| Situación socioeconómica | |||||

| Índice de Feminidad de la Pobreza | 109 (2019) | 125.9 (2019) | 110.8 (2018) | 113.6 (2019) | 139.5 (2019) |

Fuente. Elaboración propia con datos de la OPS (2022b) y la CEPAL (2022).

Lo que más destaca la Tabla 1 es que, en primer lugar, el caso de la República Dominicana puede sugerir que padece de una mala calidad en los servicios médicos respecto a la salud materna, como evidencia la baja calificación otorgada por el Índice Global de Seguridad Sanitaria, y de ahí que sea el país con más muertes maternas entre los países comparados. Por ello, se pueden poner en duda las variables que muestran una alta calidad del cuerpo médico especializado y una alta cobertura en atención prenatal. En segundo lugar, el caso de Costa Rica puede indicar que los datos no están capturando fielmente las condiciones de salud de las mujeres, y por eso se expresa un contraste entre una baja razón de mortalidad materna estimada frente a los deficientes resultados que, en general, tiene su sistema de salud según los índices y variables mencionados anteriormente.

Tanto el caso de la República Dominicana como el de Costa Rica, aquellos evidencian un problema a nivel mundial y, en específico, común en la región de América Latina y el Caribe, ya que hay muchas muertes maternas no registradas y una mala clasificación de estas muertes (Ruiz et al., 2015). En tercer lugar, el caso de Argentina muestra que un gasto “suficiente” del PIB en salud no significa que determine directamente una alta calidad en los servicios médicos que pueda incidir en la disminución de las muertes maternas.

De esa manera, la salud depende no sólo de una alta inversión de recursos económicos sino también de la eficacia de su gasto y de su transparencia. Por todo lo anterior, a través de la Tabla 1 se puede inferir que la razón de mortalidad materna estimada puede depender de una diversidad de factores, entre los cuales se encuentran las determinantes institucionales, económicas y sociales de la salud, entre otros muchos. En otras palabras, cabe suponer que los condicionantes estructurales moldeados históricamente en cada país producen diversos efectos que impactan en las muertes maternas de los países de forma diferenciada.

4. La mortalidad materna durante el COVID-19

A continuación, se muestra la situación en general de las muertes maternas y las acciones institucionales que sirvieron para contener la mortalidad materna durante la pandemia por COVID-19 en Argentina, Costa Rica, México, Perú y República Dominicana.

La pandemia por COVID-19 complicó la atención médica de las mujeres embarazadas. Según la CEPAL (s.f.), se observó una disminución en la cobertura de los servicios de salud sexual y reproductiva, que se evidenció con la reducción de partos por profesionales de la salud, así como en la baja de los servicios médicos (como las citas), entre otros indicadores. Para este organismo, tal situación se debe a que las mujeres embarazadas tuvieron temor de ir a los hospitales y centros de salud por la posibilidad de contagio por COVID-19. Aunado a esto, según el organismo internacional, los países padecieron ampliamente una reasignación de personal médico vinculado a la reconversión hospitalaria, generando menos profesionales y menos espacios para la atención materna. Esto originó problemas en el embarazo, parto y posparto, lo que supone, por consiguiente, un aumento en las muertes maternas en la región (CEPAL, s.f.).

En general, las mujeres embarazadas con COVID-19 tuvieron más probabilidades de morir que las mujeres embarazadas sin COVID-19 (OPS, 2021), y la comorbilidad en mujeres embarazadas fue determinante en el desarrollo de las complicaciones extremas de esta enfermedad, lo que produjo defunciones y daños de gravedad a la salud en este grupo social (Islas et al., 2021). Al respecto, se muestra en la Tabla 2 la situación de la mortalidad materna de las mujeres embarazadas con COVID-19 en los años de 2020 y 2021 en los países seleccionados.

En la Tabla 2 se puede observar, igualmente, el número de mujeres embarazadas que dieron positivo al COVID-19 y el de defunciones, la tasa de letalidad entre enero de 2020 y noviembre de 2021, y la razón de mortalidad materna de las mujeres embarazadas con COVID-19 de los años 2020 y 2021. Cabe señalar que la base de datos del portal de la OPS solamente llega hasta el año 2017 —con relación a la razón de mortalidad materna estimada (dato revisado en el mes de abril de 2022) —, por lo que los datos de la Tabla 2 fueron extraídos de un documento de reciente publicación, que es una actualización epidemiológica de la pandemia en varios grupos vulnerables donde se muestra el estado de la situación durante 2020 y 2021, según los datos reportados por los diferentes gobiernos a la OPS.

En general, cabe destacar que la Tabla 2 muestra que la tasa de letalidad más alta fue la de República Dominicana (2.84%), seguido de México (2.06%), en contraste con Perú (0.34%), Costa Rica (0.80%) y Argentina (0.96%). Ahora bien, en 2020, la razón de mortalidad materna de mujeres embarazadas con COVID-19 fue más alta en República Dominicana (21.7) y en Perú (14.3), en oposición a Costa Rica (0.4), país que obtuvo la cifra más baja. Para 2021, en esta misma dimensión, los países más altos fueron México (25.5) junto a Argentina (23.2), y el más bajo fue Costa Rica (0.1).

Tabla 2. Situación de las muertes maternas entre 2020 y 2021.

| De enero de 2020 a noviembre de 2021 | 2020 | 2021 | |||

| Número de mujeres embarazadas con COVID-19 | Número de defunciones de mujeres embarazadas con COVID-19 | Tasa de letalidad (en porcentaje) | Razón de mortalidad materna de mujeres embarazadas con COVID-19 | Razón de mortalidad materna de mujeres embarazadas con COVID-19 | |

| Argentina | 22,484 | 215 | 0.96% | 5.5 | 23.2 |

| Costa Rica | 1,383 | 12 | 0.80% | 0.4 | 0.1 |

| México | 30,858 | 636 | 2.06% | 9.4 | 25.5 |

| Perú | 55,440 | 190 | 0.34% | 14.3 | 19.2 |

| República Dominicana | 1,586 | 45 | 2.84% | 21.7 | 6.3 |

Fuente. Elaboración propia con datos de la OPS (2021).

Cabe suponer que estas diferencias que marcan las variables de la Tabla 2 entre estos países se deben a las condiciones de calidad de los servicios médicos públicos en relación con los determinantes sociales de la salud, principalmente. En este sentido, cabe suponer que el hecho de que la República Dominicana contraste en su desempeño con Costa Rica (respecto a la razón de mortalidad de las mujeres embarazadas con COVID-19) durante el 2020, se deba a diferencias con base en la calidad de sus sistemas de salud y, otra vez, a las determinantes sociales de la salud de cada país (pobreza, marginación, infraestructura deficiente, etc.).

5. Conclusiones

Se puede concluir que, desde una perspectiva de derechos humanos, el ejercicio del derecho a la salud debe ser cubierto a cabalidad por los gobiernos de los países a través de sus instituciones de seguridad social y de salud; de manera que se debe cumplir la meta 3.1 de la Agenda 2030, reduciendo la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 fallecimientos por cada 100,000 nacidos vivos como un derecho humano. No obstante, hay que considerar los efectos del impacto de la pandemia por COVID-19 en el mundo, los cuales han hecho retroceder numerosos avances de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como sucedió con los temas de pobreza, salud, género y empleo, entre otros.

Es de suponer que las mujeres embarazadas padecen de los efectos negativos de la interseccionalidad con base en el sexo, clase social, grupo étnico/raza y género, entre otros. Esto significa que las mujeres en posiciones económicas precarias, y de grupos étnicos históricamente excluidos y dominados (como los indígenas y afrodescendientes), pueden sufrir de forma constante y violenta expresiones de estigma y discriminación en su vida diaria. Por tanto, las mujeres embarazadas en posiciones sociales vulnerables pueden ser un grupo proclive a padecer daños en su salud y bienestar, en razón de la interseccionalidad en las Américas. Además, se pueden agregar los efectos epistemológicos del colonialismo en la región, como producto de la relación de dominación desigual entre los imperios europeos, por un lado, y los nativos y los africanos traídos por la fuerza, lo que ha provocado una erosión del conocimiento y de las prácticas vinculadas a la salud materna tradicional. Por ello, se sugiere que la interseccionalidad y la erosión de este saber tradicional pueden intervenir en los niveles de mortalidad materna en nuestra región y sus subregiones.

Se puede considerar que, tanto los efectos de la interseccionalidad, como la pérdida del saber tradicional, han impactado de diferente forma a las sociedades de cada país, generando una gama diversa de consecuencias, en algunos aspectos más perjudiciales que en otros. Paralelamente, pueden existir otras causas, como la trayectoria y situación de las instituciones de salud y de seguridad social, que se encuentran incrustadas en específicas condiciones sociales, políticas, económicas y culturales. Por eso, debe tomarse en cuenta que hay diferentes intensidades de los acondicionamientos que impactan en la muerte materna entre los diferentes países. De ahí que exista una variedad en la razón de mortalidad materna estimada entre los países de la región, tal cual se observó con los casos de Argentina, Costa Rica, México, Perú y República Dominicana.

Ahora bien, dichos efectos negativos de la emergencia sanitaria se relacionan con la condición anterior de eficiencia y eficacia de las instituciones de seguridad social y de salud de los países.Cabe esperar, entonces, que la situación institucional previa a este evento haya determinado la calidad de la respuesta institucional durante el 2020 y 2021. Las instituciones de salud en varios países de América Latina y el Caribe padecen de mediana o poca calidad en los servicios públicos médicos, condición que habría impactado en la capacidad de amortiguamiento de los servicios de salud para las mujeres embarazadas ante la pandemia por COVID-19. Uno de los documentos que puede mostrar, de forma general, tal situación institucional es el Índice Global de Seguridad Sanitaria (GHS Index por sus siglas en inglés), el cual fue utilizado en la Tabla 1.

En la región del continente americano es preocupante la situación de la subregión del Caribe Latino (que, como se observó en la Figura 1, es uno de los puntos geográficos con mayor razón de mortalidad materna estimada en comparación con las otras subregiones del continente). En detalle, esta situación se pudo observar con el caso de República Dominicana, país del Caribe Latino que tiene 16.1 puntos sobre 100 en la dimensión de salud, según el Índice Global de Seguridad Sanitaria 2019 (véase la Tabla 1). Tal situación crítica en la salud se puede relacionar con que la República Dominicana haya obtenido la tasa de letalidad más alta de mujeres embarazadas por COVID-19, como se pudo apreciar en la Tabla 2. Este caso muestra que un limitado desempeño en la salud materna antes de la pandemia impactó negativamente en la situación de la mortalidad materna durante ésta. Por consiguiente, la subregión del Caribe Latino y, en particular, la República Dominicana, tienen todavía un camino que recorrer para alcanzar la meta de la ODS-3 Salud y Bienestar.

En contraste con la República Dominicana se encuentra Costa Rica, país que ha tenido un desempeño considerable en sus servicios de salud, de manera que ha tenido pocas muertes maternas. Con base en la razón de mortalidad materna en las mujeres embarazadas con COVID-19 durante el 2020 y 2021, es el país con mejor desempeño (véase la Tabla 2). No obstante, es el país con una calificación de 24.8 sobre 100 según el Índice Global de Seguridad Sanitaria, lo que sugiere que se deben tomar con cautela las cifras oficiales aportadas por él. Lo anterior ayuda a ver que es necesario implementar mejores formas de medición de las muertes maternas para tener cifras más confiables.

6. Bibliografía y fuentes consultadas

Castro, A. (2020). Desafíos de la pandemia de COVID-19 en la salud de la mujer, de la niñez y de la adolescencia en América Latina y el Caribe. PNUD.

CEPAL (s.f.). Los riesgos de la pandemia de COVID-19 para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. CEPAL.

CEPAL (2022). CEPALSTAT. Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas. https://statistics.cepal.org/portal/databank/index.html?lang=es&indicator_id=3330&members=1362,327,226

CIDH (2010). Acceso a servicios de salud materna desde una perspectiva de derechos humanos. CIDH. https://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/SaludMaterna2010.pdf

Collins, P. y Bilge, S. (2016). Intersectionality. Polity Press.

Franco, D. (2015). Critical Theory. The Key Concepts. Routledge.

Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna (GTR), (2017). Panorama de la Situación de la Morbilidad y Mortalidad Maternas: América Latina y el Caribe. Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna.

Hennis, A. J., Coates, A., Del Pino, S., Ghidinelli, M., de Leon, R. G., Bolastig, E., y Luciani, S. (2021). COVID-19 and inequities in the Americas: lessons learned and implications for essential health services. Pan American Journal of Public Health, 45, 1-5.

Islas, M. F., Cerón, D., Templos, A., Ruvalcaba, J. C., Cotarelo, A. K., Reynoso, J. y Aguirre, L. O. (2021). Complicaciones por infección de Covid-19 en mujeres embarazadas y neonatos en el año 2020. Journal of Negative and No Positive Results, 6(6), 881-897.

Nakamura‐Pereira, M., Andreucci, CB, de Oliveira Menezes, M., Knobel, R. y Takemoto, MLS (2020). World maternal deaths due to COVID-19: A brief review. International Journal of Gynaecology and Obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics, 151(1).

OCDE (2020). Panorama de la Salud: Latinoamérica y el Caribe 2020. OCDE.

OCDE (2021). ¿Cómo va la vida en América Latina? Medición del bienestar para la formulación de políticas públicas. OCDE.

OMS (2022). Mortalidad materna. OMS. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

OPS (2021). Actualización epidemiológica enfermedad por coronavirus (COVID-19). OPS.

OPS (2022a). Salud materna. OPS. https://www.paho.org/es/temas/salud-materna

OPS (2022b). Portal de Indicadores Básicos. OPS. https://opendata.paho.org/es/indicadores-basicos/tablero-de-los-indicadores-basicos

Ruiz, M. T., Miller, T., Márquez, L. y Villarroel, M. C. (2015). Hacia la armonización de las estimaciones de mortalidad materna en América Latina: actualización y ampliación a los 20 países de la región. CEPAL.

Say, L., Chou, D., Gemmill, A., Tunçalp, Ö., Moller, A., Daniels, J. y Alkema, L. (2014). Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. Lancet Glob Health, 2(6), 323-333.

WHO (2014). Trends in maternal mortality: 1990 to 2013. WHO.