Milenarismo indígena armado: radicalización y utopía

Armed indigenous millenarianism: radicalization and utopia

Israel Jurado Zapata

Recibido: 15 de noviembre de 2023 | Aprobado: 05 de febrero de 2024

Investigador posdoctoral en el PUEDJS-UNAM desde 2020; se ha desempeñado como docente desde 2014 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, y de 2019 a 2020 como docente en el programa de posgrado de etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es candidato de ingreso al SNII.

Resumen

El milenarismo en las rebeliones indígenas, como fenómeno socio-religioso, es una expresión espiritual y cultural ante la crisis política y el malestar social. Puede llegar a ser una respuesta a condiciones extremas de invasión, explotación y ruptura del orden social establecido, causadas por los procesos de colonización. La emergencia de este fenómeno es atribuida por diversos investigadores al influjo del “joaquinismo” y otras corrientes milenaristas derivadas de la tradición judeocristiana. En el caso de México, algunos elementos culturales de sus expresiones históricas sugieren también un posible origen en la antigua “cosmogonía” anterior a la colonización (por su visión cíclica del tiempo); pero es más importante subrayar su carácter anticolonial y su complejidad sincrética cuando se transforma en un fenómeno armado que busca erradicar todo rastro de la civilización occidental.

Palabras clave:

milenarismo, rebelión, colonialidad, indígenas, memoria histórica

Abstract

Millennialism in indigenous rebellions, as a socio-religious phenomenon, is a spiritual and cultural expression in the face of political crisis and social unrest. It can become a response to extreme conditions of invasion, exploitation and breakdown of the social order established, caused by colonization processes. The emergence of this phenomenon is attributed by various researchers to the influence of Joachimism and other millenarian currents from the Judeo-Christian tradition. In the case of Mexico, some cultural elements of its historical expressions also suggest a possible origin in the ancient “cosmogony” prior to colonization (due of its cyclical vision of time); but it is more important to highlight its anti-colonial character and its syncretic complexity when it became an armed phenomenon that seeks to eradicate all traces of Western civilization.

Keywords:

millenarianism, rebellion, coloniality, indigenous, historical memory

Sumario:

- Introducción

- Milenarismo como categoría de estudio de los fenómenos sociales

- Milenarismo y evangelización entre los pueblos indígenas de América

- Colonialidad y crisis entre los pueblos indígenas

- Milenarismo indígena armado y colonialidad: una propuesta

- Reflexiones finales

- Bibliografía y fuentes consultadas

1. Introducción

El milenarismo ha sido asociado a rebeliones “populares” como fenómeno socio-religioso y cultural, pero también ha sido estudiado desde sus primeras y más claras expresiones de tiempos medievales, considerado como el resultado de diversos factores entre los cuales se pueden destacar la existencia de profundos sentimientos religiosos, malestar, sufrimiento social, y otros de carácter político y económico que plantean crisis y rupturas en el orden social. Así, ha surgido apelando a un momento esperanzador al final de un ciclo de mil años: como anhelo (principalmente en las tradiciones judeocristianas) de la segunda venida de Cristo, o bien, de la conquista de una sociedad sin sufrimiento ni carencias. Como proceso ligado a una crisis, incluso, es capaz de desatar el conflicto, una vez radicalizado, momento en que es rechazado y proscrito por las autoridades políticas y religiosas.

El milenarismo se ha tornado históricamente síntoma de crisis y resultado de las tensiones sociales. Por ello, para algunos investigadores, dan pie a los intentos de construir utopías que permitan sustituir, en cada época, un orden social considerado imperfecto e insatisfactorio (Ullán, 2002). Esto cobra sentido en el contexto de los procesos de colonización, en sus inherentes transformaciones culturales y catástrofes demográficas sobre las poblaciones autóctonas. Entre ellas suelen conjugarse creencias y emociones que comportan tintes de liberación y miras hacia su revitalización cultural, fundamentándose en la misma religión (aún si les ha sido impuesta mediante los procesos de la propia colonización o como resultado del sincretismo religioso). Desde la misma se establece una visión de lucha que opone oprimidos y opresores, y una concepción del bien y el mal heredada de la cosmovisión de los propios colonizadores.

En el presente trabajo se abordará en términos generales la definición de lo que ha sido el milenarismo, junto con algunas de sus expresiones entre los pueblos indígenas de América, las cuales son, también, efecto de la colonización Occidental. Igualmente, se propondrán ejemplos que no han sido considerados expresiones del milenarismo para pensar en una subcategoría: el milenarismo indígena armado, radicalizado por las condiciones de vida impuestas por la colonialidad, y articulado por la emergencia de cultos de crisis, procesos de indianismo y reanimación cultural, pero, sobre todo, caracterizado por un fuerte sentido anticolonial. No obstante, durante el periodo virreinal o en el contexto del Estado nacional moderno “y descolonizado”, ciertamente hay que diferenciarlo de otras rebeliones indígenas y campesinas, clasificadas por su envergadura, duración, alcances (desde lo local hasta lo regional);por las motivaciones detrás de su emergencia, el número de comunidades involucradas y sus demandas ante el sistema colonial (Castro, 1996).

Se trata de contribuir a la caracterización de la rebelión milenarista armada entre los indígenas de México (y Nueva España), para comprender su complejidad, sus formas de radicalización e identificación de sus criterios de análisis, pensando en la subcategoría propuesta y respondiendo a las preguntas: ¿lo anticolonial puede ser parte sustantiva de un tipo especial de milenarismo o, al menos, una subcategoría suya?; ¿la emergencia del milenarismo radical representa una súbita “toma de conciencia” ante las condiciones de explotación?; ¿se trata realmente de un proceso de revitalización cultural o de indianismo?; ¿qué elementos ideológicos pudieron hacer posible el milenarismo indígena radical armado?

2. Milenarismo como categoría de estudio de los fenómenos sociales

Para algunos autores el milenarismo es “la doctrina que espera un reino temporal de Cristo y de sus santos sobre la tierra antes del fin del mundo”, pues su nombre “proviene de la duración de mil años atribuida a ese reino intermedio” (Zaballa, 2001, p. 356). En este sentido, podemos considerar que el origen de las doctrinas milenaristas es antiguo, data del judaísmo tardío y pasa de allí al cristianismo primitivo. En el texto del Apocalipsis del apóstol San Juan “se habla de un ángel que encadena al diablo en el abismo, mientras las almas de los mártires reviven y reinan con Cristo durante mil años”, y con ello se da paso al “reinado pacífico y sin contradicción de los justos durante mil años [que] tendrá lugar después de la resurrección de los muertos y antes del juicio final”, exégesis que se difundió ampliamente en Europa en épocas de crisis (Zaballa, 2001, p. 356).

El milenarismo, como categoría histórica ligada a la rebelión social, hace referencia a un fenómeno socio-religioso íntimamente unido a la tradición filosófica judeocristiana, pero también a otras tradiciones culturales cuando se ha expresado en regiones colonizadas por Occidente. Por ejemplo, Romila Thapar e Isabel Vericat (1984) desarrollaron un interesante artículo sobre el milenarismo en la India y señalan que fue el resultado de una insatisfacción con el presente, expresada religiosamente y centrada en la creencia de que la intervención divina permitirá la construcción de una sociedad “perfecta” (p. 457). También señalan cómo estos fenómenos y sus liderazgos fueron evaluados como efectos de una sociedad trastornada y vinculados a un mensaje político; aunque más recientemente han sido interpretados como movimientos nativistas o de revitalización cultural, sobre todo en el contexto colonial (Thapar y Vericat, 1984, p. 457).

Dado lo anterior, el milenarismo puede ser reconocido como respuesta activa frente a la crisis o la catástrofe social, y se distingue de otros movimientos que sancionan la realidad por la visión trascendental que tiene de la historia, imbricada con el mito y la cosmovisión. Ahora bien, para Thapar y Vericat el milenarismo se diferencia de otros movimientos por su negación del presente, ya que no pretende cambiar las causas del malestar, sino más bien, esperar la llegada de un “futuro perfecto” (1984, p. 458). Sin embargo, el tipo de milenarismo que aquí se plantea es radical y anticolonial en su propia esencia, por lo que enfrenta a una sociedad contra sus opresores, y ve en su destrucción la posibilidad de acceder al nuevo tiempo todo, operado desde un tipo de “conciencia” que permite a sus actores reconocer su propia capacidad de agencia y su potencial transformador para la restauración del mundo).

Como ya se dijo, el milenarismo se relaciona con el Libro del Apocalipsis de la Biblia, donde se proporciona información sobre el fin de los tiempos y los mil años de paz, justicia e igualdad que se alcanzará con la segunda venida de Cristo y la derrota del Maligno. Dichos principios generaron diversos conflictos y levantamientos populares durante la Edad Media que, precisamente, aspiraban a esa sociedad igualitaria, sin “clases” o estamentos sociales; pero fueron perseguidos y eliminados por los poderes político-militares del feudalismo y por la Iglesia, que castigó severamente a sus impulsores (Rubial, 2020). Estas expresiones se planteaban la posibilidad de construir ese “reino paradisíaco”, pero en el aquí y ahora de sus actores, e implicaron un cuestionamiento del orden social existente, condenándolo a desaparecer por sus injusticias, que en sí mismas eran evidencias de la cercanía del fin del mundo.

Para Zaballa (2001) el fenómeno milenarista es una exégesis descontextualizada del Apocalipsis, nunca aceptada por el alto clero; no obstante, se pudo difundir en diferentes épocas decisivas (p. 356). Así, durante el “tránsito” de la Baja Edad Media a la Alta, en la coyuntura del fin del primer milenio del año domine, con el inicio de las cruzadas y la recuperación de Tierra Santa (de manos de los musulmanes), se consideró que daría inicio el nuevo milenio (más allá de los intereses económicos y políticos detrás de los poderes fácticos que la impulsaron). Por ello, se trata de un fenómeno con fuerte arraigo en Occidente que más tarde sería difundido a otras regiones del mundo durante los procesos de evangelización.

En el contexto colonial americano, diversos fenómenos parecidos han sido reconocidos por los estudiosos (Varón, 1990; Valcárcel, 1988; Phelan, 1970; Millones, 2007; De la Torre, 2004; entre otros) en la región andina y otras partes de Sudamérica. En cuanto a los indígenas de Norteamérica, algunos investigadores (Puech, 1982; Tuveson, 1949; Linton, 1943; Mooney, 1965; Wallace, 1956; entre otros) han destacado la existencia de expresiones socio-religiosas derivadas de los procesos de aculturación inglesa y norteamericana: fenómenos concretos relacionados con cultos de crisis y que, en diversos casos, han llevado a sus actores hacia el conflicto armado contra sus opuestos complementarios; en otros tantos, sólo quedaron en filosofías de vida que permearon sobre comunidades enteras por medio de prácticas muy peculiares.

De entre los movimientos socio-religiosos que plantean un cambio, una transformación radical del tiempo de dolor y sufrimiento (que es el que se vive), para acceder a un nuevo tiempo de libertad y bonanza, sin sufrimiento, o bien, para restaurar un mundo antiguo), los movimientos milenaristas que se radicalizaron al punto de invitar a tomar las armas para eliminar a sus opresores fueron algunos indígenas, que vieron en ello la vía de su propia liberación. Esos movimientos son los que aquí constituyen el eje de la reflexión.

El milenarismo indígena surge y se radicaliza en torno a una crítica directa a las condiciones concretas de subsistencia de una comunidad o una colectividad dada, para convertirse en una rebelión armada frente al orden establecido. Es precisamente la necesidad de organizar esa rebelión desde sus bases sociales e ideológicas lo que permitiría su transformación en un auténtico movimiento, pues pudo tener un programa sustentado por la esperanza de cambio y transformación, impulsada por la acción de los “militantes” de esa esperanza milenarista. Al respecto, Norman Cohn (1985) ha señalado lo colectivo, lo inevitable o inminente, lo terrenal (como condición y ámbito de acción), lo total y lo milagroso como elementos característicos del fenómeno milenarista, particularmente cuando cobra fuerza colectiva.

Hay que destacar que existen muchas formas del fenómeno milenarista, pero aquí se propondrá una categoría que quizá no haya sido planteada: el “milenarismo anticolonial”, gestado frente a un statu quo determinado y en decadencia social, económica, política y cultural del sector social dominado. Aquí el reto también será probar que existió, o más bien, que las rebeliones con tintes socio-religiosos que ocurrieron durante el Estado virreinal y el Estado nacional moderno realmente pueden ser consideradas como parte del fenómeno milenarista. En cualquier caso, lo que sí puede garantizarse desde ahora es que todos contarán con la influencia de la evangelización (principalmente la franciscana).

3. Milenarismo y evangelización entre los pueblos indígenas de América

Algunos investigadores atribuyen a Marcel Bataillon las primeras menciones sobre la existencia de movimientos milenaristas en América Latina (1957), los cuales tuvieron particularmente en la Nueva España un gran caldo de cultivo, pues fue el lugar donde iniciaría con gran pujanza el proceso de evangelización llevado a cabo por la Orden de los Frailes Menores, los cuales ya estaban influenciados por ideas milenaristas y mesiánicas (Zaballa, 2001, p. 353). Desde esta perspectiva, se considera que varias de las rebeliones indígenas que se desarrollaron en la Nueva España entre 1570 y 1770 tuvieron la huella de estas corrientes del pensamiento, que operaron importantes cambios en la religiosidad indígena, donde los franciscanos joaquinitas llegados tempranamente a Nueva España jugaron un papel central (Zaballa, 2001, pp. 356-357). La acción evangelizadora y política de aquellos se propuso la fundación del Reino de Dios en la tierra, de un Estado teocrático cuyas leyes, moral, acciones y comportamientos estuviesen dictados y “regidos” por Dios.

El milenarismo "joaquinita" fue desarrollado por el Abad Joaquín en función de la llamada edad del Espíritu Santo, lo cual fue aplicado más tarde por otros grupos, estimulando el surgimiento de grupos heréticos de joaquinitas exaltados, especialmente entre los franciscanos, extendido por Europa y llegado después al Nuevo Mundo (Zaballa, 2001, p. 357).

A partir de esto se pueden plantear dos tipos de milenarismo: uno estricto y de claro carácter apocalíptico y judeocristiano, y otro que se califica como “pseudo-joaquinita”. No obstante, sus diferencias y sus contenidos teológicos doctrinales les hacen privativos de religiosos e intelectuales, por lo que resulta difícil que aparezca en el ideario de movimientos indígenas o de líderes no provenientes de estos ambientes intelectuales según lo ha señalado Zaballa (2001, p. 358). Sin embargo, ante la idea de un milenarismo "secularizado", esta autora considera, como en el caso de los fenómenos del polisémico mesianismo (donde se espera a un salvador que resuelva los problemas que oprimen a la sociedad, y que puede tener o no contenidos religiosos, siendo por tanto "salvacionista"), que es posible la mezcla con movimientos populares donde se entrelazan intereses socioeconómicos e ideales religiosos, (aunque ciertamente esto puede conducir a la sobreinterpretación de un movimiento que sólo busca un mundo mejor, utópico, obviando las connotaciones propias del milenarismo) (Zaballa, 2001, p. 359).

Por su parte, Norman Cohn (1972) advierte sobre el uso ampliado de la categoría conceptual "milenarismo" por parte de diversas disciplinas sociales, con la que se alude a la idea de una salvación total y al tránsito hacia una sociedad "perfecta" con la ayuda e intervención sobrenatural. En relación a esto, Georges Baudot (1993) consideró que la euforia providencialista de la "conquista espiritual" y el traslado de la Contrarreforma al Nuevo Mundo son bases para el fenómeno milenarista manifestado en los virreinatos americanos. Pero lo importante es pensar en un fenómeno que se expresa también en ámbitos secularizados como etapa transitoria de un fenómeno más complejo, que conjuga visiones religiosas con intereses político-económicos en un contexto de crisis.

Reflexionar estos y otros elementos permite evitar el abuso de la categoría milenarismo para cualificar cualquier rebelión indígena, así tenga ciertos tintes religiosos, y ayuda a evitar el estiramiento conceptual y el purismo o esencialismo teórico. Más allá del anuncio de la renovación o del advenimiento de una nueva era por las profecías del judeocristianismo o del Islam, la categoría de milenarismo aquí operante amplía sus fuentes y alcances, y contempla tradiciones culturales diferentes a la occidental estructuradas por ciclos)que, tras el contacto con la misma, y como efectos del sincretismo cultural y religioso, hicieron del milenarismo una estrategia para confrontar su situación de explotación, de crisis social y económica profundizada que amenazaba la vida. Se trata de un milenarismo polisémico desde lo multicultural y más amplio conceptualmente.

Aquí el sincretismo religioso y los cultos antiguos que sobrevivieron en la clandestinidad frente al proceso de evangelización son factores para la emergencia del fenómeno en cuestión. Las cosmovisiones y ritualidades indígenas que, por cierto, también se estructuraban desde tiempos anteriores a la colonización Occidental, a partir de ciclos cósmicos que debían llegar a su final para conocer un renacimiento —por lo menos en lo que se puede denominar como “religiones mesoamericanas”— serán también el marco que permita imprimir un fuerte nativismo a este milenarismo. Por ello resulta importante señalar que, dentro de las variantes milenaristas que se reconocen, Antonio Rubial señala una secular, no sólo ligada a las diversas formas de religión surgidas de las fragmentaciones (tanto del propio catolicismo como del protestantismo), sino a otras formas ideológicas del pensamiento, opuestas al poder y la dominación que se han convertido en una amenaza para la supervivencia colectiva (2020; 2019).

El hecho es que, a partir de la “crisis” percibida por la colectividad social, de la esperanza en la llegada de un tiempo mejor o la restauración de una “paz y bonanza destruidas”, como a partir de una visión cíclica del tiempo, pudieron surgir cultos de crisis, como los llama Puech (1982) incentivados, quizá, por aquel providencialismo con que se revistió ideológicamente a la conquista, o por los efectos ideológicos de la Contrarreforma. Por ello, otra propuesta aquí es pensarlos desde una idea de continuum (también de ideologías nativistas), por supuesto, con cambios significativos a través del tiempo que impulsaron, incluso, reinterpretaciones religiosas de la filosofía judeocristiana en el pensamiento indígena.

4. Colonialidad y crisis entre los pueblos indígenas

El reduccionismo que se suele hacer de los procesos de conquista y colonización en las diferentes regiones de América ha evitado la correcta comprensión de sus complejidades, dejando a sus habitantes en un papel de indefensión que no les corresponde. Para el caso de México, se suele manejar el año de 1521 como el de la “conquista”, pero sólo es la fecha en que se rindió el cuauhtlatoani o jefe guerrero designado por los mexicas: Cuauhtémoc —después de la muerte del tlatoani Cuitláhuac— y, junto con él, la resistencia montada en la ciudad de México-Tlatelolco. La fecha marca la rendición de lo que era, en ese momento, la hegemonía indígena que ejercía el mayor poder militar, político y económico sobre otros pueblos indígenas en lo que hoy conocemos como “Mesoamérica”.

El periodo en que se da este quiebre pertenece al llamado horizonte arqueológico Posclásico —que va del 900 a 1521 en el área cultural “Centro”—, así como las dinámicas de conflicto que le caracterizaron por el fuerte signo militarista de las entidades políticas que surgieron durante el mismo. Otra peculiaridad del horizonte fue la inestabilidad política, que se proyectó por lo menos dos décadas después de 1521. Debido a lo anterior el historiador Enrique Semo (2019) ha dicho que la conquista española debe ser reconocida como parte de los procesos históricos del Posclásico, pues se desarrolló en medio de alianzas, rupturas, traiciones y rebeliones de los pueblos tributarios. Con la reorganización de la ciudad de México-Tenochtitlan, ahora como la Muy Noble y Leal Ciudad de México, salieron expediciones españolas acompañadas de tropas auxiliares indígenas (que superaban ampliamente en número a los europeos), para confrontarse con otras entidades político-militares indígenas que habrían de someterse a la nueva hegemonía multilateral: la Nueva España.

Esta fue la ruta para construir la “pax-hispánica”, base para la fundación del Virreinato de la Nueva España, cuyo proceso de “pacificación” fue extremadamente violento (como todo proceso de invasión y conquista), en parte por las propias prácticas de la guerra tradicional indígena (que,después de 1521, tuvieron que suprimir la práctica de capturar víctimas para el sacrificio humano) y, por otra parte, por las lógicas del imperialismo occidental, que incluían la esclavización de los vencidos, mutilación de partes corpóreas como formas de castigo a la rebeldía o la desobediencia, violaciones como conquista del cuerpo femenino, cautiverio a los caciques y sus familias, evangelización forzada y superficial, y proscripción de las religiones nativas, entre otros mecanismos de opresión.

Durante este proceso, la defunción masiva por enfermedades llegadas con los colonizadores y sus esclavos africanos comenzó una escalada que avanzaría progresivamente hasta el último cuarto del siglo XVI, derivando en un auténtico holocausto, lo cual alimentó la “leyenda negra española en América”, junto con los discursos de fray Bartolomé de las Casas sobre el maltrato de los españoles hacia los indígenas. Esto se tiene que matizar pues, sin afán de negar los abusos cometidos y la crueldad de la colonización española, tampoco hay que ignorar la capacidad de autodefensa de los indígenas y sus estrategias de resistencia, algunas bastante exitosas. Los indígenas no estaban indefensos ante la maquinaria de la colonización Occidental, cuya dominación en Mesoamérica tuvo diversos niveles de afianzamiento.

En este marco, la estructura social del trabajo establecida en la colonia se expresaría desde criterios raciales, donde los blancos ocupaban las posiciones de privilegio en lo que, con el tiempo, llegaría a convertirse en el capitalismo colonial/moderno, basado en el control del trabajo, que se expresó en una forma específica de control sobre un grupo social dominado (Quijano, 2014). La marcada separación racial de la población hecha con estos criterios no sólo constituyó uno de los rostros más crudos de la colonialidad, creando condiciones objetivas para la instalación de nuevos patrones de dominación hacia las poblaciones indígenas para vencer sus estrategias de resistencia, sino que marcaría históricamente la idiosincrasia de una sociedad diversa.

5. Milenarismo indígena armado y colonialidad: una propuesta de identificación

Para reconocer las rebeliones milenaristas que aquí se estudian, hay que identificar, antes que nada, su carácter anticolonial, pero también que entrañen un culto (de crisis) cuya naturaleza busca la renovación cultural y la promesa de resurrección de los que mueren en batalla. De la misma forma, es de notar que buscan ser parteaguas entre el fin y el inicio de un nuevo ciclo de vida terrenal y espiritual, y proponen la renovación de estructuras propias, aunque algunas hereden elementos del proceso colonial, como las nuevas estructuras sacerdotales (recuérdese el caso de la Guerra de Castas en Yucatán) y sus cultos a las cruces. Los otros elementos son observables en todas o en varios de los casos propuestos. Esto también permite pensar en la posibilidad de una ciclicidad y genealogía histórica (que hace falta desarrollar hasta el momento).

El fenómeno milenarista es complejo y diverso —y no siempre es armado y conflictivo—, pero aquí se trata de caracterizar un tipo de expresión fundamentalmente armado y beligerante, confrontativo y violento, pautas para entenderle como un auténtico movimiento sociopolítico y, por supuesto, de naturaleza anticolonial por su crítica a la dominación extranjera (tanto de españoles como criollos). Sus emergencias ocurren en dos grandes procesos de dominación: el colonialismo español (del siglo XVI al siglo XIX) y el colonialismo interno (del siglo XIX hasta la actualidad); los dos como esquemas de dominación que comparten criterios racistas y clasistas que han permeado (y siguen permeando) el imaginario colectivo, tanto de los dominadores como de los dominados.

La colonialidad española y el colonialismo interno mexicano ya han sido definidos ampliamente por autores como Pablo González Casanova (2006), Aníbal Quijano (1992) y Enrique Dussel (1994), entre otros, quienes coinciden en la importancia que, en estos sistemas, tienen las estructuras de dominación y explotación impuestas desde “un otro extranjero”, diferente culturalmente a las poblaciones indígenas. Dichas estructuras imponen una división racial del trabajo y sientan una racionalización del colonialismo por clases o estamentos (oligarquía, militares, comerciantes, clero y burócratas) que apoyan y reproducen el sistema. Esto no significa que sea la primera vez que en la región se da un sistema político que se sustente en el control de la producción o la apropiación de la misma. Por supuesto que hubo hegemonías prehispánicas con sus propios conflictos, los cuales tuvieron fuertes tintes religiosos que probablemente suscribían intereses económicos, pues se trataba de sociedades teocráticas que justificaban en la religión los conflictos y las transformaciones (León Portilla, 2016; Demarest y Conrad, 1984).

Pero las rebeliones milenaristas se encuentran en un proceso de transición histórica, en medio de una disputa social y cultural dada entre la “tradición” y la “modernidad”, así como entre la imposición del capitalismo (embrionario o moderno) y la preservación del cooperativismo y las formas indígenas de producción; entre la defensa de la tierra comunal y el surgimiento de la propiedad privada; entre la defensa de la identidad étnica y cultural y los procesos de desintegración comunitaria y de asimilación social; entre la defensa de la dignidad humana y la cosificación del estamento trabajador bajo las lógicas de ese sistema capitalista, ya sea en las encomiendas españolas o en las haciendas decimonónicas.

Desde luego, no se puede negar que en tres mil años de historia política del Estado en Mesoamérica hubiese habido alguna versión antigua del antropoceno que concluyera con una catástrofe sociopolítica; pero, lo cierto es que las condiciones de opresión y genocidio impuestas externamente por las lógicas del expansionismo occidental del siglo XVI, y del capitalismo salvaje del siglo XIX, son propias del sistema mundo que se configuraba desde aquel momento, que se sumergía en crisis para dar paso, primero al país criollo y después a la modernidad liberal.

Irónicamente las condiciones en que se lleva a cabo la producción en el sistema de encomiendas, en la hacienda colonial y, después, en la hacienda decimonónica, son factores claves del malestar social, pero no necesariamente de la rebelión. Es la usurpación de tierras por parte del dominador y la posibilidad de expresiones nativistas por la preservación identitaria y cultural lo que puede conducir a los explotados a la radicalización de su inconformidad y de sus deseos de venganza y de liberación. Quizá este tipo de fenómeno milenarista sea parte de una “toma de conciencia” —la cual no debe entenderse como la que se dio en la clase trabajadora (revolucionaria) en tiempos del desarrollo plenamente industrial del siglo XIX, donde las relaciones sociales de producción que definen las condiciones objetivas de trabajo y explotación son definitorias. . Quizá, más bien, la toma de conciencia sea el reconocimiento del enemigo de clase o raza. Desde luego que en los casos que aquí se estudian (como movimientos milenaristas), no se puede plantear fácilmente lo anterior, pero en sus procesos de surgimiento y desarrollo se expresa el recuerdo aún vivo de un mundo perdido y fracturado por el nuevo sistema de dominación, por lo que suelen aparecer en su entorno oráculos y símbolos religiosos (algunos “parlantes”), como ejes de nuevas religiosidades.

Esto último constituye un milenarismo metafísico y un mesianismo incorpóreo, ¿no desde la personificación en algún sacerdote, sacerdotisa o virgen, sino desde objetos inanimados que cobrarán trascendencia gracias al simbolismo y los procesos de resignificación que operan históricamente en el sincretismo religioso. Estos fenómenos pueden ser reconocidos bajo la categoría de “cultos de crisis”, como respuestas a la desesperanza de los grupos y culturas sometidas cuando las condiciones materiales de subsistencia ya no permiten la reproducción de sus formas de vida tradicionales, o cuando están siendo “pacificados” por romper el canon religioso. Aquí es donde el mesianismo se puede convertir en detonante del discurso, los rituales y las acciones milenaristas, activando un proceso de reinterpretación de las tradiciones cosmogónicas de creación y recreación del mundo, quizá del regreso de héroes culturales o de algún ser natural/sobrenatural que simboliza el inicio de una nueva era (como cuando, entre las sociedades cazadoras de la gran llanura norteamericana se predijo que la aparición del búfalo blanco anunciaría el regreso de las manadas de búfalos y la desaparición del invasor “hombre blanco”).

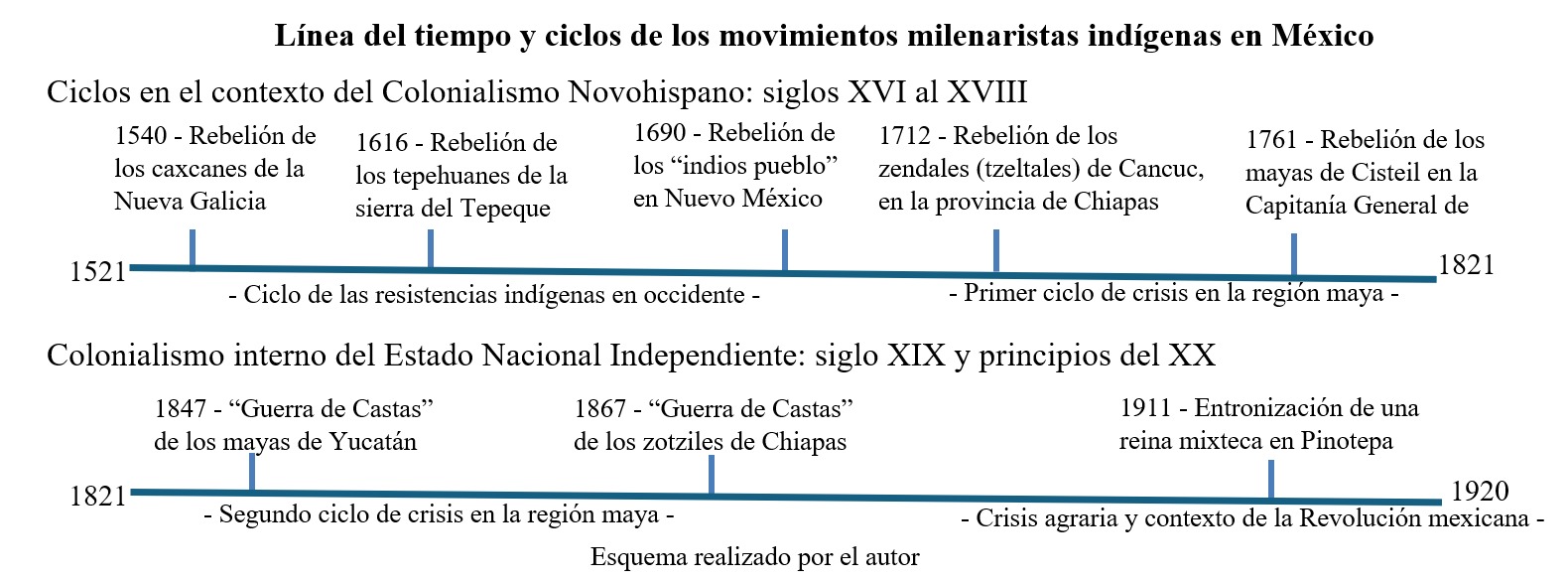

Aquí destaca la autopercepción de un pueblo “bueno” frente a un explotador que es “malo”, y la idea de que las condiciones adversas en que se vive son parte de un ciclo oscuro que puede llegar a su fin, para dar paso a un nuevo ciclo luminoso, de paz y prosperidad. La idea de ciclos de mil años que están por cumplirse —como parte de un milenarismo “original” — queda desdibujada ante la necesaria inmediatez de nuevos ciclos liberadores del yugo opresor. Es decir, un milenarismo indígena “anticolonial”. Por ello, aquí se propone que ciertas rebeliones indígenas (con ciertos matices religiosos, cosmogónicos e ideológicos), pueden ser consideradas como milenaristas, por su búsqueda de un cambio radical de la situación de colonialidad y subyugación. Esto permite proponer una línea del tiempo para reconocer la propuesta de fenómenos milenaristas cuyas emergencias históricas dan pie a pensar en ciclos y formas de continuum histórico.

Hablar de ciclos históricos es identificar procesos enmarcados en determinadas circunstancias generales: sentidos comunes, territorios simbólicos compartidos, similitudes, elementos en común y conexiones espacio-temporales entre uno y otro ciclo.Pero es pensar también en ciclos económicos y hasta políticos que se relacionan directamente, pues, como se ha visto hasta aquí, son momentos álgidos del sistema de explotación impuesto, los que se conjugan con diversos factores de malestar social, sumados a: sequías prolongadas y malas cosechas, hambre generalizada, pérdida de vitalidad cultural, entre varios otros factores. Aquí, el estado de colonialidad no ha sido un ciclo, sino el eje de un continuum histórico.

Para esbozar estas ideas, la propuesta de línea del tiempo sobre los casos de movimientos milenaristas plantea una idea de ciclos que no se podrá argumentar adecuadamente (por lo pronto) debido a la falta de espacio; sin embargo, partiendo de la lógica de la crisis generalizada como preludio de una rebelión milenarista y del surgimiento de un culto de crisis, se puede estimar que, aunado al contexto de colonialidad que siempre plantea una crisis permanente (muy a pesar de la pax-hispánica), existen las condiciones para identificar diversos factores: carencias económicas, malestar, abusos y despojos como las bases de una situación que se exacerba.

Por supuesto aún faltan diversos elementos para poder sostener la propuesta de estos ciclos; inclusive, hacen falta diversos aspectos argumentativos (investigación y análisis para siquiera señalar a algunas de estas rebeliones como milenaristas). El gráfico busca representar sólo las rebeliones milenaristas armadas más importantes (por su envergadura y trascendencia histórica), partiendo de que el fenómeno milenarista se ha caracterizado históricamente por su morfología diversa, lo que significa complejidad y especificidad espacio/temporal, aunque aún se requiera de un trabajo de mayor profundidad para sostener de mejor manera la clasificación aquí propuesta, allende, permite reconocer que sus emergencias corresponden a ciclos de crisis en las sociedades indígenas, ya sea por la incipiente conquista temprana en el caso de la rebelión de la Nueva Galicia, o el incipiente dominio español en las rebeliones del Tepeque y de Nuevo México, por ejemplo.

Las dos grandes rebeliones milenaristas del siglo XIX y la rebelión mixteca de tiempos de la Revolución mexicana definitivamente guardan una estrecha relación con la usurpación de tierras comunales y el florecimiento de las oligarquías latifundistas, lo cual, se puede considerar, provocó un estado de sufrimiento social y desesperanza quizá más profundo que en los tres siglos de dominación española (entre otros aspectos, se atentó directamente contra la comunidad y la identidad étnica con el fin de desarticularlas). En suma, son producto de las contradicciones del sistema, una disputa cultural por la reivindicación de la tradición y el pensamiento que se considera propio y ancestral, aunque la tradición que se reivindica ya tenga elementos de la cultura dominante. No obstante, definitivamente las condiciones de opresión y explotación que se impusieron con la colonialidad pueden generar el surgimiento de movimientos milenaristas armados, siempre y cuando se mantengan vivas, en la práctica y en la memoria colectiva de sus actores, ciertas condiciones culturales como la identidad étnica, opuesta a la identidad del grupo opresor.

6. Reflexiones finales

Una de las características principales del milenarismo es su capacidad de construir la utopía social como aspiración terrenal asequible; una utopía que permita sustituir un orden social ya instituido y que resulta no sólo insatisfactorio, sino imperfecto y maligno, adverso al común del pueblo. En la búsqueda de la nueva sociedad se trata de alcanzar una idea de “felicidad” que, para una comunidad, significa superar un estado de opresión, avasallamiento, miseria, dolor, hambre y humillación ante una figura o un grupo de explotadores más poderosos. Por ello, resulta importante preguntarse ¿el milenarismo puede considerarse de naturaleza anticolonial?; y si, por su magnitud, envergadura política, duración temporal y masificación ¿puede considerarse como un auténtico movimiento sociopolítico?

Cuando se habla de rebeliones milenaristas armadas, por lo pronto no se cuenta con mejores evidencias para saber si los liderazgos político-religiosos o carismáticos detrás de sus emergencias han alcanzado alguna conciencia más clara acerca del sistema de explotación, o sólo responden a las condiciones y necesidades de su tiempo de manera radical. De hecho, como se dijo arriba, aún hacen falta análisis centrados, caso por caso, para sostener con mejores argumentos que las rebeliones aquí esbozadas en la genealogía pueden ser consideradas como milenaristas, lo cual es un pendiente para este trabajo. Por lo pronto, se pueden considerar como tales por ser una forma de etnogénesis, de revitalización cultural y de liberación de un estado de opresión, todo, enmarcado dentro del pensamiento cíclico tradicional de estos pueblos indígenas. La visión cíclica del devenir del tiempo histórico en el pensamiento de muchas de estas culturas tradicionales es un factor fundamental.

El milenarismo puede considerarse, pues, como un movimiento político, más allá de su naturaleza religiosa, pues su principal objetivo es terminar con un estado de injusticia para alcanzar la utopía que se ha planteado; desafía al orden social, económico y político establecido, y resignifica simbolismos que le han sido impuestos como dispositivos de control. Igualmente, en el milenarismo hay una suerte de “toma de conciencia”, por lo menos del estado de opresión en que ha caído el colectivo social y de la necesidad de liberarse de sus ataduras, cuestionando sus fundamentos políticos y religiosos. Además, si se revisan de forma particular los casos aquí propuestos, se podrá identificar que contaron con planeación previa, estrategias y hasta un programa que inicia desde el momento mismo en que se dio la rebelión y se ultimó a los misioneros evangelizadores. Aquí, el resurgir del orgullo étnico y cultural es de central importancia, pues es un mecanismo de supervivencia ante la crisis, y aunque se puede considerar que la influencia franciscana fue importante para algunos casos, otras expresiones estarán circunscritas a las propias concepciones cíclicas de las cosmogonías ancestrales indígenas.

Un último factor de central importancia es el escenario con diversos procesos que podemos considerar de “aculturación”, que investigadores como Henri-Charles Puech consideran clave para explicar estos fenómenos del movimiento milenarista. Puech ha señalado la importancia de tales procesos de aculturación en el contexto de la colonialidad como “condición” para el surgimiento de los movimientos mesiánicos y milenaristas (Puech, 1982). Otro aspecto que resulta importante destacar es su carácter colectivo, no sólo en su dimensión práctica (referente al nivel organizativo y de propagación de un culto específico), sino desde su propia gestación hasta la consecución de sus objetivos; es decir, tanto en la lucha contra el “mal” (personificado por los explotadores) hasta la conquista de la nueva tierra o la nueva sociedad. Los caídos en la lucha no han hecho un sacrificio individual, sino por el bien común, razón por la cual son merecedores de la resurrección en algunos casos por ejemplo, en el culto que desarrollaron los caxcanes del siglo XVI y los tepehuanes de principios del siglo XVII).

Este sentimiento colectivo surgido en torno al fenómeno milenarista se ha profundizado en diferentes experiencias, logrando superar las luchas intertribales y las disputas o disensos entre grupos social, cultural y lingüísticamente emparentados, para construir la unidad necesaria en la rebelión. Se trata de una suerte de solidaridad que logró unificar la lucha, por ejemplo, entre los pueblos del occidente de México, en la otrora Nueva Galicia; o entre los cacicazgos mayas del suroriente de la península de Yucatán, quienes vivían en constantes disputas en tiempos anteriores del inicio de la colonización occidental. Y es precisamente en el marco de esa colectividad donde la religiosidad popular hizo posible, dentro de formas alternativas a las hegemónicas, y en su carácter de sociedades agrarias regidas por una cosmovisión religiosa, la utopía —que, aunque incompatible con los dogmas eclesiales canónicos—, tomó una forma vinculada al lenguaje religioso (Ullán, 2002, p. 70).

Finalmente, es importante reconocer cuándo un estallido social, una rebelión, puede convertirse en un movimiento. Los estudiosos del fenómeno milenarista entre los pueblos indígenas no han dudado en referirse a cada evento como “movimiento milenarista”, quizá tomando en cuenta la cantidad de personas que se han involucrado en la organización. Desde pensadores como Lorenz von Stein, Karl Marx o Friedrich Engels, hasta los teóricos de la segunda mitad del siglo XX, plantean que una primera aproximación a la definición de los movimientos sociales es la de un actor colectivo que interviene en el proceso de cambio social con miras a alcanzar metas amplias, formas organizativas específicas y por lo menos a contar con una estructura especial (Raschke, 1994, pp. 122-123).

Lo cierto es que, al menos en las rebeliones milenaristas que aquí se han planteado, se requirió de toda una estructura —que tomó como base y referencia las estructuras comunitarias previas— para organizar los improvisados ejércitos en algunos casos, y en otros, como el de los mayas de Quintana Roo, de toda una estructura de estructuras (como la casta sacerdotal y la militar en torno al culto de la cruz parlante), así como de instituciones que permitieron la organización de un auténtico Estado étnico. Por estas razones es propio llamarles, por lo menos a los ejemplos aquí señalados, “movimientos”, aunque hayan sido efímeros como la rebelión de la Nueva Galicia, cuya faceta milenarista ocurrió fundamentalmente durante el alzamiento armado, y la que se convertiría, al ser expulsados los rebeldes de Guadalajara, el conflicto se convertiría en la llamada Guerra del Mixtón.

7. Bibliografía y fuentes consultadas

Barabas, A. (2008). Milenarismo y profecía en la etnogénesis de los macehualob de Quintana Roo, México. En Etnografía de los confines, 163-178. Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (CEMCA)/Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)/Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Barabas, A. (1987). Utopías indias. Movimientos sociorreligiosos en México. Grijalbo.

Baudot, G. (1993). Utopía e Historia en México. Los primeros cronistas de la civilización mexicana (1520-1569). Espasa-Calpe (Espasa Universitada 12).

Bataillon, M. (1957). Évangélilsme et millénarisme au Noveau Monde. Presses Universitaires de France.

Castro, F. (1996). La rebelión de los indios y la paz de los españoles. CIESAS/INI.

Cohn, N. (1972). En pos del milenio. Revolucionarios, milenaristas y anarquistas místicos de la Edad Media. Barral Editores.

Cohn, N. (1985). En pos del milenio. Alianza.

Conrad, G. W. y Demarest, A. (1984). Religion and empire: The dynamics of Aztec and Inca expansionism. Cambridge University Press.

De la Torre, A. (2004). Movimientos milenaristas y cultos de crisis en el Perú: análisis histórico y etnológico. Fondo Editorial PUCP.

Delumeau, J. (diciembre 2002). Historia del milenarismo en occidente. Historia Crítica, (23), 7-20.

Díaz-Polanco, H. (diciembre 1989). Sociedad colonial y rebelión indígena en el istmo de Tehuantepec. Boletín de Antropología Americana, (20), 99-124.

Dussel, E. (1994). 1492, el encubrimiento del otro. Hacia el origen del “mito de la modernidad”. Ediciones Abya-Yala.

González, P. (2006). “El colonialismo interno”. En Borón, A., et al. Teoria marxista hoje: problemas e perspectivas, 395-420. CLACSO.

Guillem, J. M. (1996). El milenarismo en la historia. Razón y Fe, 233(1168), 151-166.

Frigeiro, A. (1999). Nuevos y viejos milenarismos. Ciencia Hoy, 9(53), 55-61.

Laplastine F. (1977). Mesianismo, posesión y utopía. Las tres voces de la imaginación colectiva. Gedisa.

León-Portilla, M. (2016). Toltecáyotl: aspectos de la cultura náhuatl. Fondo de cultura económica.

Millones, L. (2007). Mesianismo en América hispana: Taky Onkoy. Memoria Americana, 15, 1-65.

Mooney, J. (1965). The Ghost-Dance religión and the Sioux out-break of 1860. En Annual Report of the Bureau of American Ethnology, núm. 14. Smithsonian Institution, University of Chicago Press.

Linton, R. (1943). Nativistic movements. American Anthropologist, 45, 230-240.

Phelan, JL (1970). El reino milenario de los franciscanos en el Nuevo Mundo (Vol. 52). Prensa de la Universidad de California.

Puech, H. (1982). Movimientos religiosos derivados de la aculturación. Siglo XXI Editores.

Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder, 777-832. CLACSO.

Quijano, A. (1992). Colonialidad y Modernidad/Racionalidad. Perú Indígena, 13(29), 11-20.

Raschke, J. (1994). Sobre el concepto de movimiento social. Zona Abierta, (69), 121-134.

Rubial, A. (2020). El cristianismo en Nueva España. Catequesis, fiesta, milagros y represión. Fondo de Cultura Económica, FFyL/UNAM, primera edición.

Rubial, A. (2019). El paraíso de los elegidos: una lectura de la historia cultural de Nueva España (1521-1804). Fondo de Cultura Económica.

Rusconi, R. (2003). La historia del fin: cristianismo y milenarismo. Teología y vida, 44(2-3), 209-220.

Semo, E. (2019). La Conquista. Catástrofe de los pueblos originarios. Volumen II. La invasión del Anáhuac, Gran Septentrión y sur-sureste. Ciudad de UNAM-Siglo XXI Editores.

Talmon, L. (1992). Mesianismo político. Aguilar Editores.

Thapar, R. y Vericat, I. (octubre-diciembre 1984). Milenarismo, religión y sociedad en la India antigua. Estudios de Asia y África, 19(4-62), 457-476.

Tuveson, E. L. (1949). Millennium and Utopia. University of California Press.

Ullán, F. J. (2002). El fenómeno milenarista como revelador de crisis y conflictos sociales. El movimiento mesiánico de Amalia Bautista entre los nahuas de la Huasteca. Estudios del Hombre, (15), 83-105.

Valcárcel, R. (1988). Mitos: dominación y resistencia andina. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Varón, R. (1990). El Taki Onqoy: las raíces andinas de un fenómeno colonial. En Millones, L. (ed.). EL Retorno de las Huacas, 31-89. IEP y Sociedad Peruana de Psicoanálisis.

Wallace, A. (1956). Revitalization movements. American Anthropologist, 58, 264-281.

Zaballa, A. (2001). La discusión conceptual sobre el milenarismo y mesianismo en Latinoamérica. AHIg, (10), 353-362.