La geografía política del populismo: interacciones y dinámicas de la espacialidad del poder

The political geography of populism: interactions and dynamics of the spatiality of power

Daniel Flores Flores

Recibido: 02 de febrero de 2024 | Aprobado: 22 de febrero de 2024

Licenciado en Relaciones Internacionales por el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Guadalajara. Asistente de investigación en el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos (DEILA) de la Universidad de Guadalajara. Con Diplomas Superiores en Geopolítica y en Estudios Latinoamericanos y Caribeños por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Email: danielfloflo2@gmail.com ORCID: 0000-0002-6928-8650

Resumen

Reconociendo la importancia de la geopolítica y el populismo en la comprensión de la política contemporánea, es esencial establecer definiciones claras o, en su ausencia, aproximaciones innovadoras para entender la complejidad de ambos conceptos. El propósito de este trabajo es aplicar el enfoque de geografía política basado en el análisis de sistemas-mundiales desarrollado por Colin Flint y Peter J. Taylor, con el objetivo de examinar la interacción entre la geopolítica y los populismos, tanto de protesta excluyente como de proyecto incluyente. Este enfoque teórico proporciona una comprensión alternativa del fenómeno populista en un contexto geográfico amplio, integrando aspectos económicos, estructurales e históricos.

Palabras clave:

Geografía Política, Geopolítica, Populismo, Análisis de los sistemas-mundiales, Geometría del poder

Abstract

Recognizing the importance of geopolitics and populism in the understanding of contemporary politics, it is essential to establish clear definitions or, in their absence, innovative approaches to understand the complexity of both concepts. The purpose of this paper is to apply the political geography approach based on world-systems analysis developed by Colin Flint and Peter J. Taylor, with the aim of examining the interaction between geopolitics and populisms, both exclusionary protest and inclusive project. This theoretical approach provides an alternative understanding of the populist phenomenon in a broad geographical context, integrating economic, structural and historical aspects.

Keywords:

Political Geography, Geopolitics, Populism, Analysis of world-systems, Power geometry

Sumario:

- Introducción

- La contextualización histórico-estructural y espacial del populismo en el contexto de la economía mundial capitalista

- El enfoque de geografía política que adopta el análisis de los sistemas-mundiales

- La geografía política del populismo: interacciones y dinámicas de la espacialidad del poder desde una perspectiva transregional

- Conclusiones

- Bibliografía y fuentes consultadas

1. Introducción

La búsqueda de la frase “geopolítica del populismo” en internet puede conducir a dos obras distintas pero complementarias en el análisis global de este fenómeno sociopolítico. La primera es la de Guadalupe Salmorán Villar titulada Populismo: Historia y Geografía de un Concepto, publicada en 2021, obra que ofrece una visión profunda y contextualizada del populismo a través de su evolución histórica, sus manifestaciones geográficas y su base teórica, destacando la riqueza y complejidad del populismo como concepto. La segunda obra es Geografía del Populismo: un recorrido por el universo del populismo desde sus orígenes hasta Trump, publicada en 2017 y coordinada por Ángel Riveiro, Javier Zarzalejos y Jorge del Palacio.

En contraste, una búsqueda de “populismo geopolítico” puede dirigir a un trabajo del ex director del European Council of Foreign Relations (ECFR) en Madrid, Francisco de Borja Lasheras, quien en un artículo del 2018 en la revista Letras Libres, explora los “cinco dogmas del populismo geopolítico”. Ahí se adopta una visión más clásica de la geopolítica, basada en la determinación estatal y la representación de los poderes regionales como entidades vivas con necesidades distintas. Además, se emplea una definición genérica del populismo, considerándolo como una forma y un lenguaje político específico. Si bien este análisis puede parecer limitado y simplista en ciertos aspectos, la idea de una intersección entre la geopolítica y el populismo resulta sugerente.

La geografía política, como demuestra el trabajo de John Agnew y Michael Shin (2017), basado en la tradición de la geografía electoral, ofrece una perspectiva geopolítica que pone de relieve las variaciones y dependencias geográficas del populismo. Con el objetivo de profundizar en la “espacialización” del populismo a través de su vinculación con la geopolítica, esta investigación busca principalmente contribuir al análisis del populismo desde una perspectiva de la geografía política basada en el enfoque de los sistemas-mundiales. Este enfoque se diferencia de otras perspectivas que tienden a centrarse en las bases sociales de la política, ya que las sitúa en el contexto de dinámicas y estructuras amplias que guardan una estrecha relación con la economía mundial capitalista (Gates, 2018).

La argumentación se estructura en tres secciones: en la primera, se realiza una contextualización histórico-estructural y espacial del populismo; posteriormente, se presentan los planteamientos del enfoque de geografía política que adopta el análisis de los sistemas-mundiales para, en una tercera parte, analizar la geografía política del populismo. Finalmente, se concluye con algunas reflexiones de cierre.

2. La contextualización histórico-estructural y espacial del populismo en el contexto de la economía mundial capitalista

El populismo, como categoría política, permite estudiar las complejidades de la política y nutre la discusión en torno a la democracia en las ciencias sociales. Aunque es innegable que, según lo señalado por Forti (2021), “el populismo se ha convertido en un cajón de sastre donde colocar todo lo que no encaja con el pensamiento y la práctica política tradicional” (p. 29), llevando a académicos como Chamosa (2013) a abogar por la eliminación del uso del término en los textos de historia latinoamericana debido a su fuerte carga de prejuicios contra todo lo que se aparta de la racionalidad burguesa global. Es crucial reconocer que esta crítica se dirige a un síntoma y no al problema subyacente: la falta de atribución de una capacidad explicativa al término en un mundo cada vez más complejo, donde coexisten diversas manifestaciones de populismo. Abordar este desafío implica realizar un análisis más matizado y obtener una comprensión más profunda de las múltiples formas en que el populismo se manifiesta en el espacio-tiempo.

Nadia Urbinati parte de una perspectiva teórica en la que el populismo es considerado “una transmutación de los principios democráticos de la mayoría y el pueblo, cuyo objetivo es celebrar un subconjunto del pueblo como oposición de otro, a través de un líder que lo representa y un público que lo legitima” (2020, p. 197), y señala que la bibliografía contemporánea en torno a este concepto puede dividirse en dos bloques: el primero, inscrito en el campo de la historia política y las ciencias sociales comparativas; y el segundo, en el campo de la teoría política y la historia conceptual. Esta división da como resultado final que haya muchos populismos, por lo tanto, la pluralidad de perspectivas con las que se analiza este fenómeno ha hecho que la definición del concepto sea variante de acuerdo con el enfoque desde el que se analice.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, las interpretaciones predominantes del término a menudo tienen una connotación negativa (Madureira, 2020). Según Enrique Dussel (2020), en América Latina, los grupos conservadores y las élites utilizan la etiqueta de “populismo” como un epíteto peyorativo para criticar cualquier medida o movimiento político y social que cuestione la globalización y el paradigma neoliberal predominante. Desde esta perspectiva, cualquier movimiento o fuerza política antineoliberal es calificado como populista. En Europa y Estados Unidos se tiende a asociar la etiqueta “populista” principalmente con la derecha radical, “hasta el punto de considerarla una característica fundamental para su propia definición” (Forti, 2021, p. 28). Este escenario guarda similitudes con lo expresado por Dussel.

En la actualidad, las nuevas ultraderechas son a menudo etiquetadas como populistas debido a su retórica en contra del grupo de poder y su resistencia a la globalización y al orden internacional liberal, en defensa de la nación, la soberanía y la comunidad (Sanahuja y Stefanoni, 2023). El mote de “populista” es utilizado de manera propagandística para desacreditar a movimientos políticos que critican las tendencias económicas y sociales predominantes. Esta calificación despectiva se orienta a normalizar la política neoliberal, relegando a los movimientos críticos (Agnew y Shin, 2017).

Como argumenta de manera convincente Preciado (2021), las causas y resultados de los movimientos populistas experimentan notables variaciones según los contextos en los que emergen y evolucionan, sin embargo, al estar inmersos en un mismo marco de globalización neoliberal, no es de sorprender que las resistencias y el descontento desde la derecha como desde la izquierda, tanto en Europa y Estados Unidos como en América Latina y el Caribe, se expresen en un discurso que frecuentemente es etiquetado como populista.

Uno de los desafíos al abordar la conceptualización del populismo radica en relegar la historia a un segundo plano. A menudo se define el populismo basándose únicamente en sus manifestaciones contemporáneas, descuidando el contexto histórico en el que surge. Por esta razón, en la aproximación a un fenómeno tan complejo como el populismo, es crucial no solo conceptualizarlo, sino también contextualizarlo. Al ubicar los fenómenos actuales en un marco histórico y espacial, les otorgamos un significado más profundo y ampliamos nuestra perspectiva. En este sentido, el enfoque histórico de Finchelstein (2019), que considera al populismo como “una forma de democracia autoritaria que surgió originalmente como una reformulación de posguerra del fascismo” (p. 115), es innovador y sugerente.

Finchelstein, en su libro Del fascismo al populismo en la historia (2019), sostiene que el populismo se consolidó como régimen en el momento en que el fascismo dejó el escenario global. Dentro del marco histórico y espacial delineado por aquel autor, los regímenes fascistas encontraron su consolidación inicial en Europa, personificados por líderes como Benito Mussolini en Italia y Adolf Hitler en Alemania. En contraste, los regímenes populistas surgieron primero en América Latina, siendo liderados por figuras como Juan Domingo Perón en Argentina y Getulio Vargas en Brasil, tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, como señala Finchelstein, más que una mera forma de posfascismo democrático, el populismo en el poder era un fenómeno político nuevo para una nueva etapa histórica.

Desde esta perspectiva histórica del populismo, que trasciende la época de su surgimiento como régimen político y puede aplicarse para comprender nuevas experiencias, se establece una conexión con el pasado a través de una compleja red de continuidades temporales. En este orden de ideas, Finchelstein (2019) propone que hay cuatro fases pos-1945 de lo que se puede considerar el populismo moderno:

- El populismo clásico, que incluye a Juan Domingo Perón en la Argentina (1946-1955 y 1973-1974), a la segunda etapa de Getulio Vargas en Brasil (1951-1954) y a Jorge Eliécer Gaitán en Colombia a finales de los años 1940).

- El populismo neoliberal o neopopulismo, donde destacan los Gobiernos de Carlos Menem en la Argentina (1989-1999), Fernando Collor de Mello en Brasil (1990-1992), Alberto Fujimori en Perú (1990-2000) y Silvio Berlusconi en Italia (1994-1995, 2001-2006 y 2008-2011).

- El populismo neoclásico de izquierda, con Hugo Chávez en la vanguardia (1999-2013), las administraciones Kirchner en la Argentina (2003-2015), Rafael Correa en Ecuador (2007-2017), Evo Morales en Bolivia (2006-2019), Podemos en España y Syriza en Grecia.

- El populismo neoclásico de derecha y extrema derecha, en donde se encuentran el segundo mandato de Viktor Órban (2010-), Donald Trump en Estados Unidos (2017-2021), Marine Le Pen y la Agrupación Nacional en Francia, Giorgia Meloni y Hermanos de Italia, el mandato presidencial de Recep T. Erdoğan en Turquía (2014-), entre otros.

Estas fases delinean dos tipos de populismo en el siglo XXI: de protesta excluyente (neoclásico de derecha y extrema derecha), y de proyecto incluyente (neoclásico de izquierda) (Puhle, 2020). Los populismos de protesta excluyente predominan especialmente en Europa y Estados Unidos, aunque también pueden surgir en otras regiones (como Jair Bolsonaro en Brasil y Narendra Modi en India). Los de proyecto incluyente prevalecen en países menos desarrollados, con agendas anti imperialistas, nacionalistas, revolucionarias y reformistas, a menudo basadas en enfoques “neodesarrollistas”, pero también emergen en países con un mayor nivel de desarrollo (como Podemos en España y Syriza en Grecia). Esta diferenciación no implica que los populismos de derecha y extrema derecha carezcan de proyectos sustentados en distintas visiones del Estado, la política y lo político, ni que los populismos de izquierda omitan agendas basadas en la protesta.

En cambio, esta distinción busca destacar los populismos de protesta excluyentes presentes en Europa y Estados Unidos. En estos casos, los partidos y líderes políticos se apropian del concepto de “pueblo” e intentan monopolizar para legitimar la naturaleza antiliberal de sus regímenes (Preciado, 2021). Por otro lado, se resalta el populismo de proyecto incluyente en América Latina, donde se utiliza la noción del retorno del “pueblo” como sujeto histórico. Este se identifica con la nación y con el Estado como referencia fundamental para construir estrategias “neodesarrollistas” pertinentes para la nueva situación global y regional a principios del siglo XXI (Calderón y Castells, 2019).

La principal diferencia entre ambos tipos de populismo en el siglo XXI radica en la percepción y utilización de los conceptos de “pueblo” y “nación”. Los populismos de protesta excluyente fundamentan su visión en el etnos, considerando al pueblo como una identidad nacional de carácter étnico y cultural (Finchelstein, 2019). Este populismo se asocia con un nacionalismo supremacista, racista, blanco y patriarcal que ve a la democracia moderna como excesivamente inclusiva, abogando por la exclusión basada en criterios étnicos y culturales, tendiendo hacia el fascismo del siglo XX (Madureira, 2020).

Por otro lado, los populismos de proyecto incluyente ven al pueblo como una identidad política, basada en el demos, buscando una profundización o radicalización de la democracia al considerarla como limitada y luchando por su expansión para incluir a grupos excluidos (Madureira, 2020). En términos de la idea de nación, el populismo de proyecto incluyente busca reivindicar la autonomía y la independencia nacionales, evitando posturas excluyentes y adoptando cada vez más perspectivas plurinacionales, interculturales, antipatriarcales, decoloniales, y que reconocen el poder de la naturaleza y la cultura con una visión civilizacional.

Esta perspectiva se aleja del enfoque de Finchelstein sobre la globalidad del populismo, que elige no segmentar los populismos por regiones, al considerarlo un fenómeno político transnacional, ello sin ignorar sus variaciones nacionales. Sin embargo, el desafío de no categorizarlos según el nivel de desarrollo de las regiones reside en el riesgo de ignorar los elementos que conectan la relación histórico-estructural entre desarrollo y subdesarrollo. Estos elementos revelan los fundamentos materiales que respaldan la supremacía del centro a partir de la capacidad industrial, tecnológica y de conocimiento para explotar a la periferia. Mientras que la periferia, por otro lado, se posiciona en la economía mundial como proveedora de materias primas sin procesar y como receptora de productos manufacturados con valor agregado, lo que se traduce en la obtención de ganancias en constante crecimiento para los países industrializados (Gandásegui y Preciado, 2017).

En este sentido, la contextualización histórica y espacial del populismo no es suficiente, sino que requiere también su conexión y posición dentro de la economía mundial capitalista. Por esta razón, en sintonía con algunos planteamientos de Finchelstein, Puhle (2020, p. 75) destaca la importancia de atender los siguientes elementos de los populismos modernos:

- Surgen como reacciones a una crisis en el sistema económico o régimen político existente, así como a la disminución de la influencia de las élites y partidos políticos tradicionales, en una fase que puede ser caracterizada como de reorientación o reorganización.

- Conforman un fenómeno recurrente que tienen sus momentos, ya sean olas, ciclos o periodos, a través de los cuales cambian y se adaptan a las nuevas circunstancias políticas, económicas y sociales.

- Son variados y pueden mostrar una superposición, continuidad y yuxtaposición con otras oleadas, por lo que las líneas de larga duración cobran relevancia. Un ejemplo es el Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, que comparte ciertas características con el populismo histórico de la primera mitad del siglo XX, en especial con la figura de Juan Domingo Perón en Argentina.

En resumen, el populismo no cuenta con una definición precisa, pero sí posee una geografía política concreta, no solo a nivel espacial, sino también a nivel analítico. En este sentido, Preciado (2021) sugiere que se puede hacer una distinción conceptual entre las teorías liberales democráticas anglo-eurocéntricas y las teorías políticas con orígenes epistemológicos en el Sur Global. En este tenor, la conceptualización del populismo presenta más desafíos para su análisis geopolítico que su contextualización.

Por tanto, en lugar de restringir los alcances de este trabajo a una definición rígida del populismo, se considera que un gobierno o movimiento es populista si cumple con los elementos del populismo moderno mencionados anteriormente, y con los siguientes rasgos comunes: la idea de que el líder es la personificación del pueblo; la identificación del movimiento y los líderes con el pueblo como un todo; la acción de hablar en nombre del pueblo y contra las élites gobernantes o la clase política tradicional; y presentarse a sí mismos como defensores de la verdadera democracia.

3. El enfoque de geografía política que adopta el análisis de los sistemas-mundiales

En un intento por ofrecer una geografía política teóricamente informada para proporcionar una fuerte coherencia al estudio de las relaciones entre espacio y poder, y por ende de la geopolítica, Taylor y Flint (2018) proponen el análisis de los sistemas-mundiales como el enfoque teórico adecuado para sustentar la subdisciplina. Según Taylor, se requiere un enfoque que vaya más allá de la explicación del “mundo” en términos de Estados-naciones o sus economías “nacionales” (Cairo, 1997). En la perspectiva geográfico-política que elabora Taylor, se considera al mundo como un sistema espacial de centros, periferias y “semiperiferias”, estrechamente interrelacionados entre sí, que cambian al ritmo de los ciclos de auge y crisis a los que está sometida la economía mundial capitalista.

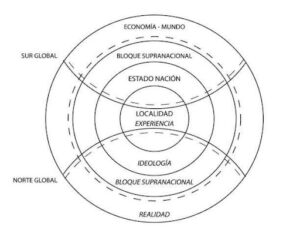

Desde esta perspectiva, las acciones de las personas, individualmente y en grupo, construyen diferentes geografías políticas en un marco de “multiescalaridad” conformado por: la escala de la realidad, que representa la estructura de la economía mundial capitalista; la escala de la ideología, que consiste en la construcción material e ideológica del Estado-nación; y la escala de la experiencia, ubicada en la localidad como escenario de la experiencia vivida (véase figura 1). La escala decisiva en el análisis, como señala Cairo (1997), es la de la economía-mundo y no la estatal que predominaba en la geopolítica clásica. Esto representa un quiebre con la tradición clásica de las Relaciones Internacionales, la cual se centraba en el estudio de las relaciones internacionales a través del prisma del Estado-nación como su unidad principal de análisis.

Figura 1. Esquema multiescalar de la geografía política contemporánea

Nota. Tomado de La construcción de una geopolítica crítica desde América Latina y el Caribe. Hacia una agenda de investigación regional [Imagen] de Jaime Preciado Coronado y Pablo Uc, 2010, Geopolítica(s), p. 79.

La imagen de la figura 1, elaborada por Preciado y Uc (2010), incorpora una cuarta escala supranacional y una quinta escala que subraya a la región subnacional como escala de proximidad. Además, se destaca una geopolítica compleja sensible a la identificación de un Norte Global, vinculado a una espacialidad que reúne a las grandes cúpulas y élites de poder tanto en Norte como en el Sur, y un Sur global, que representa una espacialidad en la que se aglutinan las clases trabajadoras y campesinas, los movimientos sociales de distinta índole, los migrantes indocumentados, los segregados en bastiones de pobreza, entre otros que en conjunto enfrentan la negación de ciudadanía.

En este marco, los populismos de protesta excluyente se manifiestan principalmente en el Norte Global, correspondiente a los países altamente desarrollados, mientras que los populismos de proyecto incluyente se ubican en el Sur Global, caracterizados por haber padecido o seguir padeciendo formas de dominación política por parte de otros países y presentar niveles socioeconómicos inferiores en comparación con las poblaciones del Norte (Brun, 2018).

Según sostiene Taylor, esta elección de escala se debe a que “aceptar tales unidades espaciales [los Estados] como dadas y entonces basar la teoría y el análisis sobre ellos es tomar partido, ser parcial en los hallazgos a favor de aquellos grupos a los que mejor sirve la actual organización espacial” (Cairo, 1997, p. 58). Es algo similar a lo que sucede en las Relaciones Internacionales, donde las fuentes teóricas “no reflejan la distribución de los temas porque son a la vez demasiado estrechas y demasiado dominantes, lo que marginaliza los trabajos y las visiones provenientes del Sur” (Brun, 2018, p. 43).

Según Taylor (1991), un rasgo común que caracterizó la revitalización de la geografía política a partir de 1975 fue la prevalencia del uso de la escala geográfica como un marco organizativo fundamental. En ese período, la mayoría de los libros adoptaron una estructura tridimensional de escalas: local/urbana, nacional/estatal e internacional/global. No obstante, como señala Taylor, a diferencia del análisis de los sistemas-mundiales, donde se puede encontrar tanto una justificación general para el uso de escalas geográficas como una interpretación particular para estas tres escalas de análisis, en la disciplina de las Relaciones Internacionales esta organización tripartita estado-céntrica se considera no problemática (1991).

Otro punto importante para destacar es que, a diferencia de algunos enfoques en los que los países son equiparados con sociedades individuales, este enfoque geográfico-político adopta el concepto de un “sistema-mundo”. De acuerdo con Taylor (1991), “el sistema-mundo moderno es capitalista porque la lógica primordial del cambio social es la incesante acumulación de capital” (p. 393). En términos concretos, se define como una división espacial jerárquica del trabajo que, a nivel más general, divide el mundo en tres zonas: el centro, la periferia y la “semiperiferia”. Estas zonas se constituyen como procesos complejos y no necesariamente como áreas, regiones o países (Flint y Taylor, 2018). Gran parte del análisis de sistemas-mundiales consiste en entrelazar esta jerarquía espacial con la jerarquía de clases derivada del modo de producción (Taylor, 1991). El sistema-mundo moderno, también conocido como economía-mundo capitalista, tiene un alcance global en la actualidad (Flint y Taylor, 2018).

Es precisamente el carácter global del sistema-mundo moderno donde la problematización de la proyección del poder en el espacio encuentra un atractivo especial. Hay tres elementos básicos del sistema-mundo moderno, en los cuales debe basarse todo análisis que se realice utilizando este enfoque teórico (Flint y Taylor, 2018):

- La economía mundial consiste en un único mercado mundial, que es capitalista. Esto significa que:

- La producción se orienta hacia el intercambio en lugar del consumo

- Los productores compiten en el mercado para obtener el mejor precio, lo que lleva a una competencia económica.

- Los productores eficientes pueden reducir los precios para ganar cuota de mercado y eliminar competidores

- A largo plazo, el mercado mundial influye en la cantidad, tipo y ubicación de la producción, resultando en un desarrollo económico desigual a nivel global.

- A diferencia de un único mercado mundial, en la economía mundial siempre ha habido varios Estados interactuando en un sistema interestatal. El sistema interestatal es un componente necesario de la economía mundial, que proporciona al capital una maniobrabilidad que no es posible en un sistema políticamente unificado, es decir, en un “imperio-mundial” (Taylor, 1991). Esto no implica que Estados individuales poderosos no tengan la capacidad de distorsionar el mercado en interés de su grupo capitalista nacional, ya sea dentro de sus propias fronteras o más allá de ellas, durante un breve período de tiempo.

- Los procesos de explotación que funcionan en la economía mundial siempre operan en un formato tripartito. Esto se debe a que, en cualquier situación de desigualdad, tres niveles de interacción son más estables que dos niveles de confrontación. Desde una perspectiva geográfico-política, el concepto de “semiperiferia” desarrollado por Wallerstein marca una distinción entre los extremos del bienestar material en la economía mundial moderna, que se encuentra dividida en el centro y la periferia.

Pese a lo anterior, Cairo (1997) sostiene que, “en la medida en que se intenta investigar la dinámica global de la economía-mundo se traslada a un segundo plano, conscientemente o no, el papel de los procesos políticos que se siguen produciendo en el contenedor del Estado-nación” (p. 59). No obstante, Flint y Taylor (2018) argumentan que el valor de un enfoque de geografía política que adopta el análisis de los sistemas-mundiales reside en las ideas que ofrece sobre la espacialidad del poder. De acuerdo con estos autores, la política es un componente integral de este enfoque, ya que la construcción de la escala geográfica es una política tanto de resistencia como de mantenimiento de la economía-mundo. En este orden de ideas, la propuesta de una geometría del poder sienta las bases para el análisis del carácter multiescalar, territorial y en red que define la espacialidad de los populismos del siglo XXI.

4. La geografía política del populismo: interacciones y dinámicas de la espacialidad del poder desde una perspectiva “transregional”

El enfoque de geografía política que adopta el análisis de los sistemas-mundiales mediante el cual se puede analizar la espacialidad del populismo y su proyección de poder en el espacio, requiere que distingamos tres expresiones de poder que son diferentes, pero que operan conjuntamente (Flint y Taylor, 2018):

- El poder como capacidad inscrita: lo poseen intrínsecamente individuos, grupos y otras instituciones en función de su posición relativa respecto a otros individuos, grupos e instituciones.

- El poder como recurso: la capacidad de movilizar el poder para determinados fines.

- El poder como estrategia, prácticas y técnicas.

Estas diversas conceptualizaciones del poder no solo se complementan mutuamente, sino que también interactúan con otros actores como individuos, grupos o instituciones. El poder, según subrayan Flint y Taylor (2018), se ejerce cuando una entidad influye sobre otra, por lo tanto, resulta beneficioso en cualquier análisis político-espacial considerar la geometría del poder, es decir, la forma en que los individuos se sitúan e interactúan dentro de las redes y estructuras de poder.

Existen tres formas de conceptualizar geográficamente la geometría del poder (Flint y Taylor, 2018): 1) territorialmente, donde el poder se ejerce controlando el territorio, y los distintos territorios interactúan en la relación al poder; 2) a través de redes, donde el poder recae en mantener la red y el control del flujo o movilidad; y 3) la escala geográfica, la cual está conformada por la escala de la realidad, la escala de la ideología y la escala de la experiencia.

Desde fines del siglo XIX en Estados Unidos y Rusia, los primeros populismos han representado el arquetipo de protesta en primer lugar (en una economía más avanzada), y el de proyecto en segundo lugar (en una economía en desarrollo). Lo que ambos tenían en común era su surgimiento como reacción a los procesos de modernización y de cambio social (Puhle, 2020). El resultado del descontento social a escala local (escala de la experiencia) era producido por los cambios tecnológicos y políticos a escala del sistema-mundial (escala de la realidad).

Otro ejemplo es el populismo clásico o “histórico” en América Latina. Como señala Dussel (2020), la coyuntura económica y política global, especialmente a raíz de las guerras mundiales en 1914 y 1949, y la crisis económica de 1929, provocó un cambio geopolítico significativo en la región latinoamericana. La lucha por la hegemonía en la escala del sistema-mundial (escala de la realidad), hizo que la dominación del centro sobre la periferia colonial o poscolonial de América Latina tuviera que disminuir. En este contexto, según lo planteado por Cardoso y Faletto (2007), en los países más urbanizados de la región nacieron empresas industriales que produjeron bienes de difícil importación en un periodo llamado “desarrollo hacia dentro” que se acentúa durante la Segunda Guerra Mundial y se manifiesta en su plenitud durante la década de 1950 (escala de la ideología).

En esta escala de análisis, figuras prominentes como Getulio Vargas y Juan Domingo Perón lideraron procesos de “pacto social”, en los cuales una burguesía nacional incipiente crecía en paralelo a la consolidación de una clase obrera y la organización de los campesinos (Dussel, 2020). Esta nueva constelación política, económica, social y cultural que se denominó “populismo” se tradujo a escala local (experiencia) en la presión de las masas hacia la participación política y la distribución económica y social (Cardoso y Faletto, 2007).

En la actualidad, la geometría del poder en términos territoriales, a través de redes y a múltiples escalas, es más evidente que nunca en Europa y Estados Unidos, por un lado, y en América Latina, por el otro. En los populismos de protesta excluyente, que son característicos, aunque no exclusivos de los países con mayores niveles de desarrollo y un pasado o presente imperialista, el territorio desempeña un papel central. En Europa, donde se observa una correlación entre populismo e inmigración, y donde la recuperación de la soberanía y el nativismo están relacionados con el territorio, el populismo de protesta excluyente define la pureza del pueblo principalmente en términos etno-religiosos. Al respecto, Kaya (2017) argumenta que la cuestión de la inmigración ocupa un lugar central en el discurso y los programas de todos los populismos de protesta excluyente en el continente europeo.

En Estados Unidos, la situación es análoga. Basurto (2021) argumenta que el lema “Make America Great Again” encarna un llamado a la movilización electoral, alegando que la élite política y las grandes corporaciones han dañado al pueblo estadounidense. Este daño no solo proviene de la concentración significativa de capital en manos de estas corporaciones, sino también de su tendencia, influenciada por el mercado mundial en el que compiten, a exportar parte de este capital junto con las fuentes de empleo. Además, Basurto subraya que, en el discurso de Donald Trump, los migrantes, especialmente aquellos de origen musulmán y latinoamericano, son presentados como una amenaza, no solo para la seguridad nacional, sino también para la seguridad laboral del pueblo estadounidense.

En América Latina, el poder expresado a través del control territorial en los populismos de proyecto incluyente, se manifestó en una política de recuperación de recursos naturales, defensa de la soberanía frente a las potencias extranjeras y la promoción de solidaridad entre Gobiernos con orientación ideológica progresista. El ascenso de China en la economía mundial generó un mercado de gran envergadura para las exportaciones de la región. Como destacan Calderón y Castells (2019), América Latina aprovechó la bonanza en los precios de las commodities, impulsada por la creciente demanda de China, India y otros mercados emergentes para modernizar su estructura productiva, mejorar su competitividad en la economía mundial y modificar sus patrones de dependencia con respecto a Estados Unidos.

En los populismos de ambos lados del Atlántico, particularmente en Europa y América Latina, destaca la emergencia y cuestionamiento de bloques supranacionales que se caracterizan por tener una “nueva proyección geopolítica que rebasa la dimensión económica y comercial, y abarca[r] una negociación creciente de ámbitos de poder político entre el centro y la periferia del sistema-mundo, frente a las todavía persistentes expresiones de fragmentación geoeconómica y social” (Preciado y Uc, 2010, p. 57).

La cumbre de partidos y figuras afines a la derecha y extrema derecha europea fue celebrada en la ciudad alemana de Coblenza, el mes de enero de 2017, siendo un caso paradigmático que ilustra el papel de las redes transnacionales como forma de cuestionamiento a los bloques supranacionales como sucede con la Unión Europa. En esa cumbre de 2017, personalidades como Marine Le Pen del antes llamado Frente Nacional (FN) y el líder del Partido por la Libertad (PVV), Geert Wilders, plantearon la necesidad de liberar a los pueblos europeos del autoritarismo de Bruselas, para así recuperar el poder y su destino. Sin embargo, como señala Colomina (2017), “el asalto político que estas fuerzas xenófobas y euroescépticas esperan lograr en las distintas citas electorales del año, también se pagó con fondos europeos, según admiten fuentes de la Eurocámara” (Valero, 2017).

En lo que respecta a América Latina, el populismo de proyecto incluyente guarda una estrecha relación con la integración regional. De acuerdo con Hernández (2022), al menos desde mediados del siglo XX, la resiliencia del regionalismo latinoamericano ha estado sustentada en la persistencia de los movimientos políticos populistas. Estos populismos buscan extender al ámbito regional las políticas de desarrollo como la industrialización por sustitución de importaciones y la planificación estatal, así como la ampliación de derechos y servicios para los sectores populares. En esta línea de pensamiento, la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) es una clara muestra de regionalismo populista de proyecto en el que un bloque supranacional busca hacer frente al contexto de la globalización neoliberal y al transnacionalismo en el que las redes trascienden el territorio estatal.

Finalmente, en tanto enfoque histórico y socioeconómico centrado en las circunstancias externas e internas que moldean a los populismos en múltiples escalas de los espacios geopolíticos; la escala geográfica, como la tercera dimensión de la geometría del poder, proporciona una interpretación más completa de las motivaciones subyacentes tanto de los populismos de protesta excluyente como de los de proyecto incluyente en el siglo XXI. En la actual economía mundial, como sostienen Taylor y Flint (2018), los acontecimientos cruciales que estructuran nuestras vidas se producen a escala global. La crisis del neoliberalismo, los desajustes de la globalización y el alza de los precios de las materias primas propiciaron la llegada al gobierno de una constelación de nuevos actores políticos con una amplia base social, impulsando un populismo de proyecto neodesarrollista en países como Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador.

En Estados Unidos, la irrupción del populismo como fenómeno electoral que llevó a Donald Trump a la presidencia se explica en gran medida por cambios tecnológicos disruptivos e innovadores, por la transformación de la economía industrial en una de servicios y por la pérdida de más del 25% de los empleos en las industrias manufactureras debido al offshoring y las dinámicas del mercado mundial (Vargas, 2017). Por otro lado, en Europa, la crisis de 2008, prolongada por la crisis del euro y la crisis de refugiados en 2015 y 2016, creó un entorno propicio para exacerbar emociones y atraer a un público en busca de soluciones fáciles y un chivo expiatorio al cual responsabilizar por los problemas locales que se producen a escala global (Pérez, 2020).

En este orden de ideas, el enfoque de geografía política que adopta el análisis de los sistemas-mundiales permite explorar la intersección entre la geopolítica y el populismo, dos fenómenos que, a primera vista, pueden parecer divergentes pero que, al examinarlos desde una perspectiva más amplia y a través de las distintas escalas de la espacialidad, revelan conexiones fundamentales. Desde los primeros populismos a fines del siglo XIX en Estados Unidos y Rusia, hasta los populismos actuales en Europa, América Latina y Estados Unidos, observamos cómo el contexto histórico y socioeconómico moldea la naturaleza y la geometría del poder populista que se despliega territorialmente, a través de redes y en escalas diversas, lo que influye profundamente en cómo las personas se relacionan con el poder en sus vidas cotidianas.

Concluyendo, esta aproximación permite comprender que el populismo, lejos de ser un fenómeno aislado, está arraigado en las dinámicas de poder y espacio a múltiples escalas. La geopolítica, como campo de estudio que analiza la relación entre poder y espacio, es una herramienta valiosa para comprender las motivaciones y las manifestaciones del populismo en nuestra compleja realidad global. Al integrar estas perspectivas en la geografía política que adopta el análisis de los sistemas-mundiales podemos enriquecer nuestro análisis y fomentar un entendimiento más holístico de estos fenómenos políticos contemporáneos.

5. Conclusiones

En este trabajo se empleó el enfoque de geografía política basado en el análisis de sistemas-mundiales de Colin Flint y Peter J. Taylor para explorar la conexión entre geopolítica y populismo. Este enfoque se utilizó para enriquecer el estudio del populismo desde una perspectiva espacial que no estuviese centrada únicamente en la coyuntura presente, sino que incorporara procesos de mediana o larga duración en el marco de la economía mundial capitalista. La clasificación dual del populismo en términos de proyecto incluyente y protesta excluyente nutrió este enfoque al incorporar al modelo analítico los elementos que conectan la relación histórico-estructural entre desarrollo y subdesarrollo.

Al abordar el populismo dentro de un contexto geográfico más amplio que pueda integrar aspectos económicos, como los procesos del centro y la periferia donde surgen y evolucionan, así como aspectos históricos que consideren los ciclos y períodos de cambio y adaptación a nuevas circunstancias políticas, económicas y sociales, podemos obtener una comprensión más profunda de las interacciones y dinámicas en la espacialidad del poder en el populismo contemporáneo. Los modelos que no toman en cuenta la dimensión espacial en los estudios sobre populismos, y que tienden a centrarse más en aspectos ideológicos (Mudde y Rovira, 2017; Müller, 2017), facilitan que se identifique cualquier “objeto político no identificado” como populista (Forti, 2021).

Una de las limitaciones más notables de este enfoque “ideacional”, que concibe al populismo como una ideología delgada que divide la sociedad en dos campos homogéneos y antagónicos (el pueblo frente a la élite) y postula que la política debe ser la expresión de la voluntad general del pueblo (Mudde y Rovira, 2017), radica en su falta de consideración hacia la realidad político-espacial e histórica de los países periféricos y los países centrales.

La dicotomía entre élite y pueblo, presente tanto en la periferia como en el centro, no puede ser considerada únicamente como una estrategia de polarización “populista”, sino más bien como el desenlace de la desigualdad originada por el sistema político y económico global. Para comprender y abordar eficazmente estas dinámicas sociales, es esencial ir más allá de la superficie política y considerar las estructuras fundamentales que perpetúan la desigualdad social a escala mundial, regional y en los estados nacionales.

En este sentido, reducir el populismo a una simple “imaginación moralista de la política, una forma de percibir el mundo político que sitúa a un pueblo moralmente puro y totalmente unido […] en contra de las élites consideradas corruptas o moralmente inferiores de alguna otra forma” (Müller, 2017, p. 33), limita la capacidad explicativa del término. Siguiendo la línea de pensamiento de Preciado (2021), se podría argumentar que los enfoques teóricos predominantes que suelen clasificar los regímenes populistas basándose en el ideal de la democracia liberal, a menudo no consiguen integrar la historia social con el sistema de actores y sus estrategias para ejercer el poder político en los ámbitos del Estado y la sociedad.

La aproximación al populismo presentada en este trabajo no busca abarcar todos los aspectos inherentes al fenómeno, como su relación con la democracia o las instituciones políticas, sino más bien contribuir al estudio del populismo desde una perspectiva geopolítica que contemple las variables de poder y espacio subyacentes, haciendo énfasis en las dinámicas y estructuras más amplias que guardan una estrecha relación con la economía mundial capitalista.

6. Bibliografía y fuentes consultadas

Agnew, J. y Shin, M. (2017). Spatializing Populism: Taking Politics to the People in Italy. Taylor and Francis Journal, 107(4), 915-933. https://ideas.repec.org/a/taf/raagxx/v107y2017i4p915-933.html

Arenas, N. (2006). El proyecto chavista. Entre el viejo y el nuevo populismo. Desacatos, (22), 151-170.

Basurto, A. (2021). Donald Trump, el populismo como farsa en los Estados Unidos

de América. Revista de Relaciones Internacionales, UNAM, (140), 117-136.

Borja, F. (10 de febrero de 2018). Los cinco dogmas del populismo geopolítico. Letras Libres. https://letraslibres.com/politica/los-cinco-dogmas-del-populismo-geopolitico/

Brun, E. (2018). El cambio en las relaciones internacionales mediante las relaciones Sur-Sur: los lazos de Brasil, Chile y Venezuela con los países en desarrollo de África, Asia y Medio Oriente. El Colegio de México.

Cairo, H. (1997). Los enfoques actuales de la geografía política. Espiral, 7(9), 49-72.

Calderón, F. y Castells, M. (2019) La nueva América Latina. Fondo de Cultura Económica.

Cardoso, F.H. y Faletto, E. (2007). Dependencia y desarrollo en América Latina. Siglo XXI Editores.

Chamosa, O. (2013). Populismo: crítica a la utilidad de un concepto peyorativo. Nuevo Mundo Mundos Nuevos. https://doi.org/10.4000/nuevomundo.64836

Colomina, B. (2017). Privacidad y Publicidad en la Era de las Redes Sociales. ARQ.

Dodds, K. (2019). Geopolitics: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Dussel, E. (2020). Cinco tesis sobre el “populismo”. En De la Peña, J.; Leyva, G.; Lutz-Bachmann, M. y Ortega, A. (corrds.), Populismo y globalización en el siglo XXI. Siglo XXI Editores/El Colegio Nacional, 47-61.

Finchelstein, F. (2019). Del fascismo al populismo en la historia. Taurus.

Flint, C. y Taylor, P. J. (2018). Political Geography: World-Economy, Nation-State, and Locality. Routledge.

Forti, S. (2021). Extrema derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla. Siglo XXI de España Editores.

Gandásegui, M. A. y Preciado, J. A. (2017). Introducción. La sociología latinoamericana y las ciencias sociales: hegemonía, debate democrático y neoconservadurismo. En Gandásegui, M. A. Hijo y Preciado, J. A. (Coords.), Hegemonía y democracia en disputa. Trump y la geopolítica del neoconservadurismo. Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades/Coordinación Editorial, 15-49.

Gates, L. (2018). Populism: A Puzzle Without (and for) World-Systems Analysis. Journal of World-Systems Research, 24(2), 325-336.

Hernández, D. (2022). La supervivencia del Mercosur: entre la aberración institucional y el regionalismo populista. En G. Caetano y D. Hernández Nilson (coords.), 30 años del Mercosur: Trayectorias, flexibilización e interregionalismo. Universidad de la República/Fundación EU-LAC/Fundación Carolina/GIGA, 89-98.

Kaya, A. (2017). Populismo e inmigración en la Unión Europea. Anuario CIDOB de la Inmigración 2017, 52-79.

Madureira, M.M.S. (2020). Populismo, populismos, democracia. En De la Peña, J.A.; Leyva, G.; Lutz-Bachmann, M. y Ortega, A. (coords.), Populismo y globalización en el siglo XXI. Siglo XXI Editores/El Colegio Nacional, 97-115.

Mudde, C. y Rovira, C. (2017). Populism: A Very Short Introduction. Oxford University Press.

Müller, J. (2017). ¿Qué es el populismo?. Grano de Sal.

Pérez, T. (2020). La Unión Europea frente al discurso euroescéptico y la pandemia de covid-19. Foreign Affairs Latinoamérica. https://revistafal.com/el-populismo-europeo-del-siglo-xxi/

Preciado, J. A. (2021). Populisms: Inherently Illiberal or Plausibly Democratic? Hybrid Regimes May Offer a Complementary Approach. Politikon: The IAPSS Journal of Political Science, 48, 26-46. https://doi.org/10.22151/politikon.48.2

Preciado, J. A. y Uc, P. (2010). La construcción de una geopolítica crítica desde América Latina y el Caribe. Hacia una agenda de investigación regional. Geopolítica(s), 1(1), 65-94.

Puhle, H. (2020). Populismos en el siglo XXI. En De la Peña, J.A.; Leyva, G.; Lutz-Bachmann, M. y Ortega, A. (corrds.), Populismo y globalización en el siglo XXI. Siglo XXI Editores/El Colegio Nacional, 72-96.

Rivero, A., Zarzalejos, J., y Palacio, J. (coords.) (2017). Geografía del Populismo. Un viaje por el universo del populismo desde sus orígenes hasta Trump. Tecnos.

Salmorán, G. (2021). Populismo. Historia y geografía de un concepto. Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Sanahuja, J.A. y Stefanoni, P. (2023). Introducción. En J.A. Sanahuja y P. Stefanoni (eds.), Extremas derechas y democracia: perspectivas iberoamericanas. Fundación Carolina, 7-11.

Taylor, P. (1991). Political Geography within World-Systems Analysis. Review, 14(3), 387-402.

Toal, G. (2021). Una reflexión sobre las críticas a la Geopolítica Crítica. Geopolítica(s), 12(2), 191-206.

Urbinati, N. (2020). Yo, el pueblo. Cómo el populismo transforma a la democracia. INE/Grano de Sal.

Valero, C. (21 de enero de 2017). La ultraderecha europea une fuerzas tras la llegada de Donald Trump. El Mundo. https://www.elmundo.es/internacional/2023/09/23/650ec4d1e85ece60658b45ae.html

Vargas, A. (2017). El caso Trump. En A. Vargas Llosa (coord.), El estallido del populismo. Planeta, 25-50.