Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

¡Ya mataron a Don Bartolo! ¡Ya mataron a Don Bartolo!

Los gritos de mi prima Toña horrorizada volaban más rápido que sus pies descalzos revolviendo el polvo del sendero que conducía al centro de la comunidad.

Alguien se había cargado a Don Bartolo, el cacique del pueblo y el hombre más rico no solo de Santa Rosa sino del estado entero. Aquel que hace más de veinte años recibió como parte de su jugosa herencia, ocho haciendas con sus capataces y peones, la presidencia municipal, y con ella, el control completito de nuestras vidas.

Ese que en vida fue intocable, amaneció bajo un sol blandengue, de esos que alumbran, pero no calientan, con la panza abierta y las tripas de fuera, las piernas mordisqueadas y asomando la osamenta de entre el amasijo de sangre y carne en que se había convertido. Tenía el rostro partido y la mirada ausente.

Si siguiera con vida, lo que más le hubiese molestado al cacique es que su traje, ese traje de catrín casi aterciopelado traído desde el viejo continente, estaba lleno de tierra, hecho jirones e infestado de insectos.

Toña corrió a casa.

Al llegar a rastras, con la respiración entrecortada y los ojos vidriosos, habló.

–Mataron a Don Bartolo. Y yo vi al diablo.

Dos cachetadas le puso mi madre, aunque no supe entonces si fueron por levantarnos a todos tan temprano en domingo con sus gritos, o bien, porque creía lo que Toña decía. Y es que la miraba con un miedo en sus ojos que era imposible ocultar por mucho que lo intentara.

–Ni diablo ni que la chingada… escuincla pendeja.

Con la respiración como de caballo encabronado, la frente sudorosa, sus manos temblando y la voz rota, Toña dejó salir un llamado de auxilio desde sus labios resecos.

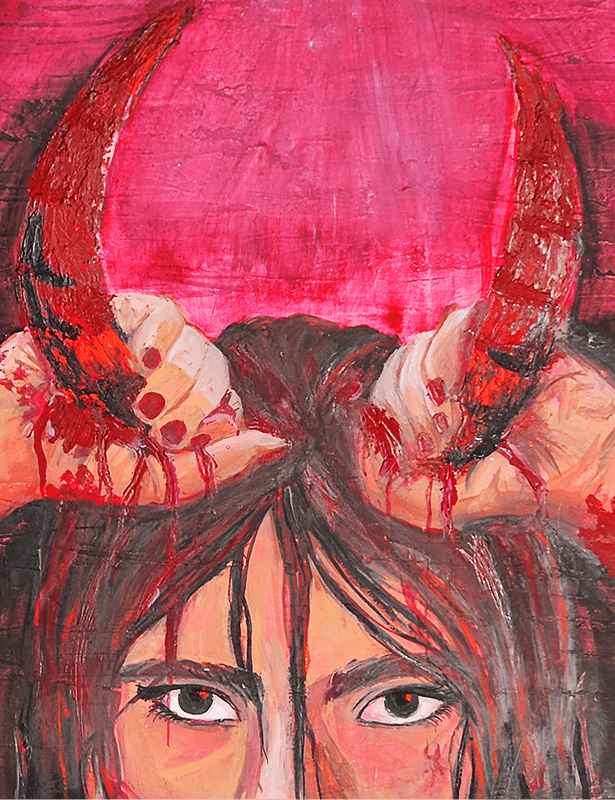

–Es que yo lo vi mamita, te lo juro. El aire apestaba a azufre, le vi sus ojos amarillos y su lengua larga, su piel roja como de lagarto, sus cuernos enormes y su voz. Su voz rasposa, burlona. Estaba sentado junto al cadáver de Don Bartolo cuando pasé por la nopalera donde me lo encontré.

Pronto la noticia de la muerte del cacique y de la visión de Toña llegaron al padre Eulalio quien no dudó en acudir a ver el cadáver.

Junto con él, mi madre, Toña y yo.

Al llegar, Don Bartolo seguía ahí. Estaba lleno de moscas y con la cabeza tan rota que si no fuese por aquellos zapatos finos que traía puestos y que nadie más en el pueblo podría traer, hubiera sido imposible reconocerlo. Eso sí, había un tumulto de mirones a los que, el olor a muerte que se respiraba en el ambiente parecía no hacerles ni cosquillas.

–¿Qué hacen? Dejen ya descansar en paz a Don Bartolo. La pobre de su mujer me ha pedido honrar la buena imagen y el buen recuerdo de su marido–, ordenó.

¿Buena imagen y buen recuerdo? En Santa Rosa podríamos ser ignorantes, pero no babosos, sabíamos que Don Bartolo no era más que un ladrón de tierras, manipulador profesional, mentiroso y hasta abusador.

–Pinche viejo culero–, decíamos entre dientes frente a la impotencia de sabernos incapaces de darle el mínimo escarmiento ya fuera por miedo, desidia o por el mero deseo de vivir, de no amanecer con un plomazo en la frente por andar de valientes.

–¿A qué hora va a ser la misa?–, preguntamos.

–¿Cuál misa? En mi parroquia no se va a oficiar ninguna misa-, aseveró el padre Eulalio con firmeza, influenciado por el juicio de las miradas sobre él.

–Que Dios, nuestro señor lo tenga en su santa gloria, y lo que aquí la niña Toña vio, no fue obra del hombre, es claro que tampoco fue un accidente, y, ni siquiera el animal más sanguinario podría causar a un cuerpo semejantes heridas. Esto está claro que lo hizo un enviado del maligno. Pero no voy yo a agitar el avispero–, explicó el cura, con el terror marcado en su rostro.

–¿Quién mató a Don Bartolo, padre?-, pregunté.

–Fue el nahual–, respondió sin titubear.

Un escalofrío nos recorrió la espina, la respiración de Toña se agitó y sus ojos agarraron, otra vez, un tono colorado.

El padre Eulalio continuó hablando.

–Es mejor que nos guardemos en la casa un tiempo.

La noticia de la muerte de Don Bartolo se esparció como fuego en pastizales secos. El temor se apoderaba de Santa Rosa y la sombra del nahual se cernía sobre cada rincón del pueblo.

Aquellos días, la vida tomó un giro sombrío, la gente se encerraba en sus casas, susurros de miedo se mezclaban con el viento que soplaba y los destripados no dejaban de aparecer por las mañanas debajo de alguna nopalera. Muchos coyotes, serpientes y hasta una que otra rata de campo cayeron en nombre de la justicia por mano propia bajo los cargos de nahualismo. Todos inocentes.

Una de esas noches, una particularmente lluviosa en la que el viento amenazaba con llevarse volando tejados, ropa tendida y hasta uno que otro niño flaco, Toña vino a buscarme. Durante esos días, tal había sido el pánico entre los vecinos que, en medio de su desesperación, molieron a palos a Toña por la sencilla razón de haber sido quien encontró a Don Bartolo.

Ahí estaba ella, con sus mejillas amoratadas, el labio partido, un hueco enrojecido en la cabeza donde antes había un mechón de cabello y un ojo negro tan hinchado que la tenía parcialmente ciega.

–Ya me dijeron los hijos de Doña Inés que me van a matar si no me voy del pueblo mañana que amanezca. Dijeron que no querían que, si el diablo me castigaba por metiche, les fuera yo a pegar la maldición a ellos y al pueblo.

Solemne como ella sola, me mostró sus manos llenas de sangre.

–Esta sangre no es mía, Mariano. Es de Romancito, el hijo de Mari. Lo acaban de matar. Vi clarito al nahual cómo se lo llevaba en el hocico camino a la parroquia.

Una vez más, los ojos se le pusieron colorados y dejaron salir un riachuelo de lágrimas.

No hubo más palabras entre nosotros.

Sin saber realmente a dónde íbamos, la seguí. Empapados, caminando sobre el lodazal y siendo golpeados por el granizo que esa noche se dejó caer, llegamos a la parroquia que se mantenía, aunque abierta, inactiva, desde el hallazgo del cadáver de Don Bartolo.

Tocamos a la puerta.

No hubo respuesta.

Golpeamos más fuerte y tampoco tuvimos respuesta.

Luego de unos minutos de espera, decidimos romper el alambre que servía de seguro para la puerta.

Ahí estaba.

Un camino de sangre y trozos de carne que dirigían debajo de la enorme imagen chapada en oro de un Cristo crucificado.

Debajo estaba Román. Apenas tenía 5 años.

Tirado en el suelo cual muñeco de trapo, tembloroso, con la camisa manchada de sangre, sus manitas masticadas, ya sin dedos, la mandíbula quebrada y una mordida profunda en el cuello que anunciaba la pronta muerte con esos abundantes borbotones rojos que le brotaban.

Sus ojos se posaron sobre Toña y ahí, en ese cruce de miradas, al pequeño Román se le escapó la vida.

Toña, mirando el cadáver de Román de una forma tan fría que daba miedo, salió caminando de la iglesia sin decir palabra alguna.

–¿Toña?, ¿estás bien?, ¿no vamos a buscar al padre Eulalio?–, pregunté.

–Pues está claro, ¿no?–, dijo en completa calma, como si no hubiésemos sido testigos recién de la muerte de un vecinito a quien no pudimos ayudar.

–¿Qué?, ¡habla Toña que me estás asustando!

–El padre Eulalio.

Una sonrisa se dibujó sobre el rostro amoratado de Toña y entonces salió corriendo rumbo a la plaza del pueblo.

Fue así, de noche y lloviendo a cántaros que parecía que la paz regresaba a Santa Rosa como esa niebla que bajaba de la montaña tras la tormenta. Despacito, como un abrazo tras la locura.

Al padre Eulalio lo encontré yo, muerto de miedo y replegado contra una de las esquinas de la torre del campanario de la parroquia, con un arañazo en el rostro y cubierto de sangre ajena.

El miedo me petrificó.

Un resplandor que venía desde fuera nos iluminaba el rostro, pronto, Mario y Julián tiraron la puerta de la parroquia y, sin pensarlo, se lanzaron sobre el padre.

Las piedras no dejaban de lloverle sobre el rostro y las mentadas de madre sobre el alma. Fue despellejado y arrastrado aún con vida sobre las calles de Santa Rosa, dejando a su paso sobre el camino grandes pincelazos de un tono escarlata que hasta el día de hoy el tiempo no ha podido borrar. Finalmente, fue colgado por el pescuezo de uno de los pocos postes de luz que comenzaban a llegar a nuestra comunidad. Ahí, mientras luchaba por respirar, con el rostro pelado, pintándose de los colores de la muerte, fue ultimado con el tajo de un machete afilado que pasó sobre su vientre liberando un mar de sangre de donde se asomaron sus entrañas.

Toña desapareció por mucho tiempo. Se pensó que fue ella la última víctima del padre Eulalio y hasta se renombró a la iglesia en su honor

De aquella sangre que derramó el presunto nahual sobre la tierra, florecieron varias amapolas oscuras que soportaron inundaciones y sequías, uno las arrancaba y pronto no solo volvían a crecer, sino que se multiplicaban. Esas florecillas negras vieron morir a Santa Rosa en poco tiempo.

La gente sangraba por las orejas, nariz y boca todos los días. Sus pieles, así como sus ojos y lenguas se les pudrían en vida y luego perdían los dientes. Finalmente, su cuerpo se iba endureciendo hasta que se les hacía imposible respirar. Morían por sus pulmones de piedra o, si tenían suerte, lo hacían antes de pasar por toda esa lenta agonía ahogándose en su propia sangre.

Y así es como llegamos a quién escribe, a duras penas, esta historia. Mientras limpio las hemorragias de mis ojos para poder ver algo más que niebla roja frente a mí, y me ahogo en una tos intensa que anuncia la hora final, siento su presencia mirándome por la ventana.

Es mi prima.

Con esos ojos miel y su nariz de bola inconfundibles… cubierta por un grueso pelaje cenizo. De sus labios se asoman un par de afilados colmillos, logro ver también sus enormes garras y, mientras dreno la sangre de mis oídos puedo escucharle reír.

Golpea sus garras contra el cristal y es ese diabólico tictac lo último de lo que soy consciente antes de que sea mi propio cuerpo el que me asesine.

Por Natalia López Hernández

Matices sobre la desigualdad, el dolor y la rabia

Por Christian Osvaldo Rivas Velázquez

El romance y la teoría social se cruzan en C.U.

Por Antonio Bernal Quintero

¿Hasta qué límites salvajes nos podrían llevar las disputas por el agua?

Por Carlos Damián Valenzuela López

Un caligrama describe mejor que mil palabras

Una respuesta

Muy bueno, y efectivamente lovecraftiano. Felicitaciones.