Facultad de Arquitectura

Facultad de Arquitectura

La evolución arquitectónica permite discernir entre la fiebre por imaginar utopías urbanas fundamentadas en los avances tecnológicos y la globalización, y lo que experimentamos el día de hoy, donde ya consolidadas estas tecnologías, vivimos narrativas ficticias post-apocalípticas. En este tardocapitalismo, el sentimiento generalizado al que nos enfrentamos es de cansancio y pesimismo.

Hagamos un recuento histórico. Ciertas perspectivas apuntan que la modernidad inicia su curso a partir del siglo XV con el Renacimiento, y con ello se justificaron los principios de la Ilustración, la Industrialización y la secularización del Estado moderno. Ya en los siglos XIX y XX, cuando el capitalismo empezó a posicionarse como el sistema económico predominante, la revolución tecnológica ganó importancia y se constituyó como el motor de la modernidad capitalista, pues permitió mayores cantidades de producción en ritmos más rápidos, aprovechando mejor los recursos y abaratando costes de mano de obra.

Por su parte, la arquitectura también incorporó estos nuevos avances instrumentalizándose por los Estados como un mecanismo impositivo del progreso, cuyo potencial comenzó a ser valorado por los círculos académicos de élite y puesto en exhibiciones internacionales como “A Century of Progress” en Chicago (1933) o la “New York World’s Fair” (1939).

Posteriormente y debido a los estragos materiales causados por la Primera y Segunda Guerra Mundial, las naciones europeas se vieron forzadas a poner en práctica modos de producción sistematizados más eficaces: una manufactura de productos estandarizados de repetición en serie y a grandes escalas, que permitiera el ahorro de recursos y la maximización de ganancias. Así, aquellas propuestas arquitectónicas que podían satisfacer las demandas y necesidades de los habitantes en el menor tiempo posible fueron las que recibieron mejor aceptación del público.

Sin embargo, el auge de regímenes totalitarios y la devastación causada por ciertos descubrimientos científicos, dejó ver que el desarrollo tecnológico no era precisamente sinónimo de progreso social, y abrió la posibilidad de que fuera el medio mismo para nuestra autodestrucción.

Las guerras mundiales generaron las condiciones idóneas para plantear modelos de ciudades desde una vista satelital, un lienzo en blanco para ilustrar las ideas de la modernidad. Se crearon grandes bloques de viviendas suburbanas (sprawl), centros económicos compactos y una gran infraestructura diseñada para automóviles. Los estragos de esta forma de planificación urbana no tardaron en hacerse notar, puesto que no se adaptaban a las necesidades del estilo de vida contemporáneo y ocasionaron una serie de inconsistencias que hasta el día de hoy persisten.

Utopías posmodernas

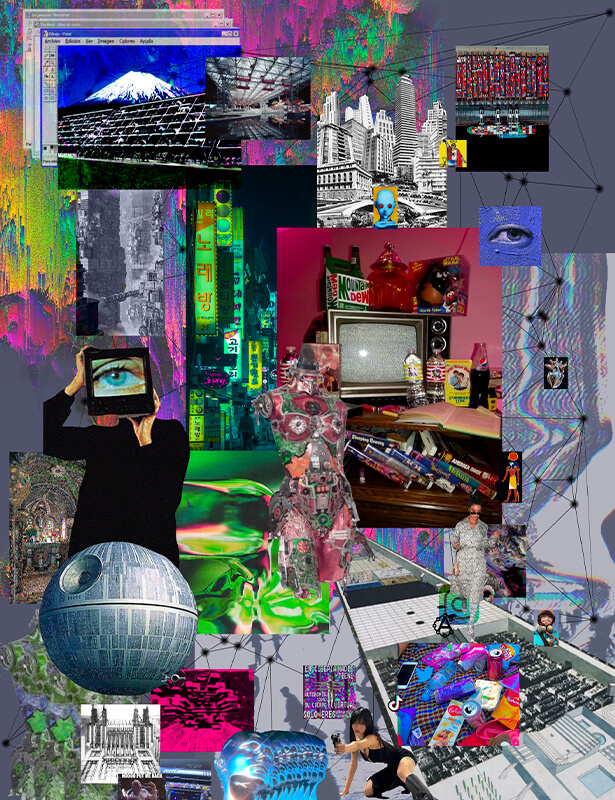

Tras los problemas acarreados por la modernidad, donde la sociedad de producción pasó a ser de consumo y se percibía a sí misma superficial y ensimismada, surgieron nuevas vanguardias que reflejaban valores inmanentes a ellas. El pop art, el expresionismo abstracto o el minimalismo con sus propias técnicas como el collage, la imprenta, el dripping y el ready made, manifestaban el espíritu de una época que buscaba hacer accesible el arte (como producto cultural) para toda la población, convirtiéndolo en un símbolo que cualquiera pudiera identificar. Por primera vez en la historia del arte, de la mano de corrientes del pensamiento como el estructuralismo de Ferdinand De Saussure, los creadores no se concentraron tanto en el significado, como en el significante del signo lingüístico, es decir, la forma. Esto también influyó en la arquitectura: muchos arquitectos inconformes con los modelos urbanos, intentaron reinterpretar los valores sociales; proponiendo una nueva reestructuración del tejido urbano, imaginaron realidades alternas: ciudades móviles, megaestructuras urbanas, sociedades hiper mecanizadas, mutables y autogestionadas; aglomerados de vivienda celulares, metrópolis globales e incluso algunos advirtieron el advenimiento del internet y las redes sociales.

El no futuro o condición póstuma

Actualmente, el futuro como concepto ya no se siente como algo que se advierte en el horizonte, sino como el medio en el que nos ha tocado vivir.

El discurso del futuro como progreso o promesa de un mundo mejor no sobrevivió al siglo pasado. Como diagnosticó Nietzsche en la sociedad moderna: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. La moral se ha desvanecido y la sociedad ya no cree en los grandes relatos, ni en los principios de justicia o trascendencia, pero esta vez no ha sido reemplazada por la fe en la humanidad en sí misma, sino que toda esperanza se ha agotado. El futuro fue rebasado y colapsó.

Mark Fischer describe la cultura del siglo XXI como “marcada por el anacronismo y la inercia” (bajo la influencia de la novedad y la eterna producción-consumo), la contrasta con el siglo pasado, el siglo de las grandes creaciones y la experimentación; somos los descendientes directos, pero caracterizados por un aplastante sentimiento de finitud y agotamiento. Toda acción colectiva ya no supone una exploración de los límites, sino una acción de emergencia que impera como salvación o reparación.

Nuestra época da la cara a múltiples crisis humanitarias y ambientales, el humano se ve expuesto al fin del capitalismo neoliberal, y con ello al fin del Antropoceno. “Nuestro tiempo es aquel en el que todo se acaba, incluso el tiempo mismo”, escribe Marina Garcés, quien propone que estos momentos, en la irreversibilidad de nuestra extinción y en el sentimiento generalizado de resignación, pertenecen a una experiencia última, diferente a la posmodernidad, que Lyotard designa como “condición póstuma”: la inevitable autodestrucción y la imposibilidad de la supervivencia. Volviendo con Mariana Garcés, le pone nombre a esta muerte que no es natural, que no sigue el curso del ciclo de la vida, sino que más bien, es una interrupción o un final impuesto. Es, dice, un asesinato, dicataminado por los grupos sociales que priorizan sus intereses sobre el bien común. Es en esta verdad que podemos percatarnos de las relaciones de poder, por tanto, puede ser denunciada y combatida. Pensar en el futuro de esta manera es un enfoque de doble función, pues sirve de crítica al sistema imperante, pero también sirve de invitación para el público, para que podamos involucrarnos de forma activa en la solución de problemas.

Propuestas actuales

La virtualidad ha generado un nuevo punto de partida para repensar el futuro, se han abierto discusiones acerca de las posibles respuestas a las crisis actuales, reflexionando acerca de conceptos como el capitalismo, el feminismo, la religión, la obsolescencia, las inteligencias artificiales, las ciudades densamente pobladas, el transhumanismo, la digitalización, la simulación, entre otros, todo lo cual, ha influenciado el arte, la cinematografía, la arquitectura, la música y las ciencias.

Por una parte, existen expresiones que crean escenarios de ciencia ficción que reinventan el mundo a partir de elementos históricos integrados a los avances tecnológicos, como los géneros de cyberpunk, solarpunk, trashpunk; por otra, existe una tendencia cultural predominante en internet que opta por volver a los tiempos anteriores. El filósofo Marshall Berman afirmaba que cuando la humanidad se enfrenta a una crisis desconocida es propensa a creer que “todo tiempo pasado fue mejor”. Basta con echar un vistazo a redes sociales como TikTok, Instagram, Youtube o Reddit para encontrarse con estéticas como dark academy, cottage core, y2k, retro o vintage que romantizan y crean nostalgia por el pasado.

Para qué nos sirve imaginar el futuro

Imaginar escenarios futuros permite disolver los límites de lo posible y lo imposible, creando realidades paralelas. Nick Land plantea el término de “Hiperstición”, que el autor Armen Avanessian explica como “una idea performativa que provoca su propia realidad, una ficción que crea el futuro que predice”. Lo que abre la interrogante: ¿nuestros edificios y ciudades serían de la misma forma si alguien no los hubiese imaginado así antes? Lo más probable es que no. Es el hecho mismo de configurarlas mentalmente (individual y colectivamente) lo que hace que se autodeterminen.

Si podemos imaginar un futuro en el que la catástrofe no sea inminente, es probable que desde este momento empecemos a encaminar nuestras acciones colectivas a una reversión de los daños aparentemente irreversibles. La arquitectura no es la exepción, la escritora Mackenzie Wark ya la ha denominado como kainotectura o ciudad sostenible.

Probablemente aún no existen los medios que nos permitan conseguirla, pero eventualmente esa creencia (la posibilidad de lo imposible) es lo que suscitará su aparición y factibilidad. Recuperar la esperanza en nuestros tiempos perdidos es vital para redireccionar el rumbo del progreso tecnológico a un necesario progreso social. No es una cuestión de esperar a que ocurra, a que la ciencia alumbre nuestro andar, por el contrario, hay que hacer que ocurra de manera activa, con una nueva moral reinventada, reivindicando lo que es vivir dentro del post-posmodernismo, entre el filo de la navaja, guiando a la ciencia y tecnología mismas en el proceso autogestivo de sanación del tejido natural y social.

Fuentes:

Por: Sebastián Ortiz Pulido

Advertencia: contiene spoilers de la serie Life is Strange

Por: Sebastián Coronel Osnaya

Me niego a aceptar que el amor no pueda darse entre reales o amigxs

Por: Santiago Ángeles Zárate

Vivir como acto de amor